富士フィルムが運営する博物館があることをご存じでしたか?

東京の中心部にありながら入館無料、ほぼ撮影自由の素晴らしい施設です。

この記事では、富士フィルムの運営する無料施設、写真歴史博物館をご紹介します。

所在地

この富士フィルム写真歴史博物館は、なんと富士フィルム本社に併設されています。

最寄り駅は都営大江戸線の「六本木駅」で、東京ミッドタウンと最近呼ばれる超オシャレ地区にあります。

カメヲタ的な我らには少々気が引ける地域かもしれませんが、私がご案内いたしますので恐れることはありませんよ。

さて詳しい所在地は東京駅を起点にしますと電車で20分ほどの位置です。

地下鉄の六本木駅で下車し、迷宮のような地下構内をさまようこと10分ほど…

東京ミッドタウンの正門的な場所へ向かいますと、FUJIFILM SQUAREの一角が見えてきます。

さあ、FUJIFILM SQUAREへ、なんの遠慮も無く入ってみましょう。

FUJIFILM SQUAREは、写真展示エリア、商品展示エリア、そして写真歴史博物館で構成されています。

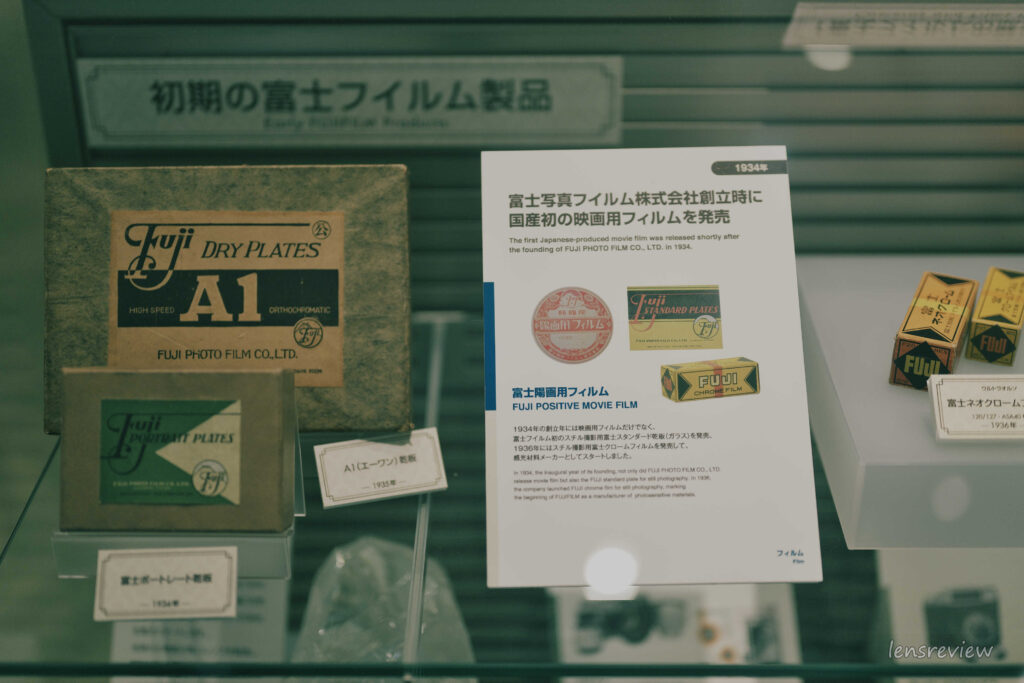

早速、写真歴史博物館へ向かいますと、正面に展示されておりますのは、富士フィルムの歴史を彩る代表製品たちです。

例えば、こちらは富士フィルムが最初に生産した映画用のフィルムだそうです。

そもそも、どうしてしっかりと保存してあるのか…不思議ですね。富士フィルムの創業は1934年ですから、およそ100年前のことです。

その後、会社が超巨大企業となり、博物館を作ると予想していないと、創業時の商品の箱なんて普通は保存してません。

経営者に先見の明があったのでしょうか?

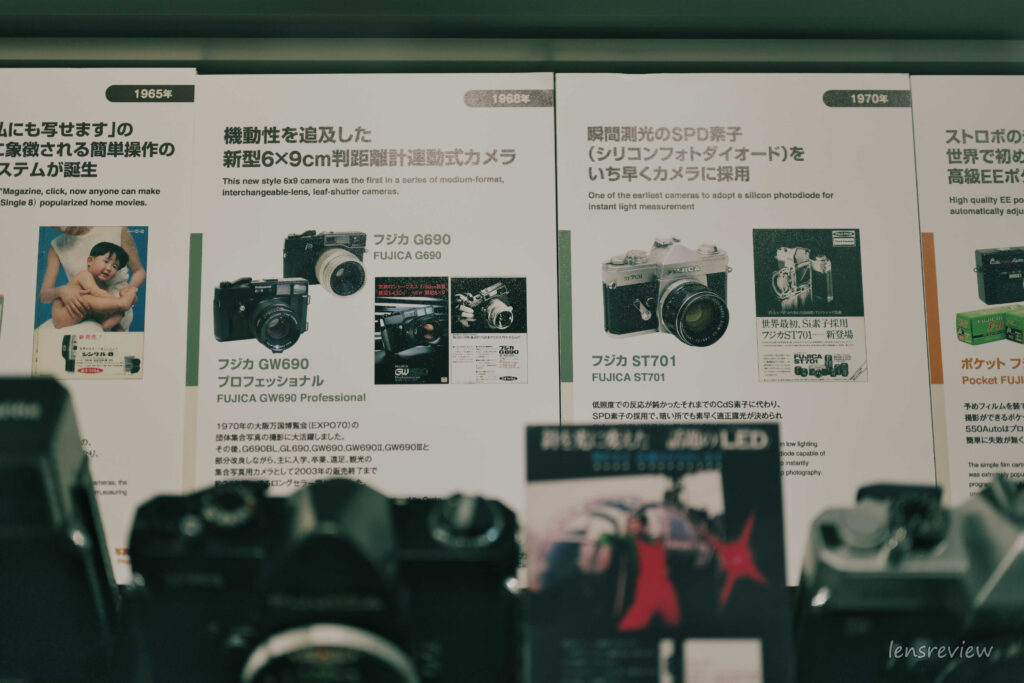

富士フィルムの初期のレンズやカメラも展示されています。

Lマウントとありますが、現代のライカやシグマの共通マウントのことではなく、ライカのスクリューマウント対応のレンズの意味ですね。

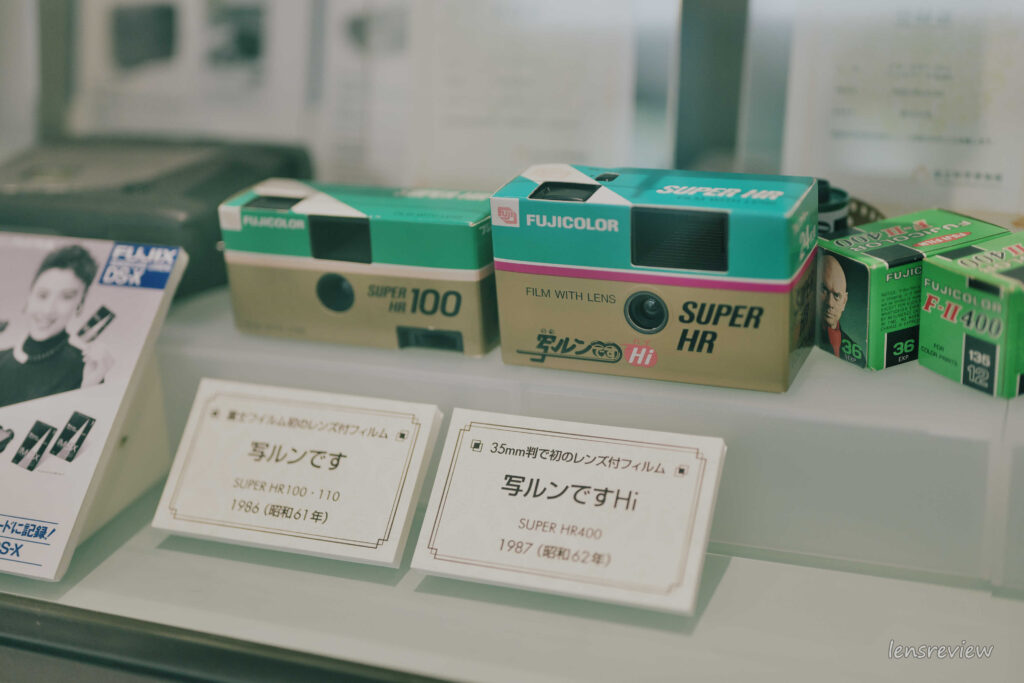

当ブログでも詳細分析を行った「写ルンです」も展示されています。

関連記事:「写ルンです」の分析

こちらの左側は、私も現物を見た記憶の無い「110フィルムの初代写ルンです」ですね。

流通量的に普通の方が見たことがある物は、右側の「35mm版写ルンです」なんです。

初期のデジタルカメラ「ファインピックス」も展示されています。縦長のボディが特徴的ですよね。

横に添えられている「スマートメディア」が泣かせます。

当ブログでも懐かしの記録メディアを記事にしたことがありました。

関連記事:我が青春の記録メディア

現在からすると意外かもしれませんが、2000年代初頭のデジカメ黎明期に台頭していたのは、カシオ、オリンパス、ミノルタそして富士フィルムという印象でした。

残念ながら、カシオとミノルタはカメラ事業を辞めてしまいましたね。

他にもたくさんの富士フィルムにおける歴史的遺産が展示されています。

私もいつかは金持ちになって、中判や大判のカメラで写真を撮り歩きたいなと思いつつ…

ちょっとかなわなそうです。(涙

下は、私も憧れた中判AF一眼レフですね。

デジタルカメラの元祖は?というのは難しい問題で、一般的にデジタルカメラの元祖は1994年発売の「カシオ QV-10」とされています。

関連記事:CASIO QV-10の分析

QV-10は、背面液晶やシリコン系保存メディアの採用、そしてパソコンとの通信機能など、現代デジタルカメラの必須要件を備え、かつ商業的に成功したために「元祖」栄誉が送られているのです。

しかし、もっと前から商業的に成功はしなかったものの、各社からデジタルカメラ的な製品は販売されていました。

富士フィルムでも1988年にデジタルカメラを製造していたそうです。

デジタルカメラの元祖も興味深いですが、やはり中判や大判カメラなど過去の憧れのカメラを見ると込み上げるものがありますね。

このような蛇腹のカメラを床の間に飾りたいものです。

レンズ単体も展示されており「写場用レンズ」と記載がありますが、映画撮影用のレンズなのだろうと思われます。

”しゃば”と読むんでしょうか…?

最近のミラーレス用カメラのレンズでは恐ろしい仕様やサイズのレンズが登場していますが、数十年前のレンズなのに近代レンズに劣らないすさまじいサイズ感ですね。

フジカ35オートM、このあたりのカメラから自動化が始まり、だいぶ大衆化も進んだので私の父も似たようなカメラを愛用していた記憶があります。

フジカシックスの蛇腹でせり出す鏡筒がたまりませんね。

富士フィルムを代表する傑作プロダクトのひとつ「写ルンです」には膨大なバリエーションがあり、その一部が展示されています。

当ブログでもさらにそのごく一部を紹介しています。

関連記事:いろいろな写ルンです

こちらは本業とも言える歴代フィルムの展示です。

よく残してあるものだと感心するほどの膨大な数で、どなたでも心に残るフィルムを発見することができることでしょう。

中央のリアラは、1989年に発売され第四の感色層を持つ名作ネガフィルムで未来技術遺産に認定されたことでも有名です。

フィルムの入手は残念ながら少々難しくなりましたが、富士フィルムのXシリーズのカメラには「フィルムシミュレーション」なる感激機能が備わっており、ついにX100VIから待望のリアラ調が搭載されました。

搭載されるまで長期間が必要だった理由は、第四の感色層を再現が極めて困難だったからなのでしょうかね。

さらに奥に進みますと、他社製品も含む歴史的な機材の数々が展示されています。

なんと富士フィルムの博物館は、展示の1/3ほどが他社の製品も含む歴史的な遺物を展示しています。

こういった施設は、当然ながら自社製品のアピールも兼ねているため、他社の製品は展示しないことが一般的なのですが、流石は世界的な超大企業の懐の深さと言ったところでしょうか。

世界の歴史的なカメラもあり、現代の価値ではいくらするのか金額も知りたいですね。

歴史博物館を名乗るだけのことはありますね。

いにしえの木製本体のカメラたちは、原産国からしたら国宝級なのではないでしょうか?

当然でしょうが、35mm版カメラの元祖であるライカも展示されています。

このレンズについても、当ブログでも過去に分析しましたね。

富士フィルムなので、こんなポップな製品紹介コーナーなどもあります。

当然ですが、富士フィルム最新カメラのXシリーズなども展示されております。

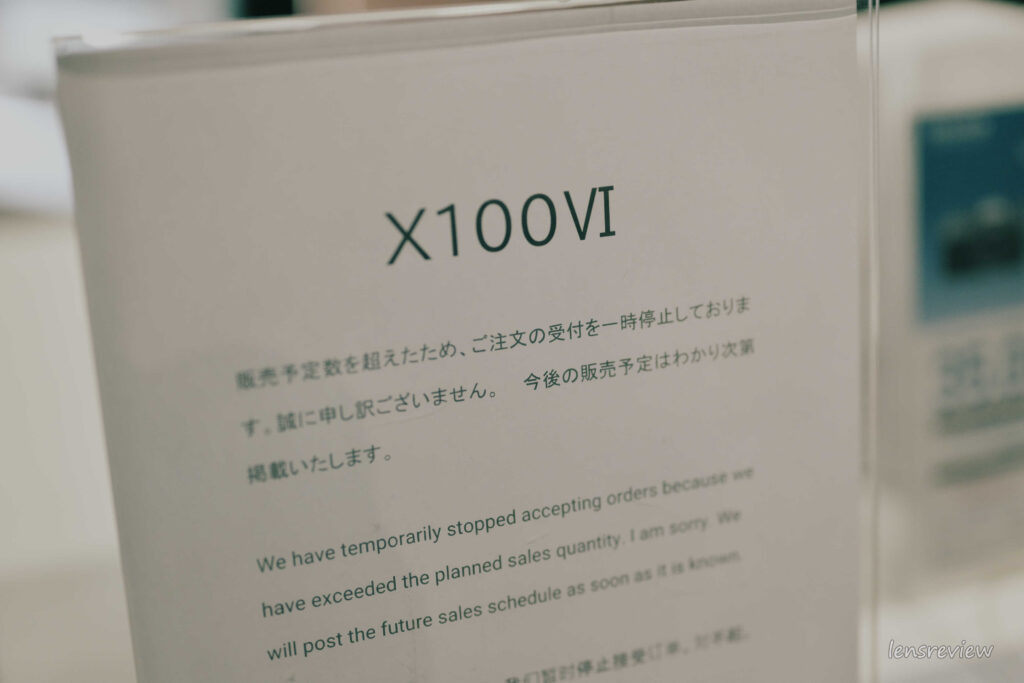

あまりの超絶人気ぶりに入手困難なX100最新モデル…

さて、富士フィルム 写真歴史博物館の紹介はここで終わります。

似た施設として、ニコンも自社製品の博物館を無料公開していることをご存じでしたか?

ニコンの記事はこちらをどうぞ

関連記事:新ニコンミュージアムの拝観