レンズに関する雑学コラム、第2回目のテーマは現代レンズの基礎とも言える「ダブルガウスレンズ」の発見の話(想像)と設計例と供に解説します。

テーマ

少しレンズに詳しくなると必ず出てくるのが「ガウスレンズ」とか「ダブルガウス」などのガウスなる謎の単語です。

私自身も日夜連呼しますから皆様から「一体何を言ってるんだ?」と思われる前に解説しておくべきだろうと思いました。

この記事では100年ほど前からに発見された現代でも発展し続けるガウスレンズの歴史をまとめます。

今回は前編として、ガウスレンズの発明初期から一眼レフのレンズに採用され始めた1970年頃まで様子の解説になります。

前置き

「ダブルガウスレンズ」とは、有名な数学者ガウスにちなんで命名された「レンズの基本構成」(凸レンズや凹レンズの並び順)の名称です。

ダブルガウスレンズは、一眼レフカメラの標準レンズにとても相性が良いことから近代レンズの基本形として扱われています。

例えば、フィルム一眼レフカメラにおける焦点距離50mmレンズのほぼ全てが、このダブルガウスと思って良いぐらい多数採用されています。

また、50mm以外の焦点距離のレンズでも明らかにガウスタイプを元に改良したと思われるレンズ構成が多数発見できます。

さらに現在もなお、ガウス改良型と見えるレンズが続々と発売されています。

元は望遠鏡レンズ

まず初めに望遠鏡用のレンズとして、被写体側から凸レンズ→凹レンズが並ぶ構成の「ガウス対物」と呼ばれるレンズがありました。

これは1817年ごろ大数学者ガウスが実際に発案したとされています。

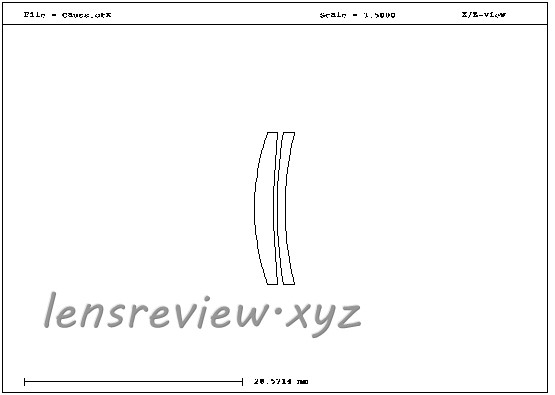

上図は、ガウス対物の想像図です。

ちなみにガウスと言えば私の世代なら「昔はピップエレキバンの強さの単位であった」と言えば理解しやすいでしょう。

※現在のピップエレキバンの強さ(磁力)の単位は「テスラ」です

ダブルガウスレンズの大発見

このガウス対物をもう1つ絞りを中心にひっくり返してくっつけてみたら

「なんと写真用レンズにピッタリではないかッ!」

そんな大発見をしたそうです。

人類史上に残る大発見のようにも思われますが、最初の発見者などの詳しい情報はありません。

商品として世に出た記録としては残るのは遠鏡の技術者アルヴァン クラーク氏とBausch&Lomb社により1888年ごろに発売されたようです。

英語版のWikipediaにほんの一行ぐらい書かれています。

外部記事:ダブルガウス(英語版Wiki)、アルヴァン クラーク

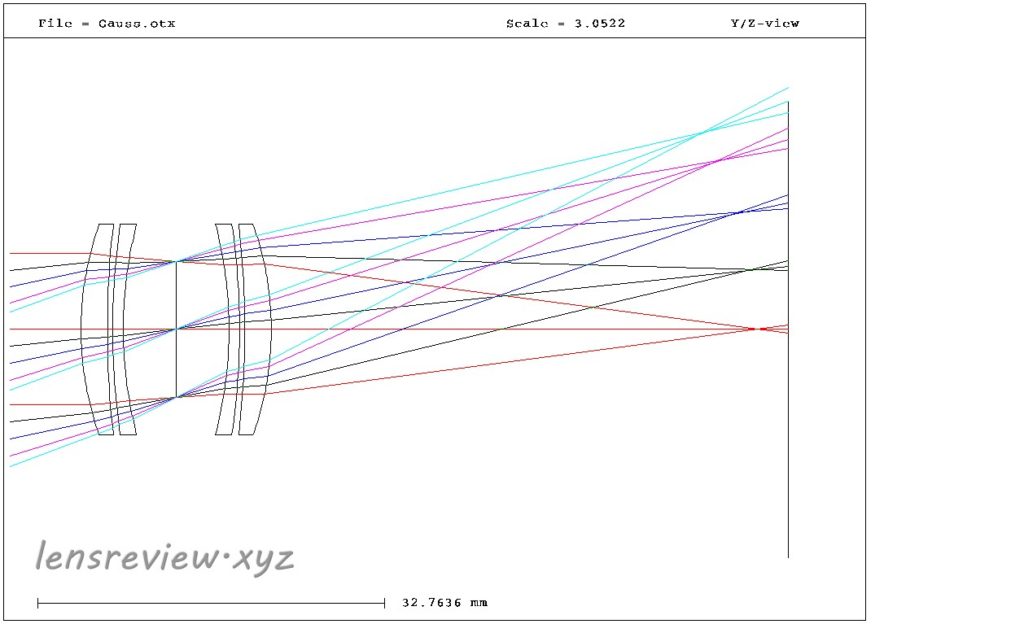

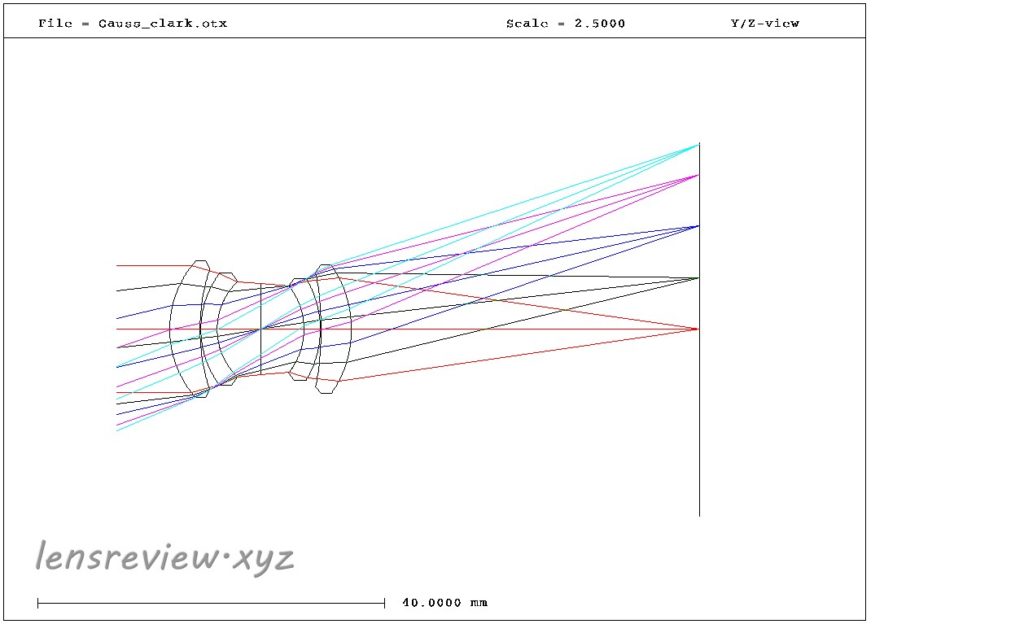

以下は、クラークのダブルガウスレンズとも言われる、最初期のダブルガウス想像図です。

数学者ガウスは、直接写真用レンズの制作には関わっていないそうですが、ガウス対物レンズが2つなので「ダブルガウス」との名称がつきました。

上のダブルガウス発見の想像図は、適当に入力した曲率、肉厚、屈折率ですが、光路図を見るとそれなりに結像することがわかります。

こんな簡単な構造ですが、それなりに光を結ぶので偶然にも発見されるわけですね。

なお、光学系の呼び方に絞り前後を対称に配置する「対称型配置」と言われる構造がありますがダブルガウスがまさにその1つです。

対称型配置については、説明が長くなるのでまた別の記事にします。

ダブルガウスの表記は、面倒なので「ガウス、ガウス」と呼び捨てにしているわけですが、光学設計で飯を食べている私の様な人種は「ガウス大先生のレンズ」とか呼ばないと地獄に落ちるかもしれませんね…

以上がダブルガウス発見までの経緯ですが、個人の妄想や思い込みが込められておりますので史実かどうかは定かではありません。試験に出てこの内容をコピペし不合格とされても私は責任が取れません。

ここからは設計例を交えてガウスレンズの発展を解説します。

なお、性能評価の内容について簡単にまとめた記事は以下のリンクを参照ください。

関連記事:光学性能評価

初期ガウスレンズの発展

ガウスレンズの製品として記録に残る最古の情報として、1888年の特許文献があります。

先ほどのアルヴァン クラーク氏とBausch&Lomb社による発明の特許です。

これを再現し、性能を確認してみましょう。

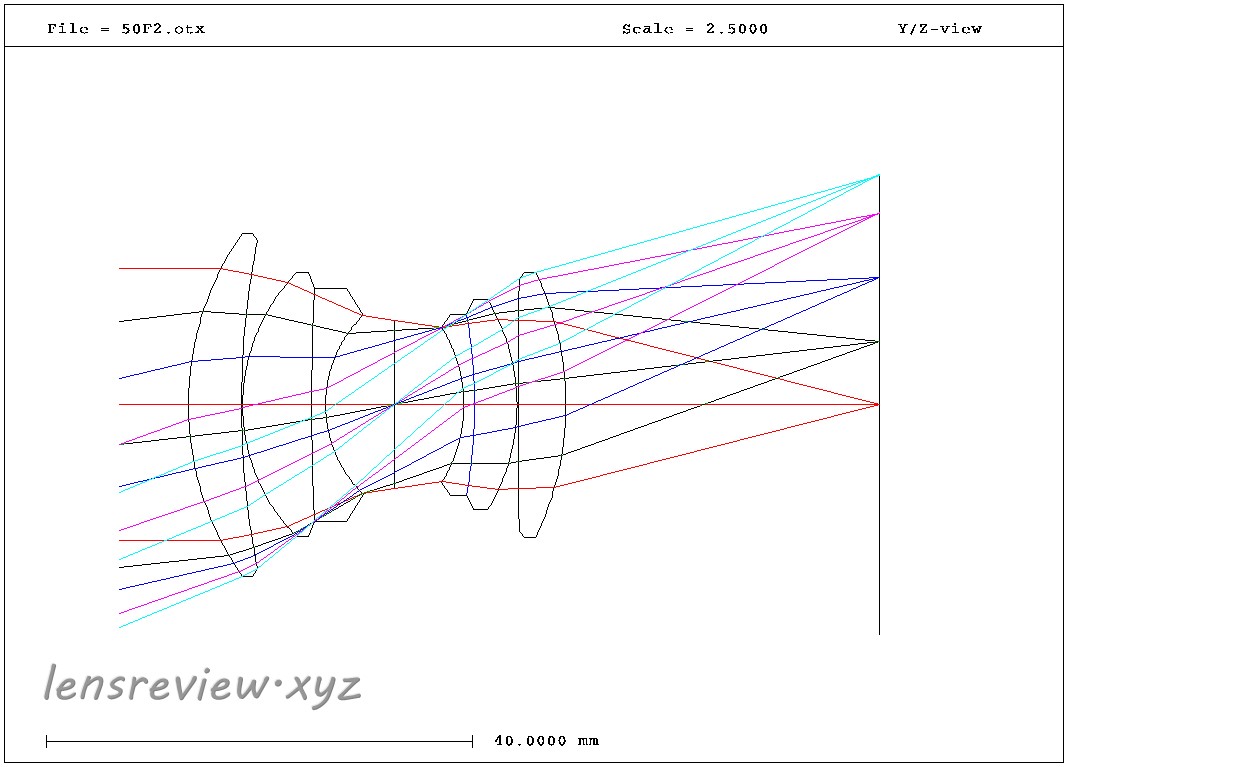

50mm F3.5 Clark想像図

断面図

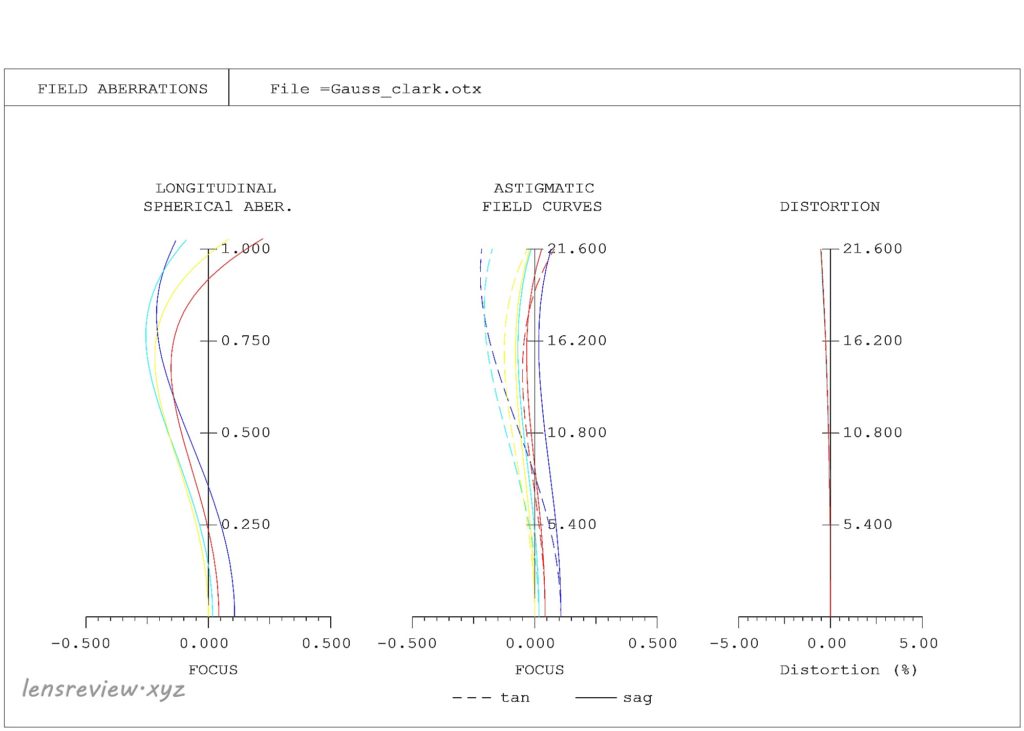

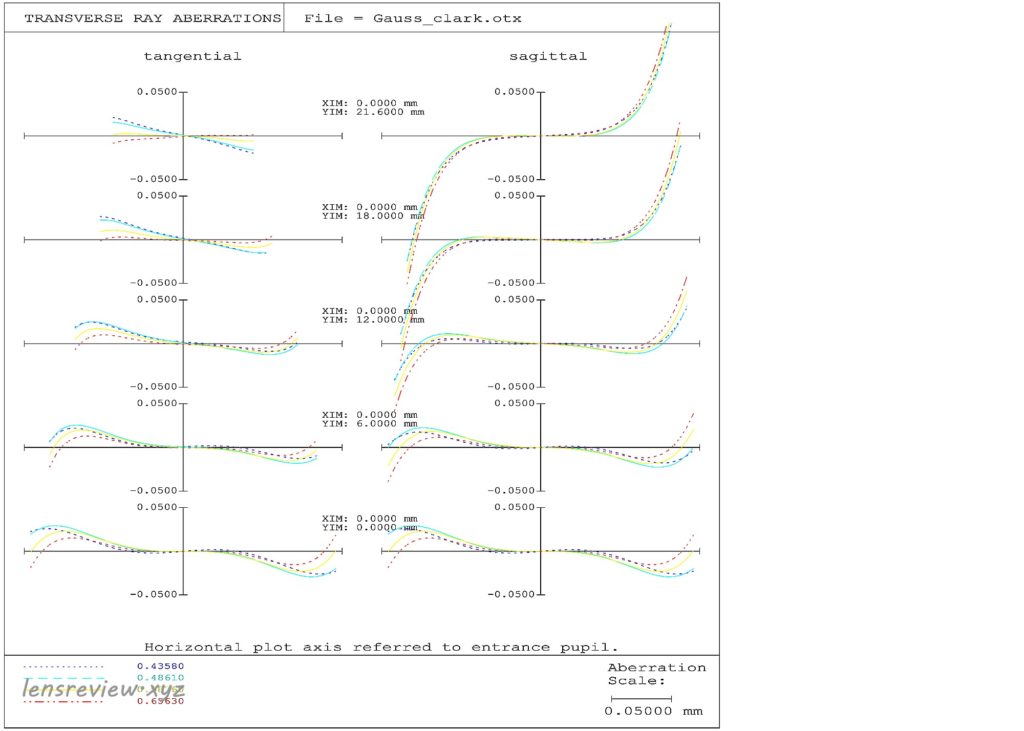

縦収差

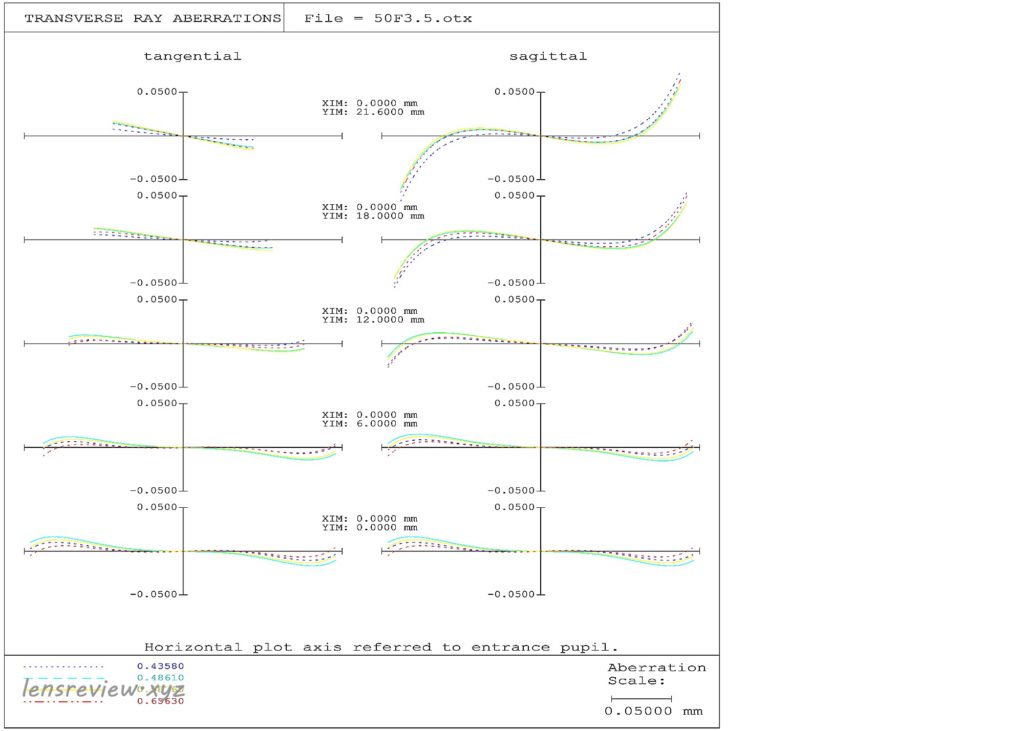

横収差

球面収差や像面湾曲は大きいのですが、対称型の特徴で倍率色収差や歪曲収差は極めて小さくなっています。現代的な視点で見ればFno3.5としては球面収差はだいぶ大きいですが、サービス版で印刷して見るなら十分な画質が得られます。現代でも「味がある」としてむしろ好む方も多いでしょう。

そこから改良は進み1920年ごろになると、前後に凸レンズを追加した6枚構成の完全対称型で一旦落ち着きます。

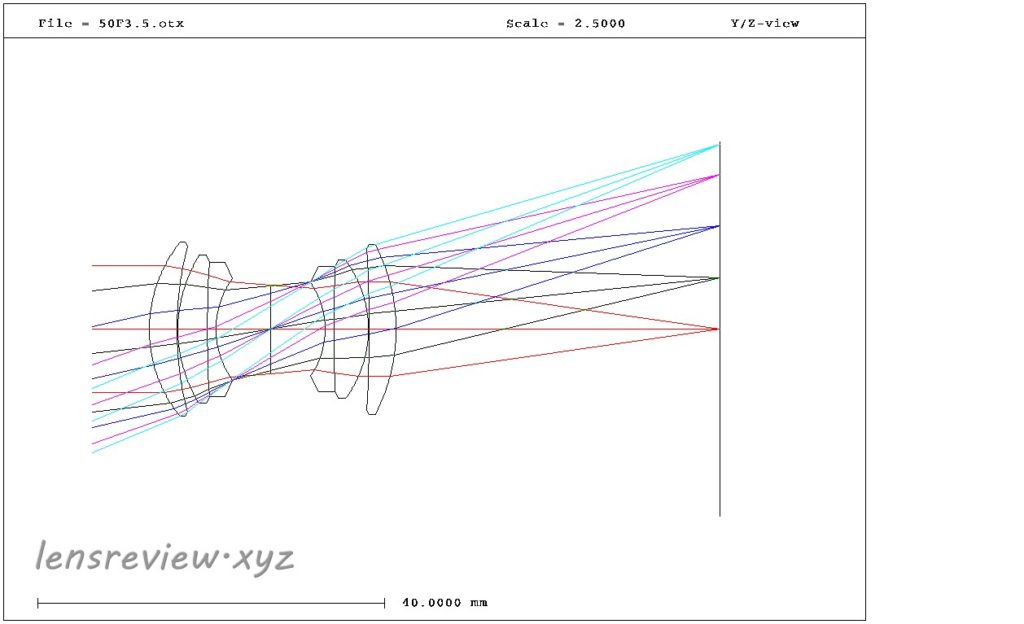

50mm F3.5 4群6枚構成

断面図

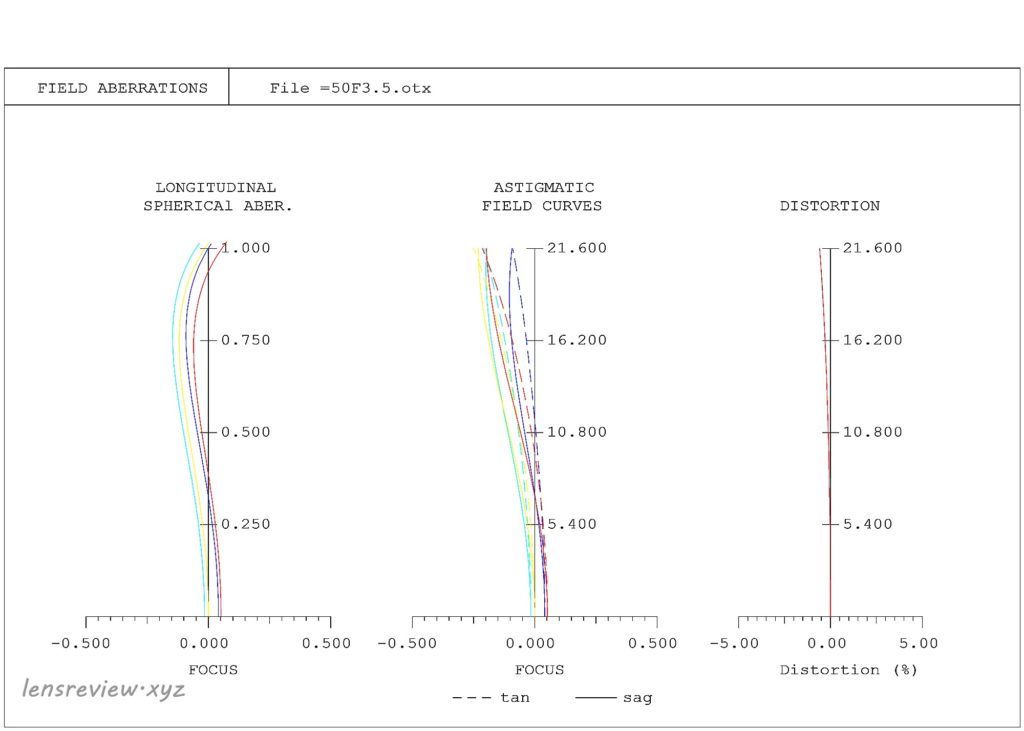

縦収差

横収差

球面収差がだいぶ減少したことで現代でも通じる十分な収差補正となります。

ただし、ガウスはこの頃主流のライカに代表されるレンジファインダーカメラには向かなかったので少し停滞します。

しかし、一眼レフカメラの時代になると、少ないレンズ枚数で性能も良く、バックフォーカスが長くちょうど一眼レフカメラのミラーのスペースが確保できるとあって戦後あたりから見直されさらなる大口径化が行われていきます。

50mm F2.0 4群6枚構成

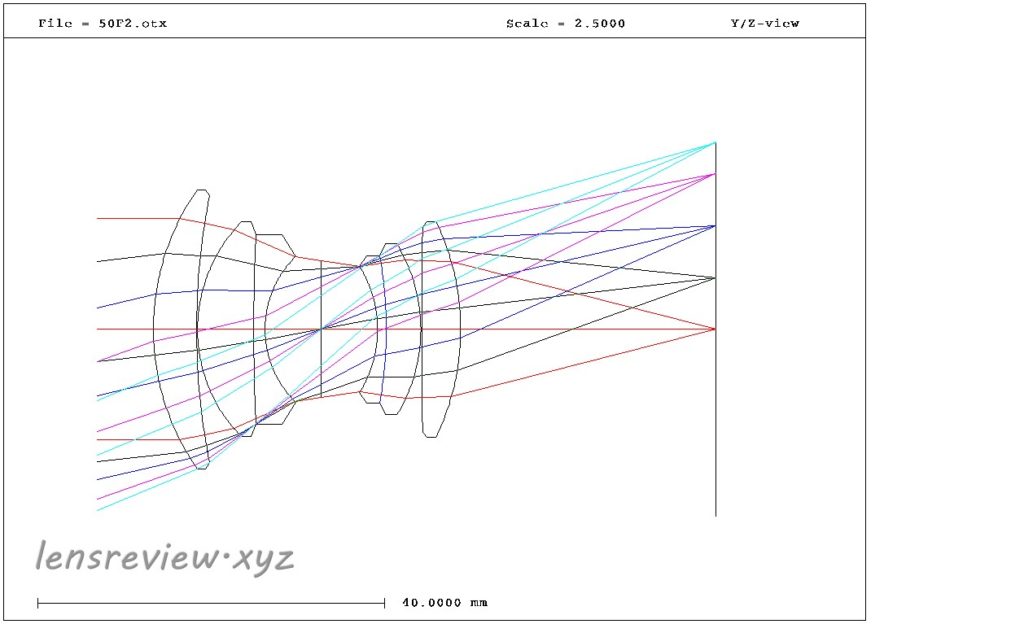

断面図

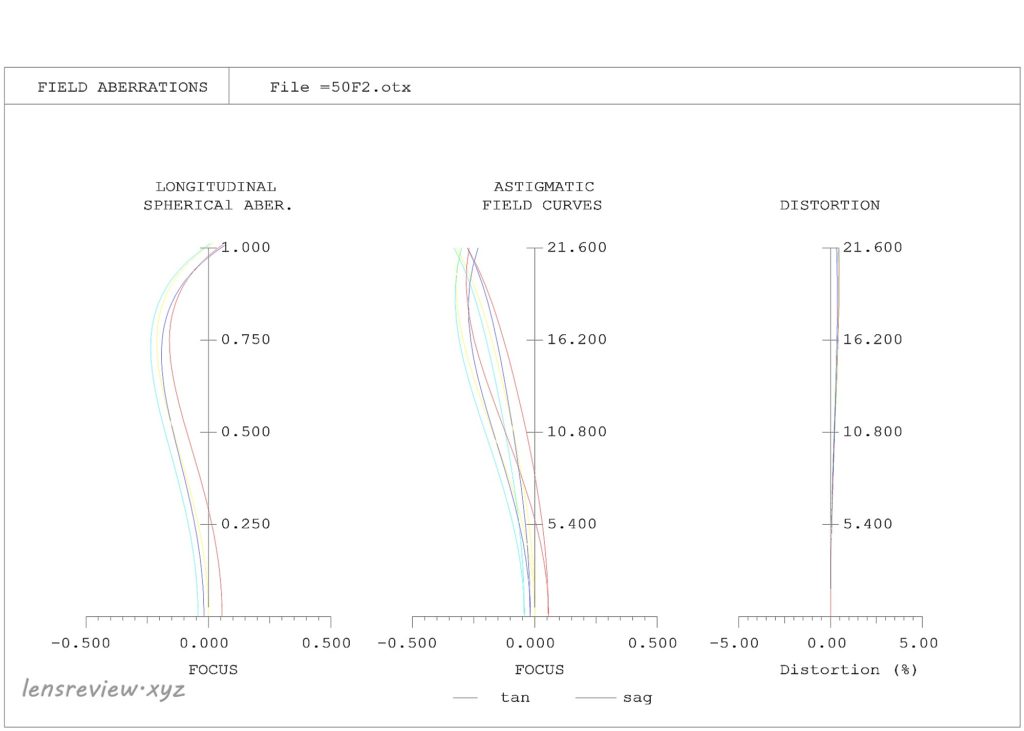

縦収差

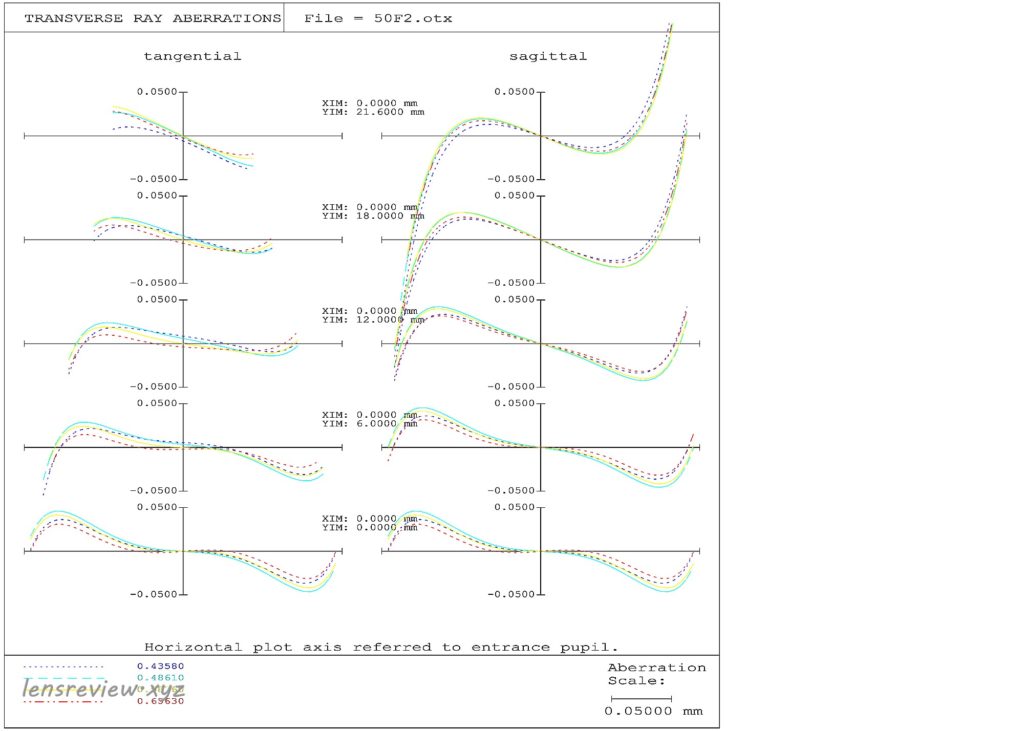

横収差

F2.0と大口径化しているため収差は増大し、Clarkの4枚構成程度の量です。それなりに写るとは言え、決してシャープな写りとは言えません。Fnoを絞れば改善しますが、これ以上の超大口径化はこのままでは少々厳しいとわかります。

しかし、ご存じのように現代のガウスレンズはFno0.95などの超大口径レンズも存在しますのでさらなる発展の歴史がありますが、ここで「黎明期編」の記事は終わります。

続きは「近代編」として後日また別の記事にまとめたいと思います。