この記事では、シグマの一眼レフカメラ用の交換レンズである中望遠マクロレンズ 70mm F2.8 DG MACROの歴史と供に設計性能を徹底分析します。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

まさか、コダックのデジカメが爆売れする世界が来るなんて

レンズの概要

各社のマウントに対応した製品を販売する老舗レンズメーカーのひとつSIGMAは、2012年より「怒涛の超高性能Art」「超快速超望遠Sports」「小型万能なContemporary」と、わかりやすい3つのシリーズで製品を分類し構成しています。

その中でもArt(アート)シリーズは、超高性能を前提に金属部品を多用した高剛性、かつ端正なデザインの重厚長大なフラッグシップレンズです。

本項で紹介するSIGMA Art 70mm F2.8 DG MACROは、このArtシリーズの初のマクロとして2018年に発売されました。

マクロレンズらしく等倍撮影が可能でありながら、標準画角に近い使い勝手と、小振りなサイズで1本で多方面に便利なレンズです。

近年のマクロといえば、「焦点距離100mmほどで、最大撮影倍率が等倍」の仕様が定着したこの時代、ここであえて70mmを出す狙いとは何なのか色々と気になる仕様です。

SIGMA Artシリーズ誕生以前、「カミソリ」の異名を持っていたのが先代レンズSIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DGです。

先代レンズは2006年に発売され、極めて高い解像度と浅い深度から「カミソリ」と讃えられていました。

この頃はデジタル一眼レフカメラの黎明期で、APS-Cサイズのカメラがようやく一般ユーザーにも手の届く価格となり普及が始まった頃です。

フルサイズはまだまだ庶民が購入できるような物ではなく、フィルムカメラも健在な時期と、APS-Cサイズに移行すべきかフィルムにこだわるか悩みの多い時代でした。

そんな過渡期、APS-Cサイズのカメラで焦点距離70mmのレンズを使うと、フルサイズ換算で約100mm相当の画角で利用できるため、このレンズはフィルムカメラでも100mmで使えるし、デジタルでも100mm感覚で使える使い勝手の良い仕様でした。

そんな難しい時代にマッチしたのが、好評を得たひとつの理由だったのではないでしょうか。

そして、二代目となる当レンズ70mm F2.8 DG MACROも、その系譜を引き継いで焦点距離70mmを踏襲したのでしょう。

結果として、マクロ撮影からポートレートまで万能にこなし、サイズ感もコンパクトで使い勝手の良いレンズに仕上がっているようですね。

特に、フルサイズカメラの高画質化に呼応して高性能化を目指し大柄なレンズの多いSIGMA Artシリーズの中では、ひときわコンパクトさが目立ちます。

なおこのレンズは、各社マウントに対応した専用モデルがありますが、一眼レフカメラ用のマウントの製品はマウントアダプターを利用することで、ミラーレス一眼カメラにも使用できます。

文献調査

さて特許文献を調べると現代の製品なので関連すると思われる特許が簡単に見つかりました。

断面図の状態から特開2019-144441実施例1が製品と酷似しますので設計値と仮定し、設計データを以下に再現してみます。

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容について簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

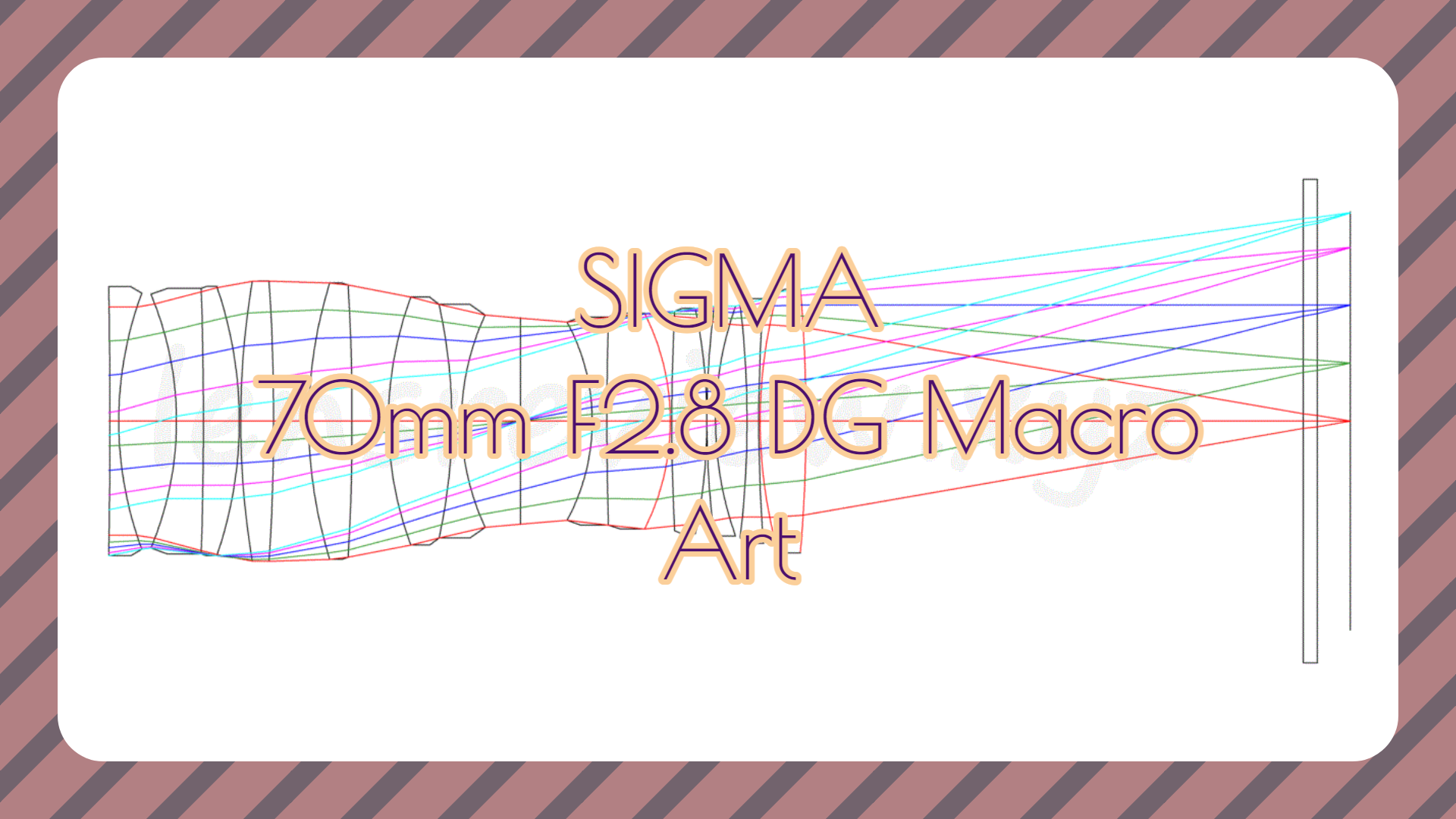

光路図

上図がSIGMA Art 70 F2.8 Macroの光路図です。

10群13枚、9枚目のレンズと最も撮像素子に近い最終玉に非球面を配置し、特殊低分散材料も4枚配置する贅沢な仕様です。私の記憶ではマクロレンズに非球面レンズを2枚使った製品は過去に無いのではないかと思います。

製品のフォーカシング時の動き方を見ると被写体側のレンズが大胆に飛び出す昔のマクロタイプのように見えますが、特許の説明では絞りより被写体側のレンズ群と、絞りより撮像素子側の3枚が別の動きで繰り出すフローティングタイプと説明されています。複数の群が個別に動くという事は設計自由度も高まりますので性能向上も期待できます。

このレンズは一般の等倍マクロに比較すると焦点距離が短めで前玉が繰り出すため前玉から被写体までのワーキングディスタンスは短めです。距離が取れないので虫撮りなどにはあまり向かないかもしれませんが、静物相手だと手元が撮れるので使いやすく好みが別れる所でしょう。

なお、センサー前の平面の平板ガラスはローパスフィルターや紫外線カットなどを表しています。記載する会社とそうでない会社がありますね。

縦収差

球面収差 軸上色収差

画面中心の解像度、ボケ味の指標である球面収差は、解説する意味も無いほどに、略直線の特性図です。

画面の中心の色にじみを表す軸上色収差は、焦点距離が長いほど補正が難しくなりますが、基準光線であるd線(黄色)とf線(水色)を重ねて解像度が最もあがる仕上がりを狙っているようです。

g線がわずかにずれているとは言え絶対値的には小さな量ですから解像力は極めて高いのでしょう、カミソリと言われる理由がここから見えてきます。

像面湾曲

画面全域の平坦度の指標の像面湾曲は、中間部分を超えると少しサジタル方向とタンジェンシャル方向の差である非点隔差があるようです。

歪曲収差

画面全域の歪みの指標の歪曲収差は、焦点距離が50mmよりも長くなると比較的補正が容易となりますので十分に補正されています。

倍率色収差

画面全域の色にじみの指標の倍率色収差も、絶対値は小さいものの、g線(青)とC線(赤)が画面の外側に向かって純増する特性のようです。

横収差

画面内の代表ポイントでの光線の収束具合の指標の横収差を見てみましょう。

焦点距離は70mmと短めで、Fno2.8と単焦点としては暗いのでサジタルはきれいに補正されています。像高12mmではタンジェンシャル方向でコマ収差(非対称)が出て、さらに高い像高ではハロ(傾き)が残るようですが、なおコマ収差は少し絞り込むと取れます。

レンズレビュー激推し、カメラバッグ

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、画面内の代表ポイントでの光線の実際の振る舞いを示すスポットダイアグラムから見てみましょう。

標準スケールでは言う事無いレベルに補正されています。

スポットスケール±0.1(詳細)

さらにスケールを変更し、拡大表示したスポットダイアグラムです。

拡大スケールで観察しても中心近傍はきれいにまとまっています。像高18mmからはハロの影響で広がりが大きくなるようです。

MTF

開放絞りF2.8

最後に、画面内の代表ポイントでの解像性能を点数化したMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

MTFの中心域は文句なく高く、像面変動も少ないようです。像高12mmを超えると像面湾曲、ハロにより頂点がずれてくるようです。

小絞りF4.0

FnoをF4まで絞り込んだ小絞りの状態でのMTFを確認しましょう。一般的には、絞り込むことで収差がカットされ解像度は改善します。

小絞りのMTF特性を見ると周辺までに山の高さが上がり、像面湾曲成分も改善します。周辺の像高18mmまではほとんど無収差に感じるでしょう。

総評

いつの頃からレンズの解像感を表す表現に「キレ」と言う言葉があてられ、ピント面が極薄い事とキレ味の二つの意味から「カミソリ」との表現になったわけですが、本当にカミソリマクロとは上手い表現で実際にカミソリのようにキレる撮影結果でした。

最近はマクロ=焦点距離90~100mmという常識が刷り込まれてしまっていますが、このレンズの70mmと言う焦点距離がまた絶妙でした。身構える必要のない画角とワーキング手ディスタンスです。100mmですと被写体まで少し距離を置く感覚がありますが、70mmだと「すぐそこ」を拡大すると言う体感に合う焦点距離なのでなかなか使いやすい。

また、標準レンズとして使っても違和感がありませんから、これ1本で済ませられる日も多いのではないでしょうか?しかもArtレンズにしてはとても小振りな1本です。

その他にも過去に分析したマクロレンズの記事もご参照ください。

関連記事:Nikon Ai Micro Nikkor 55mm F2.8

関連記事:Nikon AiAF Micro Nikkor 60mm F2.8

関連記事:OLYMPUS 90mm F2.0 Macro

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

マウントアダプターを利用することで最新のミラーレス一眼カメラでも使用できます。

このレンズに最適なカメラをご紹介します。

作例・サンプルギャラリー

SIGMA Art 70 F2.8の作例集となります。以下のサムネイル画像をクリックしますと拡大表示可能です。特に注釈の無い限り開放Fnoの写真です。

製品仕様表

SIGMA Art 70 2.8 Macro製品仕様一覧表(Lマウント用)

| 画角 | 34.3度 |

| レンズ構成 | 10群13枚 |

| 最小絞り | F16 |

| 最短撮影距離 | 0.258m |

| フィルタ径 | 49mm |

| 全長 | 129.8mm |

| 最大径 | 70.8mm |

| 重量 | 605g |

| 発売日 | 2018年7月6日 |