当ブログ「LENS Review」は、レンズ性能を設計値レベルから分析しております。

この分析の中で紹介する光路図とはどんな物か、その意味や見方をやさしく解説します。

断面図

まず最初は、断面図から説明を始めます。断面図はレンズを横から眺めて縦切りにしたものです。

カットモデルの「レンズの部分のみ」とイメージしていただけるとわかりやすいでしょうか。

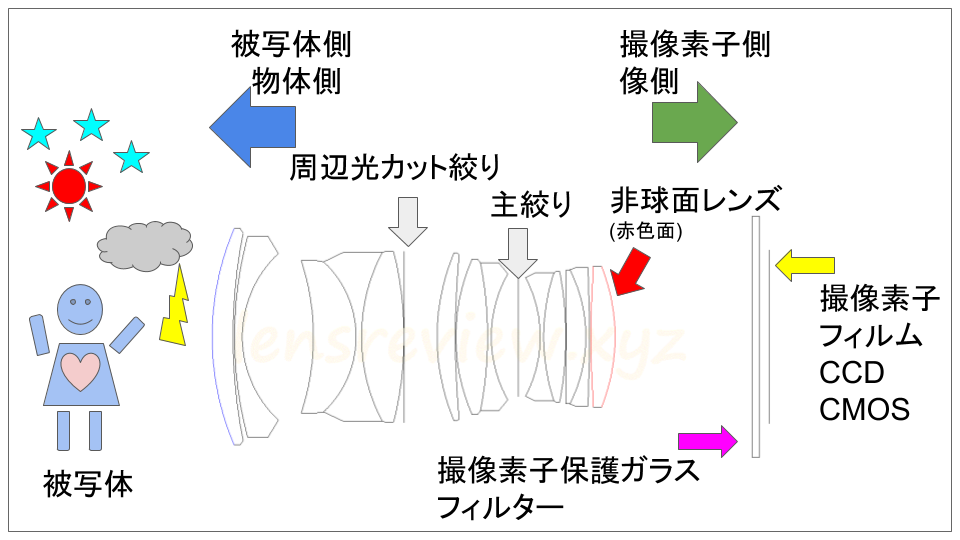

断面図とは例えば、以下のような図になります。

ほとんどのカメラ・レンズメーカーのホームページで商品の仕様ページに記載されています。または構成図と説明されることもあります。

この断面図について、図で説明します。

信じ難いレベルの絵心の無さが噴出する至極残念な挿絵ですが…

順に説明します。

- 青矢印:この方向が「被写体側/物体側」

- 緑矢印:この方向が「撮像素子側/像側」

- 黄矢印:ここに像が写ります。フィルムやCMOSに相当。

- 紫矢印:保護用の板ガラスやフィルターです。

保護ガラス/フィルターはデジタルカメラのカメラ本体側に付く部品です。平板状の光学フィルターが複数枚積層されており、いくつかの目的があります。

フィルタ類の目的は主に、CCDやCMOSなどのデリケートな電子部品の保護、不要な紫外/赤外線のカット、画像のノイズを除去するローパスフィルターなどです。

フィルムカメラにはありません。

ちなみにデジカメ黎明期に「デジタル専用設計レンズ」と表現される製品がありましたが「専用設計」が意味する事項のひとつはこの板ガラスを考慮して設計されていると言う意味が含まれます。

絞りが2種記載されていますが「主絞り」がレンズをのぞくと見える羽の部分に相当します。

周辺光カット絞りと書いてあるのは、余計に入る光を遮っているもので、可動の羽が有り口径が変わる場合と、固定の場合があります。

レンズの赤色面は非球面レンズであることを示しています。

光路図

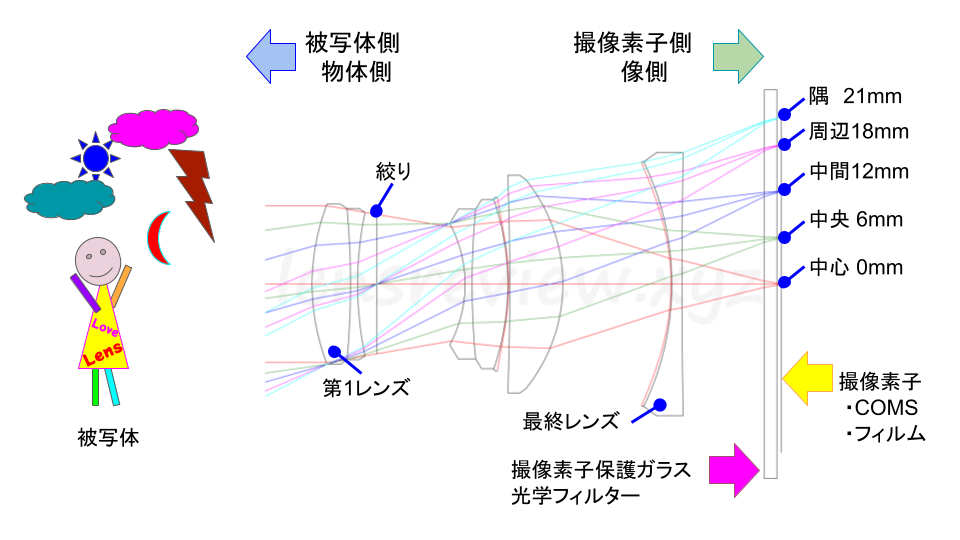

こちらが通常の分析記事に記載する光路図になります。断面図に光の通る様子を重ねて描いています。

光路図は、一般的には公開されることも少ない情報です。特許文献にも書かれていないことも多く、収差図よりも目にする機会は少ないかもしれません。

メーカーの中の人でも設計開発部門に近い者しか見ることはできないでしょう。

各社のレンズの光路図が見れるブログはこのブログ以外に私は知りません。

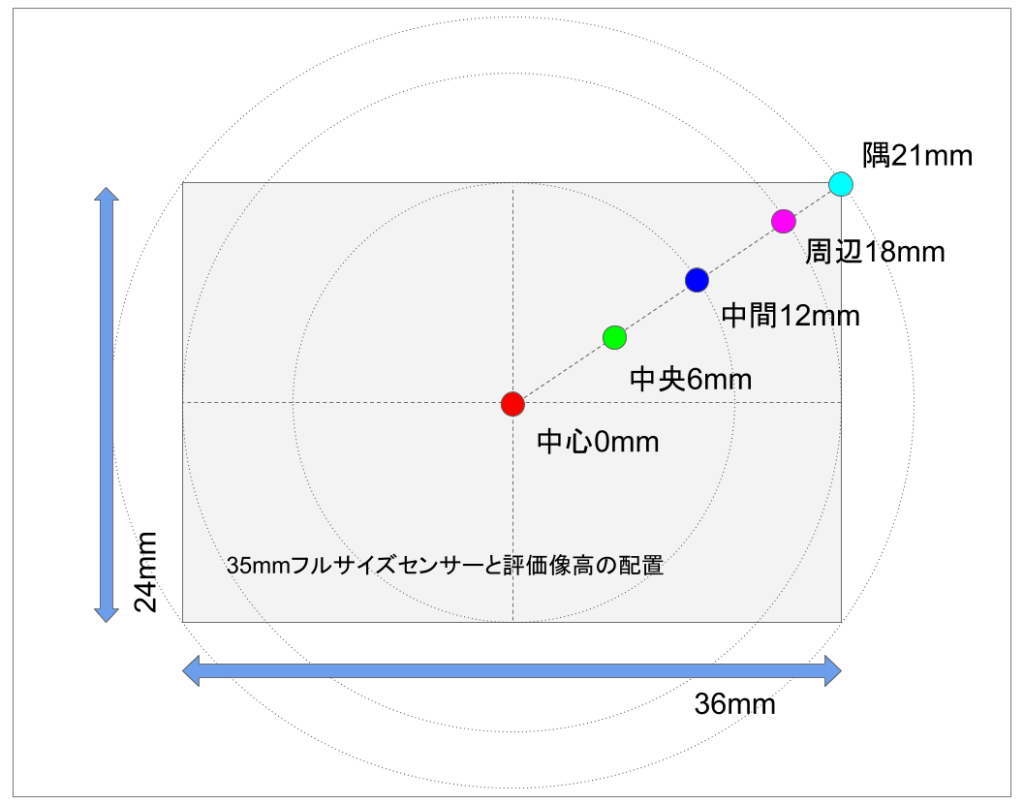

像高とは

実際には被写体からレンズを通過し撮像素子へ入射する光は無数にありますが、当ブログの光路図ではいつも5本の光路を描画しています。

光路図では、撮像素子上の5個所の特定の点にのみに限定することで見やすくしています。

撮像素子上の特定の点を一般に「像高(ぞうこう)」と言います。

光路図に描画している像高にはそれぞに意味があり、下図のような配置になっています。

上図はフルサイズのセンサーにおける光路図の像高配置になります。

像高の丸印と光路図の光線の色は統一してあります。

それぞの像高の位置と意味を説明します。

- 中心 0mm:画面の中心ど真ん中

- 中央 6mm:中心0mmと中間12mmの間

- 中間12mm:画面短辺(縦方向)の最大値に相当

- 周辺18mm:画面長辺(横方向)の最大値に相当

- 隅 21mm:画面の最端部

なお、21mmを隅と表現していますが、隅は何も写っていない事が多いポイントなのでブログ内のコメントでも重視していません。

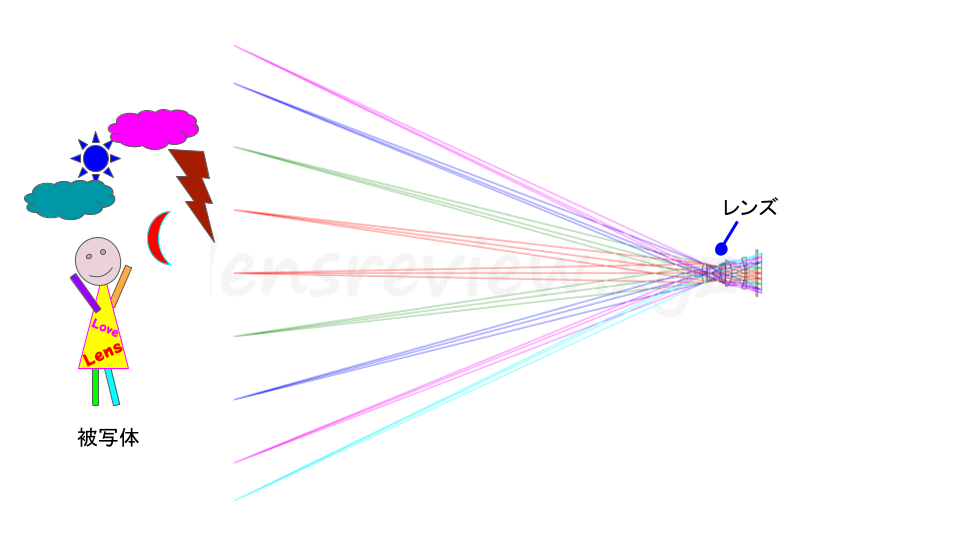

被写体側の様子

いつもの光路図は、被写体側の光が途切れていますが、これが何を意味するか説明します。

通常、分析ページに記載している光路図のレンズ~被写体までの距離は「無限遠距離」としています。

無限遠とは超遠距離の意味で、月や星を撮影しているような状態です。

そのため被写体側の光線図が遠すぎて描ききれません。

今回は被写体側での光線の様子がわかるように近距離(最短撮影距離)での光路図を以下に記載します。

近距離に焦点を合わせた場合の光路図です。

撮影領域全体がわかるように、描画する光路を増やしています。

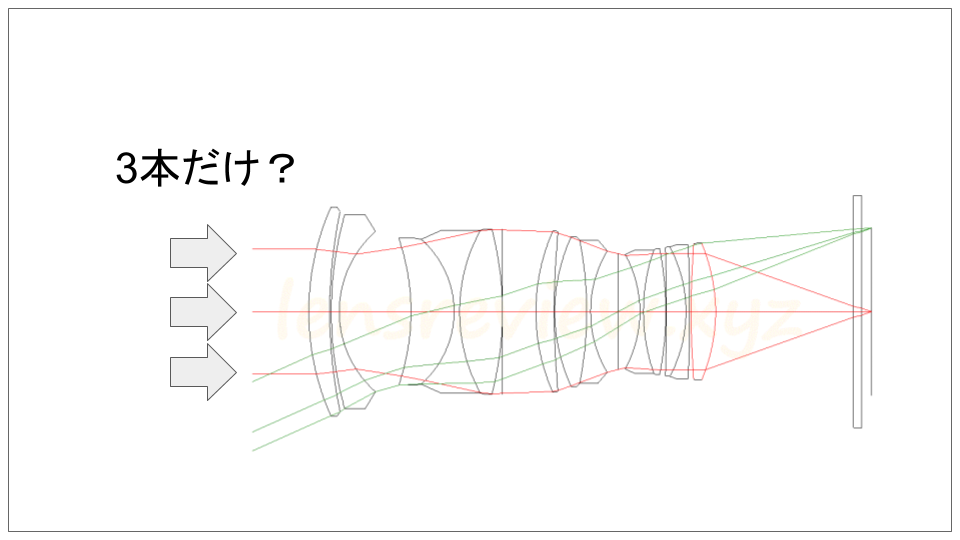

光線本数

次に、各像高に届く光の上側・下側・中央の3本で表現していますが、実際には無尽蔵に光は入ります。

参考に中心像高に入射する光をたくさん描いてみます。

さらにたくさん像高の光線も描いてみます。

なにやら描きすぎてよくわからなくなりました。

このたくさん入る光が1点に集光せずにずれてしまう現象、それが「収差」と言われるのですが、収差については別の専用ページを準備しておりますので下記をご確認ください。