ソニー ゾナー FE 55mm F1.8 ZAの性能分析・レビュー記事です。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

作例写真は準備中です。

レンズの概要

SONY Eマウントレンズの焦点距離50mm近傍の製品は執筆時現在(2021)で3種類がラインナップされています。

- FE 50mm F1.8 (SEL50F18F)

- Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA (SEL55F18Z)★当記事

- Planar T* FE 50mm F1.4 ZA (SEL50F14Z)

1項目のFE 50mm F1.8は、いわゆるダブルガウス型のレンズ構成でミラーレスマウント用レンズとしては特に面白みの無い光学系の構成です。

3項目のFE 50mm F1.4は、過去に分析を行っており、Zeissブランドの名に恥じない50mm F1.4としては最高性能と思われる驚異的な結果でした。

関連記事:SONY Planar T* FE 50mm F1.4 ZA

本項で取り上げる2項目、FE 55mm F1.8はSONYレンズ内でもハイブランドとされるZeiss銘を与えられたレンズです。

オールドレンズをリスペクトしたような55mmと言う焦点距離に控えめなFnoである1.8ですから結像性能は十二分に高い事が予想されますね。

私的回顧録

さて、このレンズにはZeissレンズらしい伝統的な名が付けられています。

伝統的な名前とはSonnar(ゾナー)のことで、元は1930年代に発明されレンジファインダー用の光学系です。

一眼レフカメラが普及する前の時代ではガウスタイプよりも優秀とされ、市場で高評価を得ていた光学系の構成に名付けられたものです。

Sonnarは、ブランド名のような物で必ずしも「この形」と決まっているわけではありません。

現代で言うところの、例えばSIGMAのArtラインやNIKONのSシリーズのような位置づけでしょうか。

今回はSonnarの中で最も有名な構成を少し紹介しましょう。

上図はゾナータイプの中でも最も有名な標準画角の50mm F1.5仕様の光学系です。

特徴的でわかりやすいのは第2/第3/第4レンズが貼り合わされており、第5/第6/第7レンズも貼られています。

特に第2レンズと第3レンズは同じ凸レンズですが貼り合わされており、現代ではまず見かけるこの事の無い変わった風貌です。

なぜこのような風貌なのでしょうか。そもそも結像性能的には凸レンズ同士を貼り合わせる事に意味はありません。

なぜわざわざ貼り合わせとしたのか?理由は、透過率を改善させるためなのです。

まず、レンズと言うのは無色透明で光を通すのですが、同時に僅かに反射してもいます。

その反射により撮像素子へ到達する光が減損してしまう現象を「透過率の低下」と言います。透過率が低いとFnoがいかに明るくとも撮像素子へ到達する光のエネルギーが減少し、結果としては露光時間が長くしなければなりません。

さらに反射した光は鏡筒内で乱反射することでゴーストやフレアと呼ばれる有害光となり、写真のコントラストが低下します。

この光の反射は「屈折率の差がある界面」で発生します。空気の屈折率は約1.0で、一般的なレンズ(ガラス)の屈折率は1.5~2.0です。要は空気とレンズの接触する界面では大きな反射が発生することになります。

逆にレンズを貼り合わせると反射が少なくなり、透過率は改善します。

コーティング技術が未発達だった時代にはできるだけレンズを貼り合わせることで透過率の低下を防止していたのです。そしてさらには画質も向上したわけです。

なお、空気とレンズの界面ではにおよそ4%の光量損失が起こります。

仮にコーティングが無く、貼り合わせ面も無い5枚構成の光学系ではどれだけの透過率低下が起こるのでしょうか?

5枚の単レンズですからレンズと空気の界面が10面存在することになります。各面で4%損失が出るならば光学系全体では0.96を10回掛けた分(10面分)の光量損失が発生することになり、撮像面へ到達する光は入力エネルギーの約6割程度に低下する事になります。

4割近いエネルギーが有害光として作用するとも言えます。

逆にレンズ同士の貼り合わせ面ではガラスの屈折率差分しか反射しないので、反射での損失はおよそ半減程度以下となるわけです。(組合せよる)

なお現代においては多層コーティング技術が一般的となり、20枚ぐらいのレンズ枚数で構成された光学系でも気になるほどの透過率の低下は発生しません。

ゾナータイプはコーティングの未発達だった時代において透過率が高く、コントラスト高い写真が得られるとして、トータルでガウスタイプに匹敵する結像性能を有しており市場で高評価を得ていたわけです。

なお、Sonnarと言っても様々な改良タイプがあります。この構成図だけがゾナーと言う物でも無いようなのでご注意ください。

文献調査

さて最近の製品ですから特許は簡単にわかりました。特開2015-68910です。

さて、特許の出願者を見てみると、Zeissレンズですが、Sonyから出願されているようです。なるほど、Planar FE 50mm F1.4と同じ方式で「ドイツで修業してきた的」な件ですね、これ以上は発現を控えましょう。では実施例1を製品化したと仮定し、設計データを以下に再現してみます。

関連記事:特許の原文を参照する方法

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

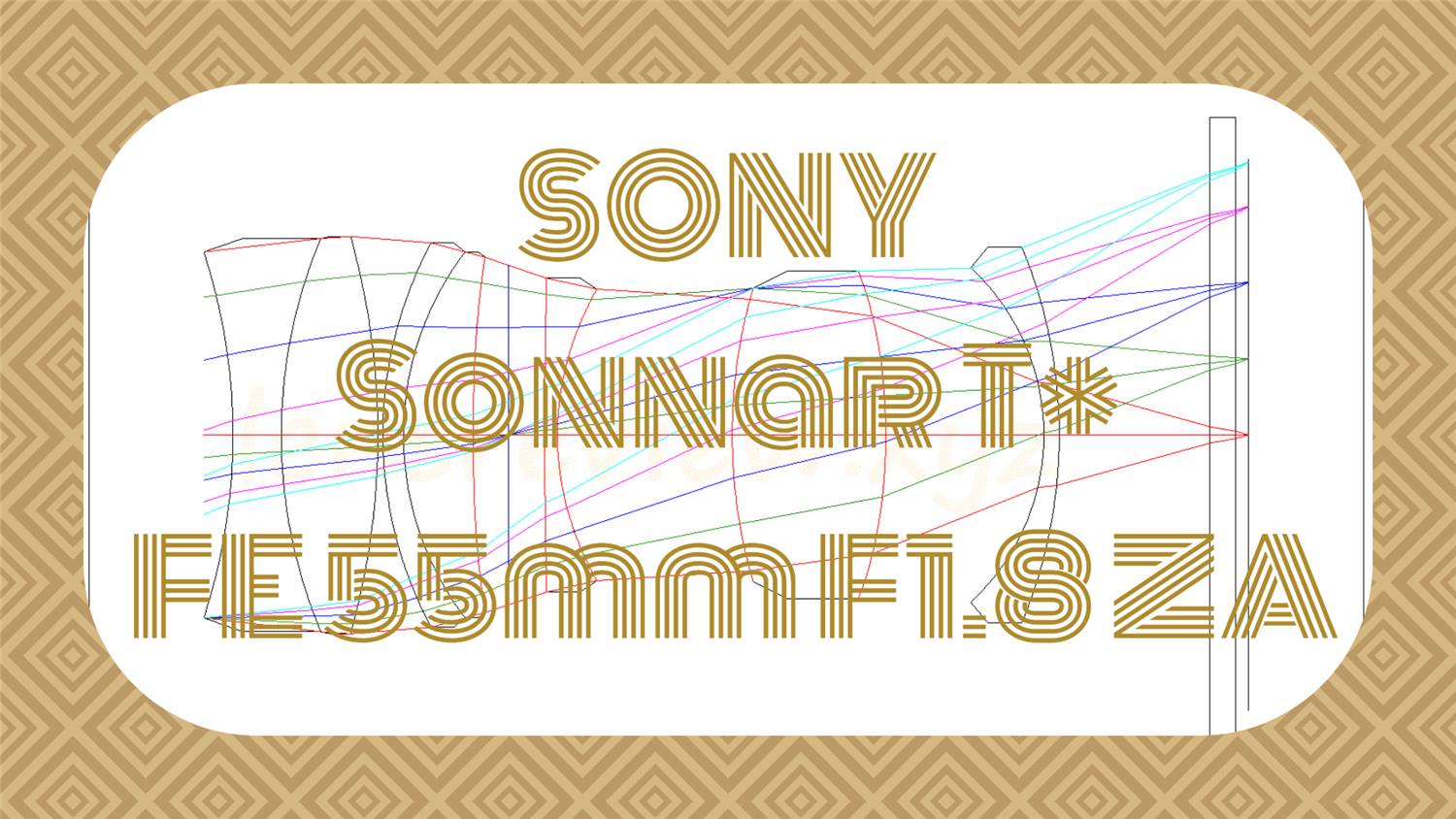

光路図

上図がSony FE 55mm F1.8 ZAの光路図になります。

5群7枚構成、結像性能を改善するための非球面レンズがなんと3枚も使われています。

50mmほどの焦点距離に3枚の非球面レンズを投入しているのはNIKON NIKKOR Z 58mm F0.95ぐらいしか思いつきません。

非球面レンズに衝撃を受ける前のそもそも論として、断面を見ますと…

前の章で説明したSonnarとは何だったのでしょう…

あんなに説明する必要が果たしてあったのでしょうか…

全然、見た目が違うやんけ…

現代レンズの祖とされるダブルガウスタイプとも全く異なります。

しかしよく見ると、逆向きTesserの前後に負レンズを配置した対称型光学系のようにも見えますし、ショートバック化が可能となったミラーレス用の光学系としてなかなか理にかなった構成なっているようです。

また最近では珍しくなくなってきた第1面を凹面としたミラーレス光学系に多く見られる新構成の元祖とも言えそうですね。

もう1点の特徴としてフォーカスの際には第5レンズ1枚だけを移動させるインターナルフォーカシングとすることで、静粛なフォーカスを実現していようです。

一般的なダブルガウスは全体を繰り出すので騒音や振動が大きく気になる事もありますから大変な進歩です。

縦収差

球面収差 軸上色収差

さて収差の方を確認してみましょう。

球面収差は恐ろしいほどに直線的です。

非球面レンズを3枚も投入することで徹底的な補正を目指したのでしょう。

像面湾曲

同じく像面湾曲もかなり抑えられた特性となっています。

歪曲収差

一般的なダブルガウス光学系では2%弱ほどの歪曲収差が残りますが、それよりもずっと小さく抑えられています。

倍率色収差

倍率色収差は極小とまでは言いませんが、適度に抑えられており直線的でクセの無いまとまりです。画面の像高位置ごとに色滲みが異なるような現象は起きません。

横収差

左タンジェンシャル、右サジタル

横収差として見てみましょう。

タンジェンシャル方向のコマ収差は徹底して抑制されているようです。Fnoが1.8と控えめなのでサジタルコマフレアも極小レベルです。

【高山仁の愛用品】写真データの保存に最適なSSD

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、最初にスポットダイアグラムから見てみましょう。

徹底して収差が抑えられており、Fnoが1.8と控えめであるため標準スケールのスポット表示では極小で良すぎてよくわかりません。

スポットスケール±0.1(詳細)

サジタルコマフレアが抑えられているため周辺でのV字感も薄く、自然に整えられた描写となりそうです。

MTF

開放絞りF1.8

最後にMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

収差図の通り、十分に高い性能です。

過去に分析したレンズのなかで性能の高いことの判明しているNIKON Z 50mm F1.8に若干劣る程度で、実用上はほぼ同レベルと言える性能です。

小絞りF4.0

総評

正直な所、ミラーレス用のレンズとしては比較的初期に発売された物でしたので、標準的な性能であろうと考えておりましたが、独創的な光学タイプで非常に高性能で驚きました。

流石にZeissレンズの名は伊達ではない製品でした。

比較的近年の50mm F1.8レンズの分析が進みましたので今後は比較分析記事も制作したい所存です。

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

このレンズに最適なカメラをご紹介します。

作例・サンプルギャラリー

Sony FE 55mm F1.8 ZAの作例集は準備中です。

製品仕様表

製品仕様一覧表 Sony FE 55mm F1.8 ZA

| 画角 | 43度 |

| レンズ構成 | 5群7枚 |

| 最小絞り | F22 |

| 最短撮影距離 | 0.5m |

| フィルタ径 | 49mm |

| 全長 | 70.5mm |

| 最大径 | 64.4mm |

| 重量 | 281g |

| 発売日 | 2013年12月20日 |