ペンタックスの大口径F1.4中望遠レンズの銘玉「smc PENTAX-FA★85mmF1.4ED[IF]」(旧85mm F1.4)と、2020年に発売された「HD PENTAX-D FA★85mmF1.4」(新85mm F1.4)の性能比較の記事です。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

個別の分析記事については以下のリンク先をご参照ください。

まさか、コダックのデジカメが爆売れする世界が来るなんて

レンズの概要

まずは簡単にPENTAX 85mm F1.4レンズの系譜を改めて確認してみましょう。

1984年に初代レンズが登場していますが、当時はまだマニュアルフォーカスの時代でした。

続いて1992年、オートフォーカス化され、長く銘玉と称された二代目レンズが登場します。

その後、なんと30年もの間、欠番となっていたのですが、2020年にデジタル時代の真打としてリニューアルされたのが三代目レンズとなります。

- 初代 :SMC PENTAX A★85mmF1.4(1984)6群7枚

- 二代目:SMC PENTAX FA★85mmF1.4(1992)7群8枚

- 三代目:HD PENTAX D FA★85mmF1.4(2020)10群12枚

私的回顧録

2020年、当ブログではPENTAXの85mmの二代目/三代目レンズについて詳細分析しました。

どちらも素晴らしいレンズですが、2020年の分析記事ランキングを確認したところ、当年執筆の43本の記事の中で、二代目85mm F1.4レンズの分析記事は『第2位』、三代目85mm F1.4レンズの分析記事は『第5位』と言う大人気記事となりました。

関連記事:年報2020 記事ランキング

この2本同時ランキング上位を記念しまして、改めて比較分析するのが当記事の狙いとなります。

なお、すでに詳細分析を行っている2本レンズですが、比較できるようにスケール等を統一するなど図やグラフ類の一部を新たに再制作しています。

設計値の推測と分析

性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

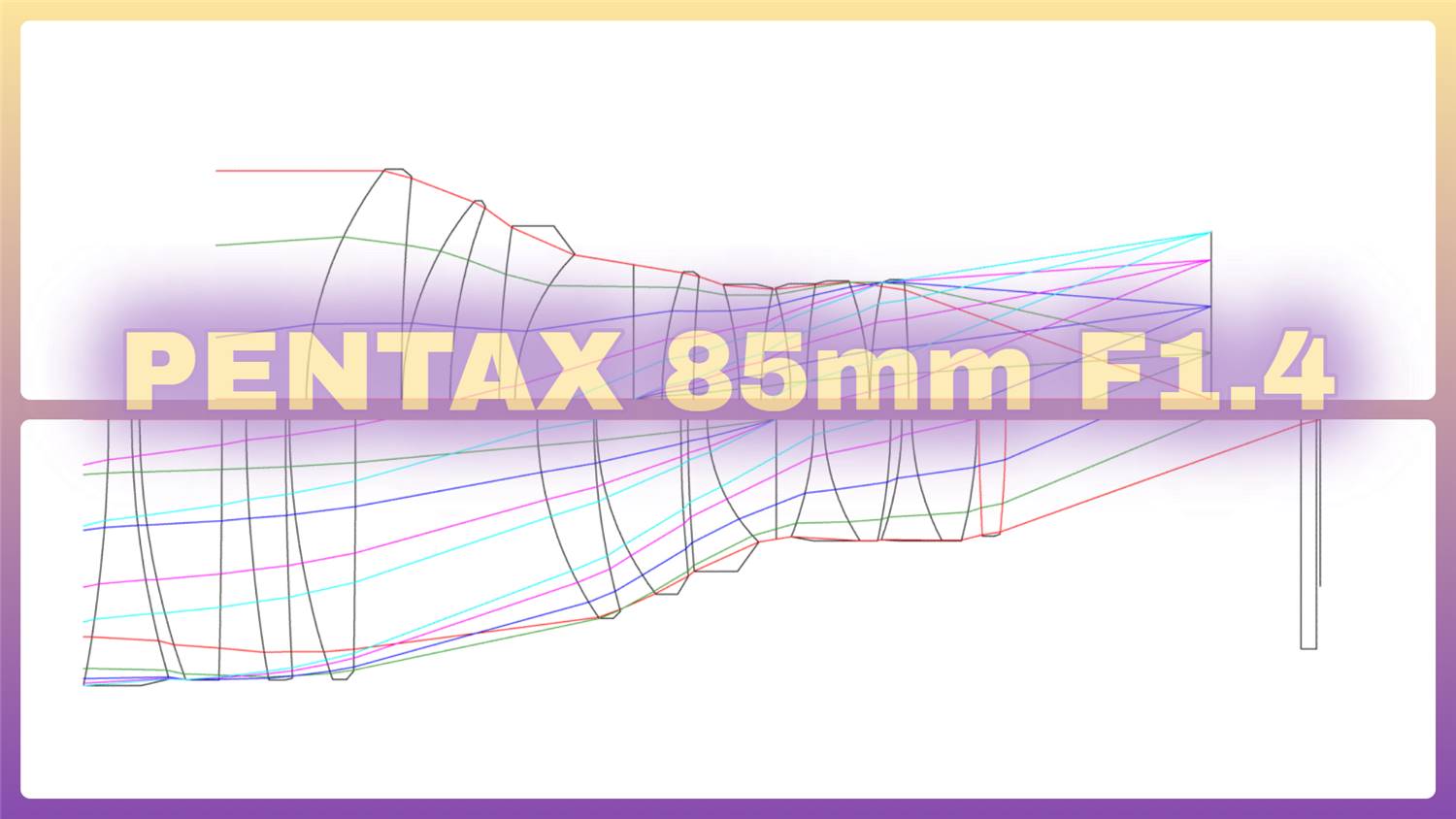

光路図

上図がPENTAX 85mm F1.4レンズの光路図になります。

左は二代目85mm F1.4、右は三代目85mm F1.4を配置しております。スケールを合わせてありますので実際のサイズ比率に近い比較となっています。

個別分析記事で紹介していますが、二代目は後群をフォーカシング群とした現代の大口径単焦点レンズの基礎と言える美しい設計です。

現代的レンズの代表としてSIGMA Artレンズなども見ていただきますと納得できるのではないでしょうか?

関連記事:SIGMA Art 85mm F1.4 DG HSM

一方の三代目は、一眼レフ用中望遠レンズには珍しい第一レンズをきつい凹面としたなかなか独特で個性的なレンズです。

縦収差

左側二代目85mm F1.4(青字)、右側三代目85mm F1.4(赤字)

球面収差 軸上色収差

球面収差から比較して見てみますと、二代目はオートフォーカス化を果たしながらもマニュアルフォーカスレンズ以上の収差補正を達成していましたが、フルコレクション型の球面収差で現代的な視点で見ると少し味のある性能です。

開放絞りでは柔らかな中に芯のある写りですが、絞り込むとグッと画質が改善タイプの収差ですね。

三代目は構成枚数も増え、非球面レンズも採用していることもあり、無収差と言えるレベルであり、開放絞りからキレのある解像性能となっています。

軸上色収差と言うものは、ほぼレンズの構成枚数に依存しますので、構成枚数の多い三代目は二代目レンズの半分以下にまで抑えられています。

なお、新/旧レンズの発売年の差は約30年ありますから、その間にはガラスの材料(硝種)も多く開発されています。材料的な観点からも現代レンズになるほど有利となる点も見過ごせません。

過去にはガラス材料についてまとめた記事もありますので参考にご覧ください。

関連記事:ガラスと色収差

像面湾曲

像面湾曲は球面収差と同様に三代目レンズでは大きく改善しています。

歪曲収差

三代目レンズも異様に歪曲収差が少ない事が大きな特徴でもありましたが、それを受け継いだ新レンズも「ゼロ」にしています。

ほんと意地の張り合いみたいな世界ですが…

そんなものです。

倍率色収差

倍率色収差は二代目レンズも優秀でしたから、三代目レンズでの改善度合いは小さく感じます。

三代目レンズは、g線(青)とf線(水色)の差が減少しているので、昨今の画像処理による倍率色収差補正にも適していそうな特性です。おそらく意識してやっている物と推測されます。

横収差

左タンジェンシャル、右サジタル

横収差として見てみましょう。

横収差を見ると三代目レンズの補正レベルの高さが良くわかります。

構成枚数が多く、非球面レンズも採用していますから当然とも思ってしまいますが、自由度が増えたからと言ってもここまできれいな収差図に補正するのは高度な技術があっての事で、なかなかできる事ではありません。

本当に高いレベルの補正がなされています。

レンズレビュー激推し、カメラバッグ

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、最初にスポットダイアグラムから見てみましょう。

標準スケールでのスポットダイアグラムを見ると三代目レンズは本当に「点」のレベルですね。

二代目レンズは、大口径でありながらもふんわりと丸みを帯びたスポット形状で柔らかなボケ味を想像させます。

両者を甲乙つけるのは忍びない感があります。

スポットスケール±0.1(詳細)

こちらはグラフのスケールを変更し拡大した様子です。

MTF

開放絞りF1.4

最後にMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

収差図で想像の付く通り、新レンズのMTFは極めて高いレベルです。

二代目レンズのバランスの妙もレジェンド設計者の成せる業(わざ)と言えるものでしょう。これこそレンズを楽しむ醍醐味です。

小絞りF4.0

FnoをF4まで小絞りにした様子です。一般的に小絞りにすると収差がカットされ解像度が向上します。

二代目レンズはグラフの天井に貼り付かんばかりの高さまで改善していますね。

総評

さて、約30年ぶりにリニューアルされたPENTAX85mm F1.4の進化の度合い、お楽しみいただけたでしょうか?

光学系の進化と言うのは電気部品など異なり、恐ろしく時間がかかりますが、30年の進歩をほんのりと垣間見ることができたと思います。

結局の所、レジェンド光学設計者の生み出した絶妙な味わい深いレンズを楽しむか、妥協なき最新設計を楽しむか…悩みは尽きることはないはずです。

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

このレンズに最適なカメラをご紹介します。

製品仕様表

製品仕様一覧表 SMC PENTAX FA★85mmF1.4 / HD PENTAX D FA★85mmF1.4

| 二代目:SMC PENTAX FA★85mmF1.4 | 三代目:HD PENTAX D FA★85mmF1.4 | |

| 画角 | 29度 | 28.5度 |

| レンズ構成 | 7群8枚 | 10群12枚 |

| 最小絞り | F22 | F16 |

| 最短撮影距離 | 0.85m | 0.85m |

| フィルタ径 | 67mm | 82mm |

| 全長 | 70mm | 123.5mm |

| 最大径 | 79mm | 95mm |

| 重量 | 550g | 1255g |

| 発売 | 1992年 | 2020年 |