smc ペンタックス FA 85 1.4の性能分析・レビュー記事です。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

作例写真は準備中です。

レンズの概要

PENTAXでは長く欠番となっていた85mm F1.4仕様のレンズですが、2020年ついにリニューアルされ「HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED SDM AW」として発売されました。

今回の分析記事では85mm復活を記念し、先代となるsmc PENTAX-FA★85mmF1.4の分析を行います。(以下、先代85mmと表記)

説明の必要が無いほど銘玉として誉れ高い先代85mm F1.4ですが、設計された方はこれも説明不要の名設計者のH氏(仮称)です。

H氏については検索すれば簡単にわかるため伏せる必要はありませんが、ご本人の承諾をいただいているわけではありませんので仮称といたします。

この先代85mmは発売当時から革命的な中望遠の光学設計と評されており、性能分析記事で詳細に触れますが、当時この設計を見たNIKONが慌てて自社85mmをリニューアルしたとの伝説のような逸話も聞いたことがあります。

※あくまで噂です。

このレンズは、一眼レフカメラ用ですがマウントアダプターを利用することで、ミラーレス一眼カメラにも使用できます。

私的回顧録

私も光学関連の仕事で飯を食う者として、H氏の存在は長く気になるものでした。(直接の面識はありません)

なにしろ「H氏の設計だからこのレンズを買う」と堂々と発言する一般ユーザーの方が存在するのです。そんなレンズなんてH氏のレンズ以外には知りません。

他社でも雑誌のインタビュー記事などに頻繁に登場する光学設計者がいますが、その方の「ファンだ」とまで公言するユーザーを見ることは稀と言うか、見たことはありません。

H氏については、個人でも全国的な発信力が得られるようになったインターネット発展期に活躍されたと言う時代背景もありますが、日本の近代光学設計者で最も名が売れた方であることは事実でしょう。

今後、この御方以上に有名になる光学設計者は出てこないかもしれません。

ちなみに、英語版WikipediaにはH氏のページが存在しており設計されたレンズの一覧が記載されています。なお、不思議な事に日本語ページは無いようですね…

私もユーザーの方から直接賞賛されるような製品を設計してみたかったものですが、もう年齢的に無理であることが見えてきました…合掌

なお、当ブログではデジタル専用設計以前の製品(フィルム用製品)はオールドレンズという分類にしておりますので、本レンズは久しぶりのオールドレンズ分析となります。

文献調査

さて気を取り直して調査報告の方へ移ります。発明者も製品仕様もわかっているので特許文献は一撃で発見できました。特開平3-200909です。

いくつかの異なる仕様が実施例として記載されていますが、仕様と構成の良く似る実施例4を設計値として分析してみます。

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容について簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

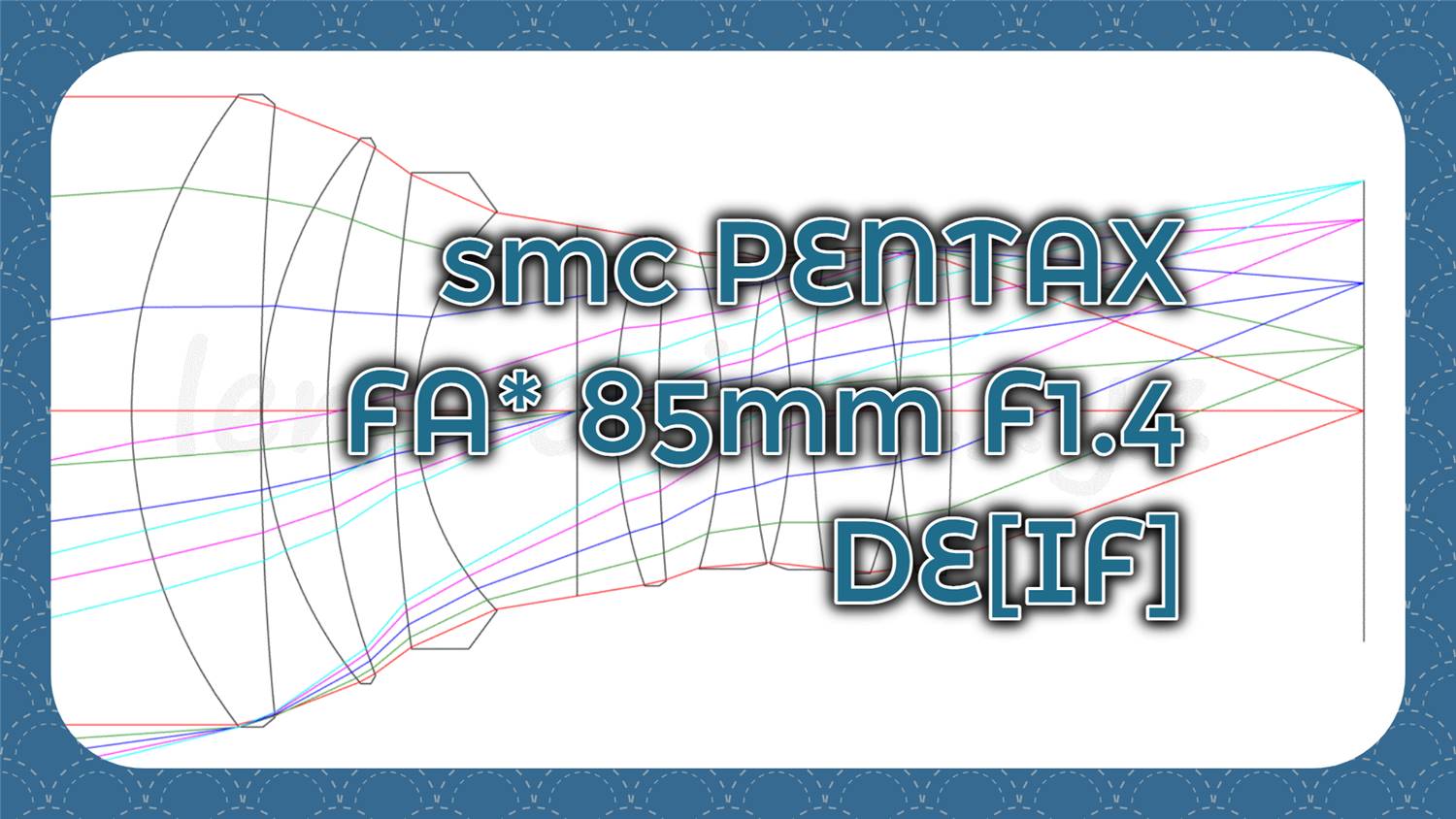

光路図

上図がPENTAX FA 85 F1.4 の光路図です。

7群8枚、非球面レンズは使われていません。被写体側の3枚のレンズはガウスタイプに似た2枚の正レンズと負レンズが順に並びます。

中間に絞りを配置し撮像素子側にはTessarに1枚凸レンズを追加したような構成でレンズが配置されています。

この製品よりさらに古い80年代以前までの製品では、ガウスタイプをそのまま大きくしたような構成やErnostar似の構成が多く、絞りの被写体側レンズが大きく見えるアンバランスな構成が多かったように思います。

このレンズは被写体側から緊張感のある形のレンズが美しく流れるように配置されており、かつ無駄や隙がありません。

絞りより撮像素子側のTessar似の後部レンズ群がどうしてこのような構成となったのか、特許文献に理由が記載されています。

このレンズ以前はレンズ全体を移動させてピント合わせする方式が普通でしたが、オートフォーカス(電動)させようとするとレンズが重すぎて鏡筒が大型化するため、後部群だけを移動させてピント合わせするのがこの特許の目的です。

当然ですが、好きな箇所のレンズでピント合わせができるわけではないので、そこに最適なレンズ設計を行った結果、この美しい光学系が生み出されたと言うことです。

絞りの撮像素子側(後部レンズ群)に単体レンズのような光学系を配置してピント合わせ用のレンズ群とし、絞りの被写体側に固定のコンバータのような前群を配置する構成は、現代ではSIGMAのArtシリーズに共通するような構成です。

すると、この先代85mmは現代的単焦点レンズの始祖のとも言えそうです。

このような光学系の構成を80年代末期に発見したのが革命的な構成と言われる由縁でしょう。

関連記事:SIGMA Art 85mm F1.4

ガウスタイプは標準レンズ用の対称型配置の美しいレンズ構成ですが、この先代85mmは中望遠レンズの光学系としてはオートフォーカス化に対応しながらも簡素にしてとても美しい完成された構成です。

今後、比較として各社の古い85mmなども分析記事に上げる予定です。

縦収差

球面収差 軸上色収差

非球面レンズは採用されていませんが、球面収差は小さくまとまっています。わずかにフルコレクション気味ですので、解放でほんのりと優しい写りになり、絞り込むとグッと解像感が引き締まり2つの味が楽しめるでしょう。

軸上色収差は現代のレンズに比較すると若干大きめですが、g線(青)のズレなので目立ちづらく嫌味な収差の出方では無いはずです。

像面湾曲

像面湾曲は望遠よりの仕様は大きくなりませんので、この製品も問題があるような出方ではありません。

歪曲収差

歪曲収差も望遠寄りの仕様は、そもそも大きくはなりませんが、とは言え驚くほど小さく補正されています。

倍率色収差

倍率色収差は小さくまとまっているだけでなく、わずかに残る成分も理想的な形にしています。f線(水色)が極小なため絞り込むと解像力がグッと向上します。

g線(青)は解像力へは影響が小さいので多少残していますが、残す際にc線(赤)と重ねることで、赤みを緩和させる紫色の収差に変えているのです。

横収差

タンジェンシャル方向、サジタル方向

横収差として見てみましょう。

非球面レンズを採用せず、レンズ構成枚数も現代の製品と比較して少ないため、タンジェンシャル方向ではコマ収差が残ります。またサジタル方向のフレアも大きいです。いずれも絞り込むと減る収差ですから絞って変化を楽しめるレンズです。

【高山仁の愛用品】写真データの保存に最適なSSD

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、最初にスポットダイアグラムから見てみましょう。

縦収差で見た軸上色収差の傾向の通り、g線(青)のフレアは大きいですが、写真で目立ち嫌味な色であるc線(赤)は極小です。

横収差でサジタルフレアが大きかったので、周辺像高のスポットはきついV字になるかと思いましたが最大像高付近のみの影響で限定的でした。

スポットスケール±0.1(詳細)

こちらはスケールを変更し拡大した様子です。

MTF

開放絞りF1.4

最後にMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

中心から中間域まですっきりとした解像力であることが伺えます。焦点距離は異なりますが、過去に分析済のFnoが1.4で非球面レンズも同様に無しのレンズとしてNIKKOR 50mm f/1.4Dと比べるとその高さ加減がわかります。

関連記事:NIKKOR 50mm f/1.4D

小絞りF4.0

像面湾曲のが多少残るもののF4.0まで絞れば理想に近い解像性能を得られるでしょう。これはコマ収差が絞りによりカットされ、かつ倍率色収差が小さいため、MTFが極限まで改善するためです。

総評

光学系の性能は断面図(構成図)の美しさにその全てが現れるとされますが、その通りに「世界で最も美しい中望遠レンズ」と言える本レンズはとても30年前のレンズとは思えない高性能であることがわかりました。

また、この形状がオートフォーカス化を実現するために生み出されたまさに機能美の結晶であることに感動しました。

現時点ではリニューアルされたHD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED SDM AWの特許は公開されていませんので詳細はわかりませんが、製品のスペシャルサイトなどを見るに先代を超えるために多大な苦労をされたようです。性能は十分高性能に仕上がっているようですが、なかなか立派なサイズに育っているようですね。SIGMAのArtシリーズのおかげで驚くことはありませんが。

【追記】新製品の特許が公開されました。こちらのリンク先をご参照ください。

関連記事:HD D FA★85mm F1.4

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

このレンズに最適なカメラをご紹介します。

作例

smc PENTAX FA 85 1.4の作例は現在準備中です。

製品仕様表

smc PENTAX FA 85 1.4製品仕様一覧表

| 画角 | 29度 |

| レンズ構成 | 7群8枚 |

| 最小絞り | F22 |

| 最短撮影距離 | 0.85m |

| フィルタ径 | 67mm |

| 全長 | 70mm |

| 最大径 | 79mm |

| 重量 | 550g |