この記事では、ニコンの一眼レフカメラFマウントシステム用の交換レンズであるコンパクトな標準レンズAF-S 50mm F1.8Gの歴史と供に設計性能を徹底分析します。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

まさか、コダックのデジカメが爆売れする世界が来るなんて

レンズの概要

1959年に発売が開始されたニコン初の一眼レフカメラ「NIKON F」には専用の「Fマウントレンズ」が用意されました。

その後、NIKON Fシリーズは、激動の昭和から平成の終わる2018年まで一貫したマウント構造を維持しながら発展を続け、カメラと供に多くの銘レンズを発売し続けました。

さらに2018年以降は、ミラーレス一眼カメラとして進化したZマウントシステムへ移行し、新たな発展を続けています。

これまでに半世紀以上続くFマウント/Zマウントのレンズシリーズは、標準レンズである焦点距離50mm台のレンズも多数発売されました。

そこで、現在(2020年)でも入手可能なNIKONの標準レンズの分析をシリーズ化して行います。

現在、NIKONの標準レンズ(焦点距離50mm台)の製品は以下の製品が販売されています。

Fマウントレンズ

- AI AF NIKKOR 50mm F1.8D

- AF-S NIKKOR 50mm F1.8G

- AI AF NIKKOR 50mm F1.4D

- AF-S NIKKOR 50mm F1.4G

- AF-S NIKKOR 58mm F1.4G

- Ai NIKKOR 50mm F1.2S

※Ai 50mm /f1.2Sは在庫限り

Zマウントレンズ

その総数は実に8本と脅威的、しかもそれぞれに光学系は異なるようです。

なお、Zマウントレンズとも言われるNIKKOR Zは最新のミラーレス一眼カメラ用のレンズです。

Zマウントカメラは、例えば以下のような製品が発売されています。

Zマウントのカメラには、マウントアダプターを装着すると一眼レフ用のFマウントレンズなどを利用することも可能です。

逆にZレンズはミラーレス専用ですから、一眼レフのFマウントカメラには装着できませんのでご注意ください。

今回のレンズ

標準レンズシリーズの中で、当記事で分析を行うレンズはNIKON AF-S NIKKOR 50mm F1.8Gです。

今回は50mm分析シリーズ記事の第2回目、初回は基本的なダブルガウス構成のF1.8Dから分析をスタートしましたが、今回は光学系のスペックとしては同じF1.8Gとなります。

この2本は一般の方からすると「レンズは同じでフォーカス機構や電磁絞りなどメカニカルな違いだけじゃないの?」と思うはずです。

私も今回調べるまで中身は同じだと思っていました。

なんとNikonと言う企業は恐ろしいことにまったく異なるレンズを新規設計し投入しているのです。

F1.8Dの光学系は、特許資料やNIKONのホームページ情報からわかる通りで1978年に発売された光学系が連綿と流用されています。

一方でF1.8Gは2011年発売ですから、開発された時期は約30年もの差があります。この差分がどう出るのかがこの記事の醍醐味となります。

文献調査

さてガウスタイプの光学系は各社多様な特許を出しますから発見できるか不安でしたが、無事に発見する事ができました。似たような文献が多すぎてわからん…と、なるかと思ったのです。

では見つかった特開2011-175123から見た目や性能の良さそうな実施例1を設計値と仮定し、設計データを以下に再現してみます。

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容について簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

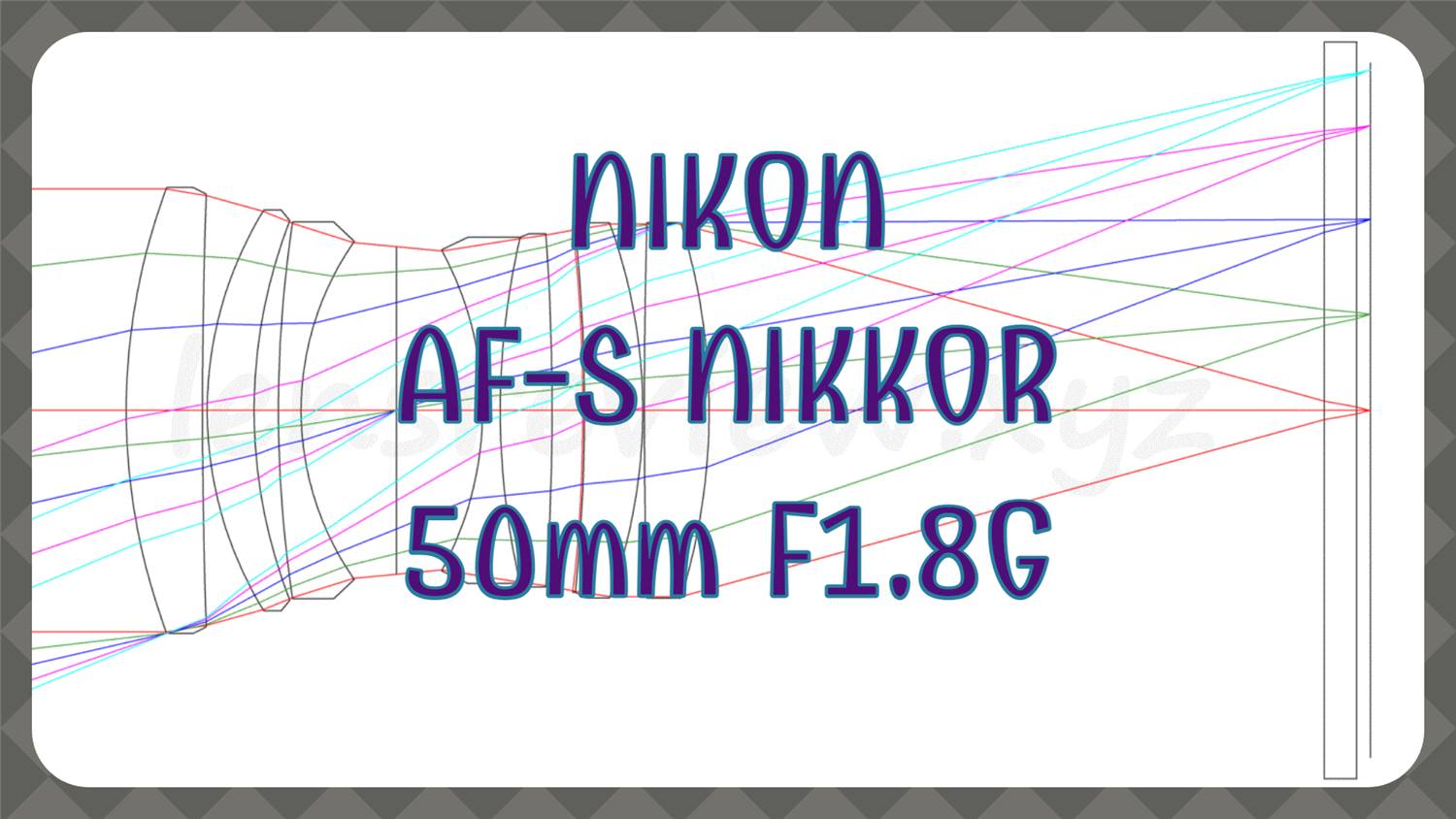

光路図

上図がNIKKOR 50 F1.8Gの光路図です。

レンズの構成は6群7枚、対称型ダブルガウスの撮像素子側に1枚凸レンズを追加し、第6レンズには非球面レンズ(赤面)を採用しています。

伝統的なダブルガウスタイプを継承しながらも現代的な改善を施した、と言った見た目でしょうか、先代のF1.8Dに比較するとなかなか豪華になっています。

縦収差

球面収差 軸上色収差

画面中心の解像度、ボケ味の指標である球面収差や、画面の中心の色にじみを表す軸上色収差は、ともにF1.8Dに比較すると約半減しています。

非球面レンズの効果で球面収差を取り除いているのでしょう。

軸上色収差は硝種を増やすことで補正しています、F1.8Dは脅威の硝種2種で設計されていましたが、このF1.8Gレンズは第2レンズと第5レンズは共通した同じ硝種ですがそれ以外は別の物が採用されています。

像面湾曲

画面全域の平坦度の指標の像面湾曲は、F1.8Dに比較しておよそ同程度ですが、球面収差を抑えたことを考慮すると若干悪いような?

歪曲収差

画面全域の歪みの指標の歪曲収差は、数値的には小さいの範囲ですがマイナス側の樽型方向へ悪化しています。完全対称型ならもっと少ないので、対称からずらしてしまったためだと思います。

倍率色収差

画面全域の色にじみの指標の倍率色収差は、同様に絶対値的には小さいですがF1.8Dに比較するとわずかに悪化しています。対称構造からずらしたためでしょう。

横収差

タンジェンシャル方向、サジタル方向

画面内の代表ポイントでの光線の収束具合の指標の横収差として見てみましょう。

基準光線(d線:黄色)の収差量としては、タンジェンシャル、サジタルともにF1.8Dの約半減といった雰囲気です。

レンズレビュー激推し、カメラバッグ

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、画面内の代表ポイントでの光線の実際の振る舞いを示すスポットダイアグラムから見てみましょう。

流石は2011年の製品ですからスポットは、かなりおとなしい感じになりました。

スポットスケール±0.1(詳細)

さらにスケールを変更し、拡大表示したスポットダイアグラムです。

拡大した詳細確認用のスケールでは画面の周辺の像高18mmを超えるとサジタルコマフレアにあよるV字感が強くなります。

MTF

開放絞りF1.8

最後に、画面内の代表ポイントでの解像性能を点数化したMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

中心から画面の周辺の像高18mm程度まではしっかり山が高く位置も良好です。

F1.8Dに比較して中心から像高18mmぐらいの中間領域までは10ポイント程度の向上がわかります。

非球面レンズによる球面収差の改善と、ガラス枚数の増加による軸上色収差の改善によるものです。

小絞りF4.0

FnoをF4まで絞り込んだ小絞りの状態でのMTFを確認しましょう。一般的には、絞り込むことで収差がカットされ解像度は改善します。

絞ることで全体にMTFの山の高さが改善し、解像度が非常に高まります。

しかし、F1.8Dと比較すると大きな改善ではありません。

逆に言いますと、これがダブルガウスタイプ(対称配置型)の恐ろしい底力で、あまりに素養が高く30年の時を持ってしても大きく改善させることが難しいわけですね。

当然ですがSIGMAのArtレンズのように巨大化させれば性能はもっと上がりますが、製品の軽量さというものも重要な指標ですから安易に大きくすれば良いという物ではありません。

しかしコンピュータの世界の進歩に例えるなら、30年もの期間があれば「三輪車がF1カーになる」ぐらいの劇的進化が起こるわけですが、レンズの進歩はなにしろ遅く、ゆえに面白さもより深くなるわけですね。

総評

伝統的なレンズ構成であるダブルガウスタイプを継承しながら、サイズや価格も極限まで抑えたまさに匠な設計の技の施されたAF-S NIKKOR 50mm F1.8G。

単なる模倣に留まる事のないNIKONらしい伝統と先進性の融合を見ることができ、30年ぶりのリニューアルにふさわしいバランスだったのではないかと思います。

また、現代において改めて感じるダブルガウスタイプの素養の高さにも感心する次第です。

近年の超高性能&超重量レンズに飽きた方には、オートフォーカスも効きながら、オールドレンズ的な味も残している「軽快に遊べるレンズ」として所有するのにもちょうど良いですね。

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

マウントアダプタを利用することで最新のミラーレス一眼カメラでも使うことができます。

このレンズに最適なミラーレス一眼カメラをご紹介します。

製品仕様表

NIKKOR 50 1.8G製品仕様一覧表

| 画角 | 47度 |

| レンズ構成 | 6群7枚 |

| 最小絞り | F16 |

| 最短撮影距離 | 0.45m |

| フィルタ径 | 58mm |

| 全長 | 52.5mm |

| 最大径 | 72mm |

| 重量 | 185g |