この記事では、ニコンの一眼レフカメラFマウントシステム用の交換レンズである超大口径標準レンズAI 50mm F1.2の歴史と供に設計性能を徹底分析します。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

レンズの概要

1959年に発売が開始されたニコン初の一眼レフカメラ「NIKON F」には専用の「Fマウントレンズ」が用意されました。

その後、NIKON Fシリーズは、激動の昭和から平成の終わる2018年まで一貫したマウント構造を維持しながら発展を続け、カメラと供に多くの銘レンズを発売し続けました。

さらに2018年以降は、ミラーレス一眼カメラとして進化したZマウントシステムへ移行し、新たな発展を続けています。

これまでに半世紀以上続くFマウント/Zマウントのレンズシリーズは、標準レンズである焦点距離50mm台のレンズも多数発売されました。

そこで、現在(2020年)でも入手可能なNIKONの標準レンズの分析をシリーズ化して行います。

現在、NIKONの標準レンズ(焦点距離50mm台)の製品は以下の製品が販売されています。

Fマウントレンズ

- AI AF NIKKOR 50mm F1.8D

- AF-S NIKKOR 50mm F1.8G

- AI AF NIKKOR 50mm F1.4D

- AF-S NIKKOR 50mm F1.4G

- AF-S NIKKOR 58mm F1.4G

- Ai NIKKOR 50mm F1.2S

※Ai 50mm /f1.2Sは在庫限り

Zマウントレンズ

その総数は実に8本と脅威的、しかもそれぞれに光学系は異なるようです。

なお、Zマウントレンズとも言われるNIKKOR Zは最新のミラーレス一眼カメラ用のレンズです。

Zマウントカメラは、例えば以下のような製品が発売されています。

Zマウントのカメラには、マウントアダプターを装着すると一眼レフ用のFマウントレンズなどを利用することも可能です。

逆にZレンズはミラーレス専用ですから、一眼レフのFマウントカメラには装着できませんのでご注意ください。

今回のレンズ

標準レンズシリーズの中で、当記事で分析を行うレンズはNIKON AI NIKKOR 50mm F1.2です。

さらに、Nikkor レンズの中でFnoがF1.2仕様の超大口径製品の系譜を確認してみましょう。

- NIKKOR-S Auto 55mm F1.2 (1965)5群7枚

- New Nikkor 55mm F1.2 (1975)5群7枚

- Ai Noct Nikkor 58mm F1.2 (1977) 6群7枚

- Ai Nikkor 50mm F1.2 (1978)6群7枚★当記事

- NIKKOR Z 50mm F1.2 S (2020)15群17枚

※光学系が流用と思われる物は除いています。

マニュアルフォーカス時代、FnoがF1.2仕様のレンズが何度もリニューアルしながら発売されていました。

その後、オートフォーカスの時代となるとFマウントの構造的な問題からかF1.2のレンズ一時的に途絶えます。

そして時を経ること約40年後にZマウントでF1.2レンズが蘇ります。

当記事で紹介するAi Nikkor 50mm F1.2は1978年に開発されたものですが、Ai Nikkor 50mm F1.2Sにも流用され2019年ごろまで販売の続いた40年に渡る超ロングセラー製品です。

【PR】本レンズの関連製品も記載されているNIKON公式のレンズ解説本もご参照ください。

文献調査

1970年代以前の日本の特許文献は一部しか電子化されていないこともあり、本レンズは1978年発売のため調査の難しい時期のレンズにあたります。

そこで米国の関連サイトを調査すると気になる資料を発見しました。

NIKONが権利化したUS3738736の米国特許です。

その米国文献の書誌情報に記載された日本の出願番号を辿ることで、不思議とNIKONが日本で出願した特許の本文特願昭45-125635の情報を抽出することに成功しました。

ただし、悩むのはこの特許の出願時期は1970年と、本レンズの発売は1978年ですから少々時期が異なります。もしかすると開発が難航し、設計値のまとめ方を途中で変更したかもしれません。

しかしながら、7枚構成のダブルガウスタイプですから大きくは性能については大きく変わらないでしょう。

特許文献にはいくつかの設計値のバリエーションが実施例として記載されていますが、このなかで私の好みで軸上色収差が少なく、中心域の性能が良好な実施例3を製品化したと仮定し、設計データを以下に再現してみます。

関連記事:特許の原文を参照する方法

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

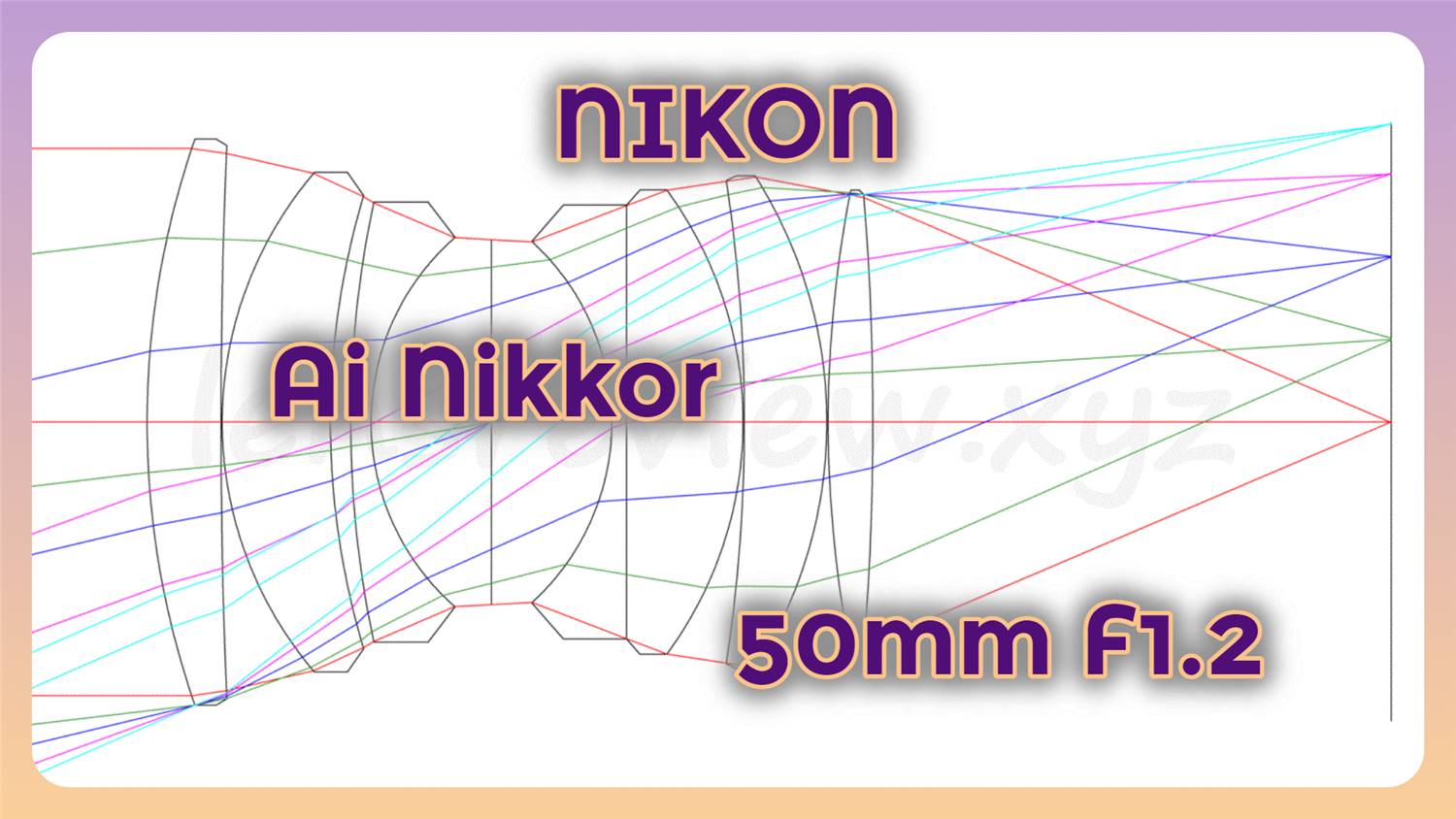

光路図

上図がAi Nikkor 50mm F1.2Sの光路図になります。

レンズの構成は6群7枚、非球面レンズやEDガラスと言った現代では定番となった特殊な部品は採用されていません。

絞りを中心としてきついカーブをなした凹レンズが対称で配置され、その外側に凸レンズが並ぶ、対称型ダブルガウスタイプの撮像素子側へ1枚凸レンズを追加したタイプです。

画像左側となる被写体の第2レンズと第3レンズを貼り合わせていませんが、このようにわずかに間隔をあけた構造にすると、バックフォーカス長く確保しながらコマ収差を十分補正することができます。

この見た目は、1970年代以降のダブルガウスタイプに多く見られる「ガウスの終着点」と言える構成です。

縦収差

球面収差 軸上色収差

画面中心の解像度、ボケ味の指標である球面収差から見てみましょう、たった7枚のレンズで設計されたF1.2の超大口径レンズとは思えないレベルに補正されています。

わずかにマイナス側にふくらみを持ち、像面湾曲とのバランスも確保しています。

画面の中心の色にじみを表す軸上色収差は、この時代のフィルムカメラ用途としては十分に補正されています。現代でも低価格なズームレンズでは同程度の収差量の物があるはずです。

像面湾曲

画面全域の平坦度の指標の像面湾曲も中間部の像高12mm程度までは十分に補正されています。さすがに周辺の像高18mm以上ともなるとタンジェンシャル方向(破線)のズレが大きくなっています。

歪曲収差

画面全域の歪みの指標の歪曲収差は、対称型光学系の最大の恩恵で最大でも2%程度と現代のレンズとも引けを取らない数値です。

倍率色収差

画面全域の色にじみの指標の倍率色収差は、この実施例は少々中心びいきだったこともあり、軸上色収差は良好ですが、対称型のわりには倍率色収差は多めです。

実施例1は逆で、軸上色収差が大きめで、逆に倍率色収差は小さめでした。

このような同じ設計条件でも収差のまとめ方が異なる様子も、今後改めて紹介したいとも思います。

横収差

画面内の代表ポイントでの光線の収束具合の指標の横収差として見てみましょう。

さすがは1970年代の超大口径だけあり、タンジェンシャル方向のハロ、サジタルコマフレアが盛大に量発生しています。

そもそも当時の人々もF1.2のレンズに解像度を期待したわけではなく、大口径レンズとはシャッタースピードをより速く切るためのレンズでした。

デジタルカメラの台頭と供にISO感度を自由に選べる現代、この大口径レンズの収差を味として楽しむのが現代の粋と言うものですね。

【高山仁の愛用品】写真データの保存に最適なSSD

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、画面内の代表ポイントでの光線の実際の振る舞いを示すスポットダイアグラムから見てみましょう。

スポットダイアグラムではやはり画面中心は現代的レンズともあまりひけを取らない性能ですが、周辺部では形状がV字になっています。

サジタルコマフレアが大きいとこのようになるのですが、実際に星のような点光源を撮影するとこの形が写ります。ご注意ください。

スポットスケール±0.1(詳細)

さらにスケールを変更し、拡大表示したスポットダイアグラムです。

このスケールは、NIKONで言えばZマウントレンズのような現代的レンズの時、性能が高すぎて標準スケールでは差がわからないため準備しているものです。

この時代のレンズには厳しすぎる評価尺度ですね。

MTF

開放絞りF1.2

最後に、画面内の代表ポイントでの解像性能を点数化したMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

MTFは画面の中心(青線)から中間(黄色)の像高12mmほどまではそれなりの山の形をしていますから、それなりの解像度は確保されています。

小絞りF4.0

FnoをF4まで絞り込んだ小絞りの状態でのMTFを確認しましょう。一般的には、絞り込むことで収差がカットされ解像度は改善します。

F4まで絞り込みますとMTFが跳ね上がる様子がおわかりでしょうか?

このように絞りによる画質のコントロールを味わうためにこのようなレンズを使うわけですね。

総評

久しぶりのガウスレンズの分析はいかがだったでしょうか?

超大口径ダブルガウスレンズらしい、不思議な収差のまとまりに改めて関心させられますね。

執筆時現在(2022年)も流通量の多く、いわば新品も買えるオールドレンズです。

オールドレンズ遊びの手始めには最適な1本ではないでしょうか?

さて、次回の記事は、NIKON Zマウントレンズでミラーレス専用に新生されたZ 50mm F1.2の分析となります。

また、近い時代の同仕様レンズも過去に分析しておりますので、以下もご参照してはいかがでしょうか。

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

マウントアダプターを利用することで最新のミラーレス一眼カメラで使用することができます。

このレンズに最適なカメラをご紹介します。

製品仕様表

製品仕様一覧表 NIKON Ai Nikkor 50mm F1.2S

| 画角 | 46度 |

| レンズ構成 | 6群7枚 |

| 最小絞り | F16 |

| 最短撮影距離 | 0.5m |

| フィルタ径 | 52mm |

| 全長 | 47.5mm |

| 最大径 | 68.5mm |

| 重量 | 360g |

| 発売日 | 1982年 |