ニコン ニッコール 85mm F1.4Dの性能分析・レビュー記事です。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

作例写真は準備中です。

まさか、コダックのデジカメが爆売れする世界が来るなんて

レンズの概要

本レンズはフィルム時代末期(90年代)に発売されたDシリーズの大口径レンズとなります。

まずはNIKONの85mm F1.4仕様レンズの系譜をたどってみましょう。

- Ai Nikkor 85mm F1.4S(1981)5群7枚

- Ai AF Nikkor 85mm F1.4D(IF)(1995)8群9枚

- AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G(2010)9群10枚

初期NIKKORレンズの85mmレンズはFno1.8から始まったようですが、F1.4の仕様が登場するのは、上のリストの1項目に記載した1981年になります。

その後、2項目に記載のオートフォーカス対応でリニューアルされたAi AF Nikkor 85mm F1.4Dが本項で取り上げる分析対象レンズとなります。

名称の末尾にIFとありますが、これはインナーフォーカスを指しています。

近年はあまり気にされなくなりましたが、レンズのオートフォーカス化の黎明期80年代末は、「AF対応レンズか?」「どんな方式か?」と言うのは大きな注目ポイントでありました。

NIKKOR ではAi AF Dシリーズの前身となる80年中期以降に発売開始されたAiAF Sシリーズからオートフォーカス対応がスタートしますが、この初期シリーズにおいて85mm F1.4は発売されませんでした。

マニュアルフォーカス時代の中望遠レンズは、レンズ全体を移動させてピント合わせる方式が多く、そのままオートフォーカス対応させようとすると大口径中望遠レンズは移動群の重量が重すぎて駆動できなかったわけです。

そのため各社でIF化(インナーフォーカス)が、検討されて本レンズでNIKONもついにオートフォーカス対応が可能になったと言うわけです。

インナーフォーカスとは、レンズ内の一部分のレンズだけでフォーカスさせる事で、フォーカス用レンズを軽量化させてオートフォーカスに対応させる技術ですが、下手な場所でフォーカスさせると収差変動が大きくなってしまいます。

そのためIF化できる収差補正技術の向上を「Ai AF S」⇒「Ai AF D」へ切り替わる10年近くも待たねばならなかったのです。

注:色々と言い切っていますが全て憶測です。

私的回顧録

NIKKOR Dシリーズを当ブログで度々取り上げるのは理由があります。

オーソドックスな光学設計で安価、それでいて実用性十分な性能のバランスも良いためです。

わかりやすく言えば「教科書に載せたい光学系」と言いましょうか?

それでいながら多くのレンズが2020年近くまで生産され続けましたから、中古での入手も容易という点が当ブログのリファレンス製品としてぴったり合致するためです。

いくら傑作レンズと言われても入手困難ではつまらないですからね…

またNIKONさんは年代ごとにわかりやすく名前を付けてくれるのでありがたいですね。

NIKKORのDと言うだけで「90年代だね」とピントくるわけです。

現代的で性能を突き詰めるSIGMAのArtシリーズを分析するのとは逆の理由です。

では早速分析いたしましょう。

文献調査

少々調査に手間取りました。

特許文献には表紙部分に内容を代表する図面が記載されており、私も捜索時にはその図面を手がかりにするのですが、この特許の図面は簡易配置図だったため見逃しておりました。

綿密な捜査の結果、特開平07-199066が対象レンズの特許と思われます。

見た目や構成枚数的に実施例1を製品化したと仮定し、設計データを以下に再現してみます。

関連記事:特許の原文を参照する方法

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

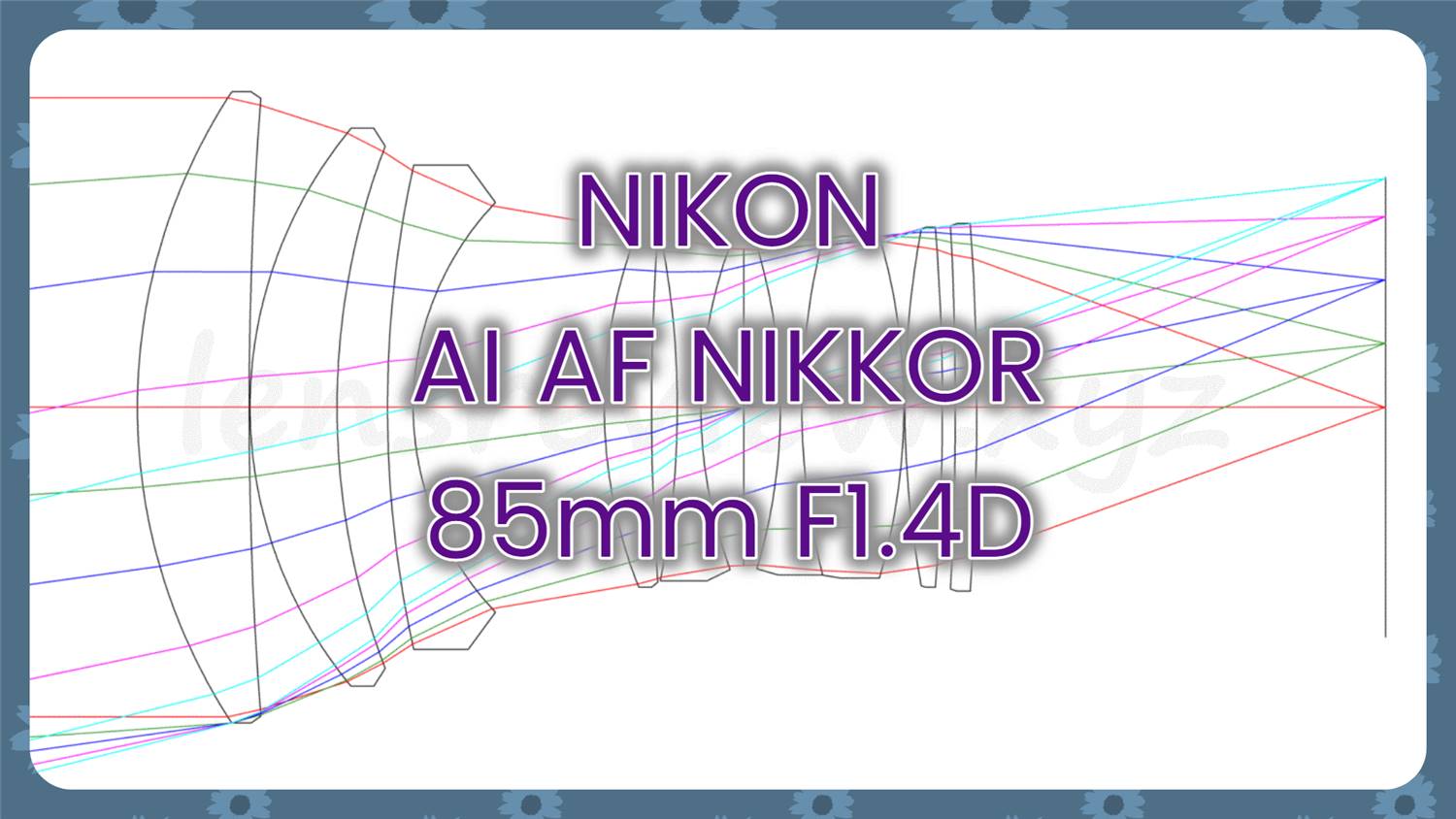

光路図

上図がNIKON NIKKOR 85 F1.4Dの光路図になります。

8群9枚構成、非球面や特殊な材料の採用は無いようです。

先に説明した通り、このレンズIF(インナーフォーカス)タイプですが、具体的には第4レンズから第8レンズを移動させてピント合わせを行うようです。

最も撮像素子側の第9レンズは固定としています。

最終レンズを固定とすることで、フタの役割をさせているのでしょう。

ゴミなどの異物が中へ入り込みフォーカス機構が破損するのを防止するのです。

縦収差

球面収差 軸上色収差

球面収差を見てみますと、ほんのりマイナス側に倒れており、少々味のある写りになりそうです。

近年ではFnoの明るいレンズでも超高解像度が要求されますが、この時代の中望遠(ポートレートレンズ)は、描写を柔らかくする事も求められていました。

当然、ボケ味を重視するためでありますが、他にモデル撮影などでは当時のメイク技術の問題もありポートレートレンズの「写りすぎ」は良くないともされていた時代です。

またもう一つの問題は、解像度が高すぎるとピント合わせがシビアになりすぎる事です。

現在のミレーレスカメラのような高精度に自動で瞳にピント合わせができる時代ではありませんし、フィルム撮影ですから誰もが連射はできません。

大口径F1.4の開放なんてピントが合うかどうかは「運」まかせの時代です。

ほんのり球面収差やコマ収差を残すと、副次的な効果でピントの合っているように見える範囲(深度)が広がります。

ピント合わせミスを軽減する意味で少々収差を残すと言う考えも一理あったのです。

軸上色収差は大口径レンズだけあって現代的なレンズに比較すると少々苦しい感じですが、スポットダイアグラムで詳細を確認しましょう。

像面湾曲

像面湾曲は、少々マイナス側にずれていますが球面収差も同方向へ倒れていますからバランスは取られているものと推測されます。

歪曲収差

歪曲収差は素晴らしく少ないですね。ほぼゼロです。

倍率色収差

倍率色収差はグラフの上端側へ純増する傾向のようです。中間増高の12mmを超えると少々目立ちそうですが、一般に倍率色収差が目立つの小絞り側なので大口径F1.4のレンズですから小絞り側の性能は意識する必要は無いでしょう。

スポットダイアグラムで詳細は確認しましょう。

横収差

左タンジェンシャル、右サジタル

横収差として見てみましょう。

タンジェンシャル方向は球面収差の補正残り同様に若干のコマ収差がありますが、大口径の仕様と構成枚数から考えると十分にきれいな領域です。

サジタル方向のコマフレアがかなり抑えられています。

スポットがV字状になりませんからボケがまるく優しい印象となりますので恐らく味を追求しているのでしょう。

現代的に言うと、後年発表されたNIKONがNIKKOR58mmの開発時に言っていた表現「3次元的にハイファイな設計」に通じる物を感じます。

ハイファイな設計については過去の記事もご参照いただけるとわかりやすいかと思います。

レンズレビュー激推し、カメラバッグ

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、最初にスポットダイアグラムから見てみましょう。

標準スケールで見るスポット像は十分に高解像であることが伺えます。

軸上色収差の項で心配したほど色の中心の色ズレも無さそうですね。

スポットスケール±0.1(詳細)

詳細スケール表示で見てみてもバランスの良さは感じます。

流石に21mm隅ではスポットにV字感はありますが、周辺18mmまではスポットがまるみを帯びており、美しいボケ味が期待されます。

倍率色収差の項で懸念したほどの周辺部での色のズレも気にならなそうです。横収差上でのバランスの妙なのでしょう。

MTF

開放絞りF1.4

最後にMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

現代的なレンズに比較すれば全体に若干低めなもの山の位置の一致度は高く、画面全域で均一な解像感が得られそうです。

球面収差の項で収差を残してピントの深度を広げると説明しましたが、これをMTFの特性で見てみますと、山を少し潰すことで頂点部が広くなる(なったように見える)事になります。

解像度は落ちるものの、ピント方向には山が平坦になり疑似的に解像するピント範囲が広がるわけです。

このあたりの点も狙って設計しているものと思われます。

さらに一つ付け加えると、フィルム時代のレンズなので現在ほど引き延ばし(拡大)が容易な時代ではありませんから、この程度の解像力でも十二分であり、さらに解像度の欲しい人は「絞れば良い」との考えであったはずです。

小絞りF4.0

大口径レンズですから絞れば解像度は劇的に向上します。隅21mmの山の位置も改善し画面全域で高解像で均一な描写になるようです。

総評

大味でレトロな収差のレンズかと思いましたが、サジタルコマフレアの補正具合を見ると実に練られた収差形状です。

収差図を見ると他社とは趣の異なる独自の設計哲学がヒシヒシと感じられるところがNIKONの素晴らしいところですね。

現代のNIKONが言う「3次元的にハイファイな設計」も通じる収差感で、現代のカリカリレンズには無い独自の表現力を持たせたのでしょう。

類似仕様のレンズ分析記事はこちらです。

関連記事:SIGMA Art 85mm F1.4 DG DN

関連記事:SONY FE 85mm F1.4 GM

関連記事:NIKON Ai Nikkor 85mm F1.4S

関連記事:MINOLTA AF 85mm F1.4

関連記事:HD PENTAX-D FA★85mmF1.4

関連記事:SIGMA Art 85mm F1.4 DG HSM

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

マウントアダプタを利用することで最新のミラーレス一眼カメラでも使うことができます。

このレンズに最適なミラーレス一眼カメラをご紹介します。

作例・サンプルギャラリー

NIKKOR 85 F1.4Dの作例集は準備中です。

製品仕様表

製品仕様一覧表NIKON NIKKOR 85mm F1.4D

| 画角 | 28.3度 |

| レンズ構成 | 8群9枚 |

| 最小絞り | F16 |

| 最短撮影距離 | 0.85m |

| フィルタ径 | 77mm |

| 全長 | 72.5mm |

| 最大径 | 80mm |

| 重量 | 550g |

| 発売 | 1995年 |