ミノルタ AF 85mm F1.4 Limitedの性能分析・レビュー記事です。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

作例写真は準備中です。

レンズの概要

前回の記事でMINOLTAのAF85mm(初代85)を取り上げ分析しましたが、この調査の中で85mm F1.4 Limited(Limited85)の存在を知りました。

世界で700本限定しか生産されなかったレンズですが、初代85と同じ光学系を採用しているのかと思いきや、驚くべきことに中身の光学系は専用に設計されたものだと言うのです。

一般的に限定モデルのレンズとは、外観のデザインに関するものが多く、例えば色が違うとか、刻印が入っているとか、そんな程度の差異です。

いくら光学系が異なると言っても「コーティングを変えた」とかの程度で「きっと素人を騙しだろう…」と私のようなひねくれた人間はつい疑ってしまいます。

しかし、調べると「初代85mmと同時期に設計されたがお蔵入りしていた」と記載している大手メディアの記事もいくつか散見されました。

どうやら本当に光学設計から異なるオリジナルなレンズが、わずか700本だけ生産されたようなのです。

現代ではカメラ事業から撤退したMINOLTAですが、世界で初めてオートフォーカスを本格採用したα-7000発売の頃は業界でも1位2位を争う大メーカーでした。

そんな大企業がわずか700本しか製造しないレンズを開発し生産するなど普通は考えづらいものです。

まずは、MINOLTAのαマウントレンズ85mm F1.4レンズの系譜を改めて確認してみましょう。

以下に発売年とレンズの構成枚数を一覧にしました。

- AF85mmF1.4(1987)6群7枚

- AF85mmF1.4G(1993)6群7枚

- AF85mmF1.4G(D)(2000)6群7枚

- AF85mmF1.4G(D)Limited(2001)6群7枚当記事

- SONY Planar T* 85mm F1.4 ZA (2006)6群8枚

1987年に初代AF85mm F1.4(無印)が発売され、その光学系は3代目となる2001年登場の85mm F1.4G(D)モデルまで採用が続き、MINOLTAレンズの終焉する2006年ごろまで生産され続けたようです。

そして、2001年に登場したのが本項で取り上げる幻のレンズであるAF 85mm F1.4 G(D) Limitedとなります。

私的回顧録

このレンズが発売された2001年から数年後にMINOLTAはSONYへカメラ事業を譲渡し撤退してしまうため現在となっては「MINOLTAカメラの歴史」のような公式サイトは残念ながら存在しません。

しかし、2001年頃ならばインターネット黎明期ではありますが、だいぶ企業サイトやメディアサイトが増加した時代です。

ネット上に情報が残っていないものか念入りに調査したところ、いわゆるwebアーカイブサイトからMINOLTA公式サイトの一部が保存されており、そこから当時の開発者インタビュー記事を発見しました。

関連記事:当時のインタビュー記事アーカイブ

さて、インタビュー記事によりますと、「1985年ごろ初代85mm F1.4と同時期に設計され、球面収差を極小にしながらもボケ味が良くなるように収差をわずかに残し高解像とボケ味を両立した」とあります。

また、この初代85とLimited85は同時期ごろに試作され「Limited85は関係者の評価も良好だった」とあります。しかし、明確な理由は記載されていませんが、結果としてお蔵入りとなったようです。

そして、約15年の時を経て限定700本ですが復活を遂げます。

記事には設計値の一部として球面収差やレンズ断面図も記載されていたようですが、残念ながら画像はアーカイブでは欠けています。

では、設計値を分析することで、このレンズ存在する真意を探ってみましょう。

文献調査

初代85mmの発売より少し前の時期の特許を見てみると、確かに二つ見た目の似た85mmが出願されています。

製品の発売時期と出願時期の差や、記載された性能の雰囲気を見ると特開昭63-205625がLimited85の原型であると思われます。

実際に復活発売されたLimited85は2001年の発売であるため、最新のガラス材料などでリファインされている可能性もありますが、当時のインタビュー記事などから鑑みて今回発見した特許にかなり近い物を製品化したと仮定し、設計データを以下に再現してみます。

なお、実施例1は何故か特性がおかしい結果になってしまったので、実施例2を採用しました。見た目はどちらも大きな差はありません。

関連記事:特許の原文を参照する方法

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。特に本項のレンズは設計時期と発売時期に15年ほどの差があるため大きく異なることもあるかもしれません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

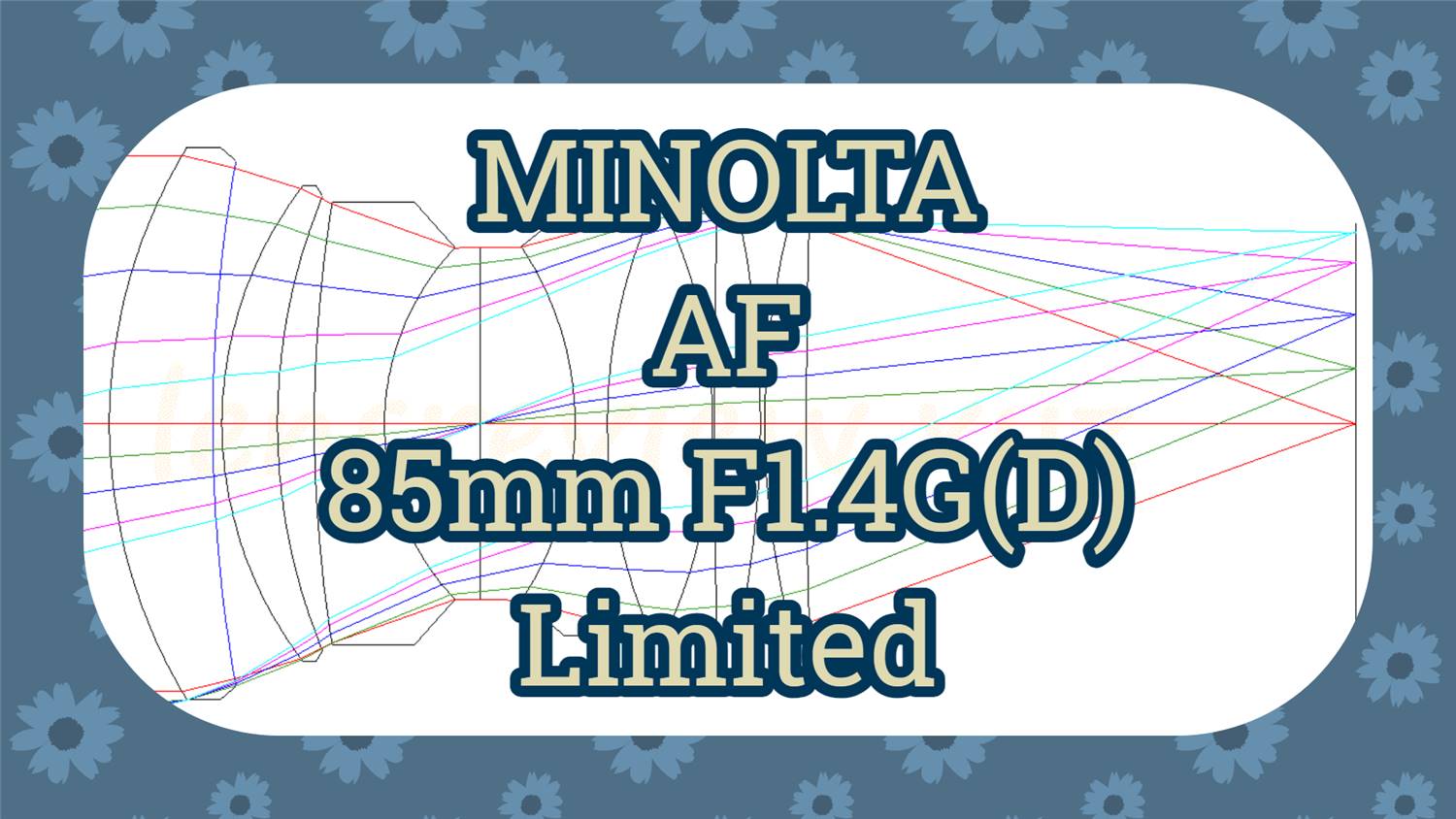

光路図

上図がMINOLTA AF 85mm F1.4 Limitedの光路図になります。

6群7枚構成、特殊レンズや非球面レンズの採用はありません。

大雑把に見ると初代85mmと同じ構成となっています。

しかし、よく見ると、第3レンズ(凹レンズ)がかなりぶ厚い、全体に絞りより像側群の口径が大きい、などの特徴があり、断面から判断するとこのLimited85は重量が重いのではないかと推測されます。

製品重量をカタログから参照してみますと初代85と同じ光学系の85mm G(D)レンズは製品重量560gで、Limited85は前述したアーカイブの記載の製品重量は755gとありますから約200gも重いようです。

初代85mmが発売された時期は、SSM(超音波モーター)の採用前ですから、こんなに重いとオートフォーカスができなかったのではないかと推測されます。

これが性能評判が高かった割にお蔵入りとなった一因ではないでしょうか?

縦収差

球面収差 軸上色収差

さて、開発者自身が特徴があると語る球面収差がどうなっているのか見てみましょう。

確かに初代85と同じ光学タイプ(ダブルガウス)とは思えない奇妙な収差形状です。

一般的なダブルガウスは球面収差が中間部でマイナス側(左)へ膨らみ、上端部がゼロぐらいになるフルコレクション型と言われる形状が一般的です。

開放での解像感が確保でき。絞り込み時の像面湾曲の変動ともバランスが取りやすいのが主な理由です。

開発者インタビューによると、「フルコレクション型にするといわゆる2線ボケになりボケ味がうるさくなる要因になる」と答えています。一方で球面収差が単に少なすぎると「味が無い」と表現されています。

やわらなかなボケ味を残しつつ解像度高める球面収差の形状はこの形が理想だとの事です。

像面湾曲

球面収差がフルコレクション型の場合は、像面湾曲はマイナス(左側)へ少し倒れている方がバランス的には良くなります。

しかし、このレンズは球面収差が小さいため、像面湾曲もゼロ付近にまとめています。

なかなかそう簡単にゼロにできないので球面収差をフルコレクション型にすると言う意味もあるのですが…

歪曲収差

歪曲収差は中望遠レンズとしてはかなり大きい部類です。

一般的に焦点距離が長くなるとプラス側(糸巻き型)の歪曲となりますが、少々大きめにマイナス側(樽型)に収差が残ります。

ズームではよくある程度の数値ですから使えないレベルではありませんが、他の中望遠の単焦点と比較すると異質となるのかもしれません。

倍率色収差

倍率色収差は適切に補正されています。大口径の仕様や少ない構成枚数を考慮すれば理想的な状態と言えるでしょう。

横収差

左タンジェンシャル、右サジタル

横収差として見てみましょう。

タンジェンシャル方向は中間像高12mmあたりからコマ収差が目立ち始めますが、サジタルコマフレアは少なく、過去のダブルガウス型のまとめ方とはだいぶ異なる事がわかります。

一般的にダブルガウスのハロ(傾き)成分は、中心から周辺のまで同じ向きになっていますが、このレンズは中間像高から反対になっています。MTFで動きを見てみないと私にも全体性能のイメージがパッとはわかりません。

おススメの記事:レンズのプロが教えるクリーニング方法

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、最初にスポットダイアグラムから見てみましょう。

g線(青)が少々目立つ感じもしますが、視感度が低いのでよほど悪いシーンでなければ気にならないと思います。

スポットスケール±0.1(詳細)

g線(青)以外はかなり良くまとまっていますから解像度は問題無さそうです。

冒頭でも説明してありますが、このレンズは1985年に特許が出願され製品は2001年に発売されていますから、設計値がリファインされている可能性の方が高いです。

実際の製品では最新材料の投入で色収差をさらに改善しているのかもしれません。

MTF

開放絞りF1.4

最後にMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

中心から中間部12mmまでのMTFは初代85より極めて高い特性です。

実写の評価が高かったのも納得できます。

一般的な実写は周辺部に主要な被写体を入れませんから周辺部性能はあまり評価に加味されないのが実態でしょう。

逆に雑誌社などは、差のわかりやすい周辺部をしきりに評価するわけです。

そのためこのような特徴の強いレンズは受け入れられないと判断し、このレンズはお蔵入りしたのかもしれません。

小絞りF4.0

球面収差を抑えすぎると少絞りでの変動が気になりますが、むしろ初代85よりも良好なぐらいです。

横収差で特殊なハロの形の意味はこのためだったようです。

総評

中央は極めて解像度が高く、2線ボケを抑えボケ味も改善したLimite85は、現代でも希少な描写特性を持つプレミアムなレンズだとわかりました。

公式には語られていませんが、個人的な見解としてこのレンズがお蔵入りとなった理由は

- 当時の技術ではAF困難な重さ

- 歪曲収差が中望遠としては大きめ

- 解放FnoでのMTF平坦性に特徴があり、歪曲と供に雑誌では叩かれそう

などが主因だったのではないかと推測しています。

平坦性については気になる時は1段も絞れば改善しますし、歪曲は今どきは電子補正で自由自在に修正できますから実用上は問題になることは稀でしょう。

解像感とボケ味に全振りした伝説のレンズを楽しんでみたいものですね。

入手困難ですが…

今後、比較分析の記事も作成したいと思います。

調べてみました:レンズの借り放題サービスとは?

以上でこのレンズの分析を終わりますが、今回の分析結果が妥当であったのか?ご自身の手で実際に撮影し検証されてはいかがでしょうか?

それでは最後に、あなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

作例・サンプルギャラリー

MINOLTA AF 85mm F1.4 Limitedの作例集は準備中です。

超人気記事:レンズの保護フィルターは光学性能を低下させるのか?

製品仕様表

製品仕様一覧表 MINOLTA AF 85mm F1.4 G(D) Limited

| 画角 | 28.3度 |

| レンズ構成 | 6群7枚 |

| 最小絞り | F22 |

| 最短撮影距離 | 0.85m |

| フィルタ径 | 72mm |

| 全長 | 85.5mm |

| 最大径 | 85mm |

| 重量 | 755g |

| 発売日 | 2001年 |