ミノルタ AF 135mm F2.8の性能分析・レビュー記事です。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

作例写真は準備中です。

まさか、コダックのデジカメが爆売れする世界が来るなんて

レンズの概要

MINOLTA AF 135mm F2.8は世界初のオートフォーカス対応のシステム一眼レフカメラαシリーズ用にラインナップされた大口径中望遠レンズです。

まずは、MIMOLATの焦点距離135mmレンズの系譜をオートフォーカス化される少し手前のMDマウントレンズから振り返ってみましょう。

MDマウントレンズは、マニュアルフォーカス時代の後期の製品で、1970年代後半から発売されています。

- MD TELE ROKKOR 135mm F2.8 5群5枚

- MD TELE ROKKOR 135mm F2.8 4群4枚

- MD TELE ROKKOR 135mm F3.5 4群4枚

続いて、1980年代なると改良されたNewMDレンズへと置き換わります。

- New MD135mmF2 5群6枚

- New MD135mmF2.8 5群5枚

- New MD135mmF3.5 5群5枚

ここで特筆すべきはMDシリーズでは3種の焦点距離135mmレンズが発売されており、続くNewMDシリーズではさらに光学設計を変更し販売が継続されました。

この時代までは135mmレンズが望遠レンズとして人気であったことが伺い知れますね。

135mm人気の理由は、マニュアルフォーカスのレンズでの動体撮影が可能な焦点距離は135mmぐらいが一般層には限度だったこと。

さらには、この時代のレンズは、基本的に金属製なので焦点距離200mmを超えると重量がかさみ135mmは軽いレンズに属していたことなどが挙げれられるでしょう。

時代が進み、1985年に発売となった世界初のオートフォーカス一眼レフカメラMINOLTA「α」シリーズの時代からは、Aマウントに刷新され、レンズ名は「AF」となりました。

- AF 135mm F2.8(1985) 5群7枚

- STF 135mm F2.8(1999) T4.5 6群8枚

Aマウントレンズでは、残念ながら2本に削減されています。

しかも、1本目AF 135mmはαカメラと同時期に発売されたものの、2本目SFT 135mmは10年以上の期間を経ての登場したアポダイゼーション素子を搭載した少し特殊なレンズです。これを見ると135mmに対する冷遇が偲ばれてなりませんね。

察するにオートフォーカスの登場により、一般人でも300mmクラスの望遠レンズが使いやすくなったことや、望遠ズームの改良が進みだいぶ満足度の高い画質や軽量化が実現できるようになり、135mmは中途半端な存在となってしまってしまったためでしょうか…

私的回顧録

カメラ事業から撤退したMINOLTAのレンズをしばし取り上げるのは理由があります。

冒頭でも少し説明した通り、MINOLTAは本格的なオートフォーカス一眼レフシステムを世界で最初に作り上げました。

当然ながら一眼レフレンズのオートフォーカス化もMINOLTAから始まったわけで、これを辿るのは現代的レンズの発展を知ることに繋がるわけですね。

過去に分析したMINOLTA 85mmでも類似のお話をしています。

関連記事:MINOLTA AF 85mm F1.4

焦点距離50mmぐらいまでのレンズのピント合わせは「全群繰り出し方式」と言われるレンズ全系を被写体側へ移動される方式が一般的です。

しかし、見た目にわかりますが、焦点距離135mmを超えると、瞬時にレンズ全体を移動させるは明らかに困難な重量となってきます。

そこで、ピント合わせの際にレンズ内部の一部分だけを移動させる「リアフォーカス」とか「インナーフォーカス」と言われる新しい方式への切り替えに迫られるのです。

オートフォーカスであることがあまりに一般的となった現代でもレンズの説明に「インナーフォーカス」などの表記があるのは、このような歴史の名残でもありますね。※1

さて、このAF 135mmはどのような方策でオートフォーカス化を実現したのか、分析して参りましょう。

※1:他にも「前玉が動かない」「フィルタ枠が回転しない」、などを説明する意味もあります。

文献調査

さて、1980年代のミノルタの特許をざっと眺めますと特開昭59-65820と65821に中望遠レンズが多数記載されていました。

形状が製品とよく似る特開昭59-65820の実施例2を製品化したと仮定し、設計データを以下に再現してみます。

関連記事:特許の原文を参照する方法

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

光路図

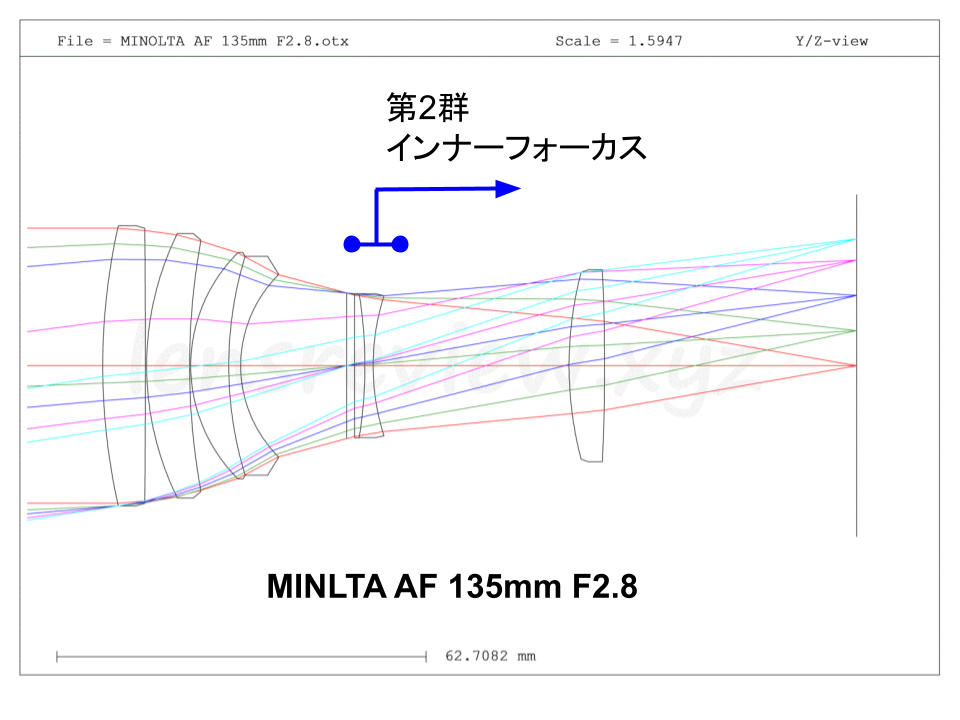

上図がMINOLTA AF 135mm F2.8の光路図になります。

5群7枚構成、非球面レンズなどの採用は無いようです。

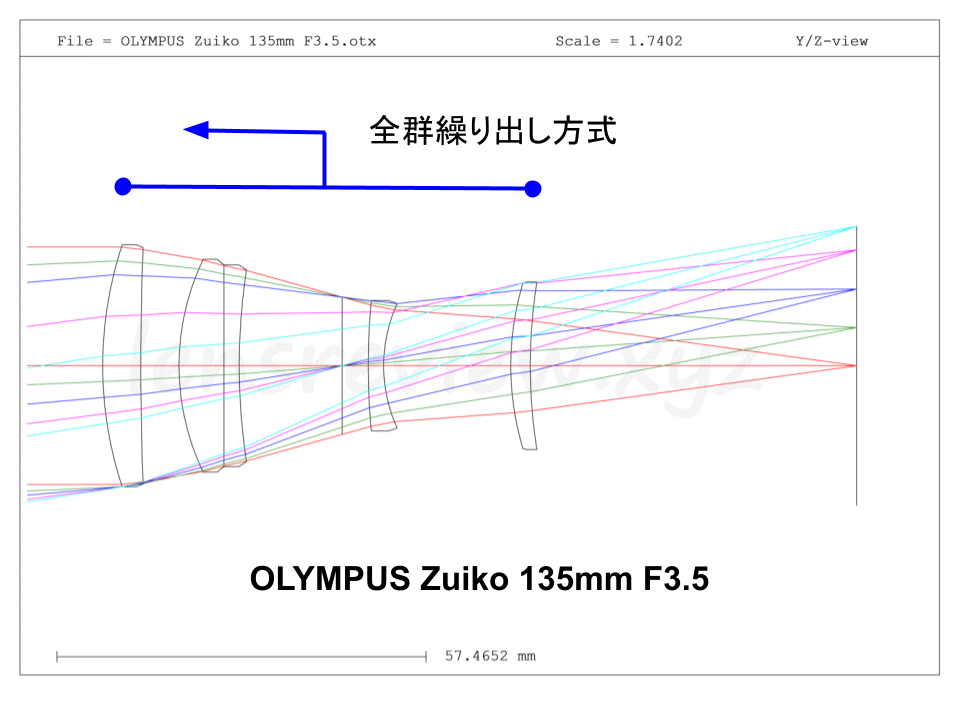

前回の分析記事で紹介したZuiko 135mm F3.5に似たシルエットで、被写体側のガウスタイプの名残を残すような前側群、絞り、凹レンズ、そして少し間隔を開けて撮像素子側の凸レンズが並びます。

Zuiko 135mmはマニュアルレンズであったため、ピント合わせの際にレンズの全体を前に移動させる「全群繰り出し方式」でした。

下図の矢印のように全体が移動します。

MINOLTA AF 135mmは、絞りより撮像素子側の第2群となる接合凹レンズのみを移動させるインナーフォーカスとすることで、移動レンズ群を軽量化し、F2.8の大口径レンズでもオートフォーカス化を実現したようです。

下図は、MINOLTA AF135mmの光路図に補助線を書き込みわかりやすくしました。

軽く小さなレンズでピントを合わせることで、高速なオートフォーカスが可能となったわけですね。

縦収差

球面収差 軸上色収差

球面収差から見てみましょう、基準光線のd線((黄色)を見るとほんのりとマイナス側へふくらみを持つフルコレクション型で優しいボケ味と適度な解像度が期待できます。

軸上色収差は、F2.8の大口径ともありだいぶ太いのですが、当時のレンズらしいと言えるレベルであり、オートフォーカス化による負荷の影響もあったのでしょう。

像面湾曲

像面湾曲は、かなり綺麗に補正されており言うことは無さそうです。

歪曲収差

歪曲収差は、望遠レンズにありがちなわずかにプラス側へ倒れる糸巻き型の形状を示していますが、一般的な撮影で気になるような大きさではありません。

倍率色収差

倍率色収差は現代的なレンズに比較すれば大きいものの、g線(青)とC線(赤)を重ねて嫌味な赤を軽減させるようにしています。

F線とd線を重ねると解像度が最も大きくなる、これは基本的な設計テクニックですね。

横収差

横収差として見てみましょう。

タンジェンシャル方向(左列)のコマ収差(非対称)は全体に大き目に残りますが、ハロ(傾き)は少なく、像面湾曲が少なくフラットな写りであることがわかります。

コマ収差は絞りを暗くすると減少する収差であるため小絞りで解像度がグッと改善することが見込まれます。

サジタル方向(右列)のサジタルコマフレアはF2.8の大口径のわりに小さく収められており、画面の周辺まで美しいボケ味が期待できますね。

レンズレビュー激推し、カメラバッグ

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、最初にスポットダイアグラムから見てみましょう。

色収差やコマ収差の大きさから予見した通り、標準スケールでも少々スポットサイズは大き目です。

画面の周辺の像高18mmを超えるとサジタルコマフレアの影響が少しあり、像がわずかにV字形状になります。

スポットスケール±0.1(詳細)

さらにスケールを変更し、拡大表示したスポットダイアグラムです。

この時代のレンズに適用するのは少々酷でしたね。

MTF

開放絞りF2.8

最後にMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

高いとは言えないMTFの山ですが、全体に位置がそろい、画面全域でピントのズレが無いことがわかります。

この時代の大口径レンズ特有の優しい写りを堪能することができる美しい特性ですね。

小絞りF4.0

FnoをF4まで絞り込んだ小絞りのMTFです。

画面の中央部(青)を見ると、グッと山の高さが改善し、開放Fnoの優しい写りと小絞りの高解像の写り、双方を楽しめるレンズですね。

現代的な超高性能レンズでは味わうことができません。

総評

世界初のオートフォーカス化を達成した大口径中望遠レンズの性能はいかがだったでしょうか。

通常、全群繰り出し方式の方が性能変動が少なく設計が簡単で、インナーフォーカスの方が難しいのですが、見事に問題を克服しオートフォーカス化を実現している様子に感動しますね。

さて、さらに大口径化し超高性能化されたSIGMA 135mm F1.8 Artと比較すると、さらなる発展の歴史がお楽しみいただけるかもしれません。

関連記事:SIGMA 135mm F1.8 Art

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

マップカメラ楽天市場店マウントアダプターを利用することで最新のミラーレス一眼カメラでも使用できます。

このレンズに最適なカメラをご紹介します。

作例・サンプルギャラリー

MINOLTA AF 135mm F2.8の作例集は準備中です。

製品仕様表

| 画角 | 18度 |

| レンズ構成 | 5群7枚 |

| 最小絞り | F32 |

| 最短撮影距離 | 1m |

| フィルタ径 | 55mm |

| 全長 | 83mm |

| 最大径 | 65.5mm |

| 重量 | 365g |

| 発売日 | 1985年 |