ソニー FE 135mm F1.8 GM (SEL135F18GM)の性能分析・レビュー記事です。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

作例写真は準備中です。

まさか、コダックのデジカメが爆売れする世界が来るなんて

レンズの概要

SONY FE 135mm F1.8 GMは、2019年に発売されたSONY Eマウント用の大口径中望遠レンズです。

SONYは、MINOLTAのAマウントシステムを継承する形で交換レンズ市場へ参入し、執筆現在(2022)ではミラーレスカメラ用のEマウントを中心とした事業展開を行っています。

元々、SONYもコンパクトデジカメやビデオなどの光学機器を発売していたところへ、MINOLTAが統合された結果、それぞれのブランドが継承されたので製品構成やグレード階層が少々複雑になっております。

Eマウント用の交換レンズ(FEレンズ)は、4つのグレードが存在します。

- ZEISS (ZA,Z)

- G Master (GM)

- G

- 無名

上位クラスのレンズは、SONYと昔から協業関係にあったドイツの名門光学メーカーZEISSの流れを継承するZAグレード系、そしてMINOLTAの系統であるGグレード系の2系統が存在します。

Gグレードとは、元来MINOLTAの上位レンズに与えられた称号で、近年では「G」をさらに上回る「G Matser」グレードを創設し、超高性能レンズにのみその名を与えているようです。

当記事では、超上位グレードと言える「G Master」の1本であるFE 135mm F1.8 GMを分析します。

まずは、MINOLTAからSONYへ続く焦点距離135mmの系譜を眺めてみましょう。

オートフォーカス化を実現した初の一眼レフシステムであるMINOLTA αシリーズ用の交換レンズ(Aマウント)から、現代のミラーレス用のEマウントまでを一覧にしました。

- Aマウント: MINOLTA AF 135mm F2.8(1985)

- Aマウント: MINOLTA STF 135mm F2.8(1999)

- Aマウント:Sonnar T* 135mm F1.8 ZA(2006)

- Eマウント: SONY FE 135mm F1.8 GM(2019)当記事

「す、少ない…」

かつては望遠レンズの花形であった135mmですが、一眼レフの発展と供にいつしか日陰の存在に…

しかしながら、近年はより大口径化の方向へ進化を遂げ復権の兆しもわずかに見えてきたようにも思います。

Aマウントからカウントしても13年ぶり、Eマウントとしては初の焦点距離135mmレンズはGMとしてどのような性能となったのか検証してみましょう。

私的回顧録

執筆現在は、2022年の初夏。

この初夏は「135mm祭り」と称して、135mmのレンズばかりを精力的に分析を行いました。

- OLYMPUS Zuiko 135mm F3.5(1972)

- MINOLTA AF 135mm F2.8(1985)

- NIKON Ai AF DC NIKKOR 135mm F2S(1991)

- MINOLTA STF 135mm F2.8 [T4.5] (1999)

- SONY FE 135mm F1.8 GM(2019)当記事

※(発売年)

一眼レフ黎明期には人気の絶頂にあった焦点距離135mmレンズですが、一眼レフの発展と供に人気は停滞…

そこで、ボケコントール機能やアポダイゼーション素子のなど特殊技術の導入で活性化するも、ついには完全に没落しました。

そんな歴史を追体験するようなレンズを選び記事にしてみました。

しかし、2010年代を過ぎるとSIGMA 135mm F1.8 Art(2017)や当記事のSONY FE 135mm F1.8 GMの登場により、新たな局面を迎えているのかもしれません。

そんな気配をほのかに感じ、世間では不人気と言われがちな焦点距離135mmの歴史の一部を掘り返してみたと言うわけです。

文献調査

メーカーの特許出願戦略は、ほんとうに各社特色があり、思いついたら片っ端から出願するメーカーもあれば、ほとんど出さないメーカーもあります。

SONYの場合は中間的な感じで、すべてのレンズでは特許を出していないようで、特許としての価値が高い物を厳選して出願しているのでしょうか…

当記事のレンズは、幸運にも設計値に近いとおぼしき文献がWO2019/187633として公開されておりました。

形状と性能のバランスから実施例2を製品化したと仮定し、設計データを以下に再現してみます。

関連記事:特許の原文を参照する方法

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

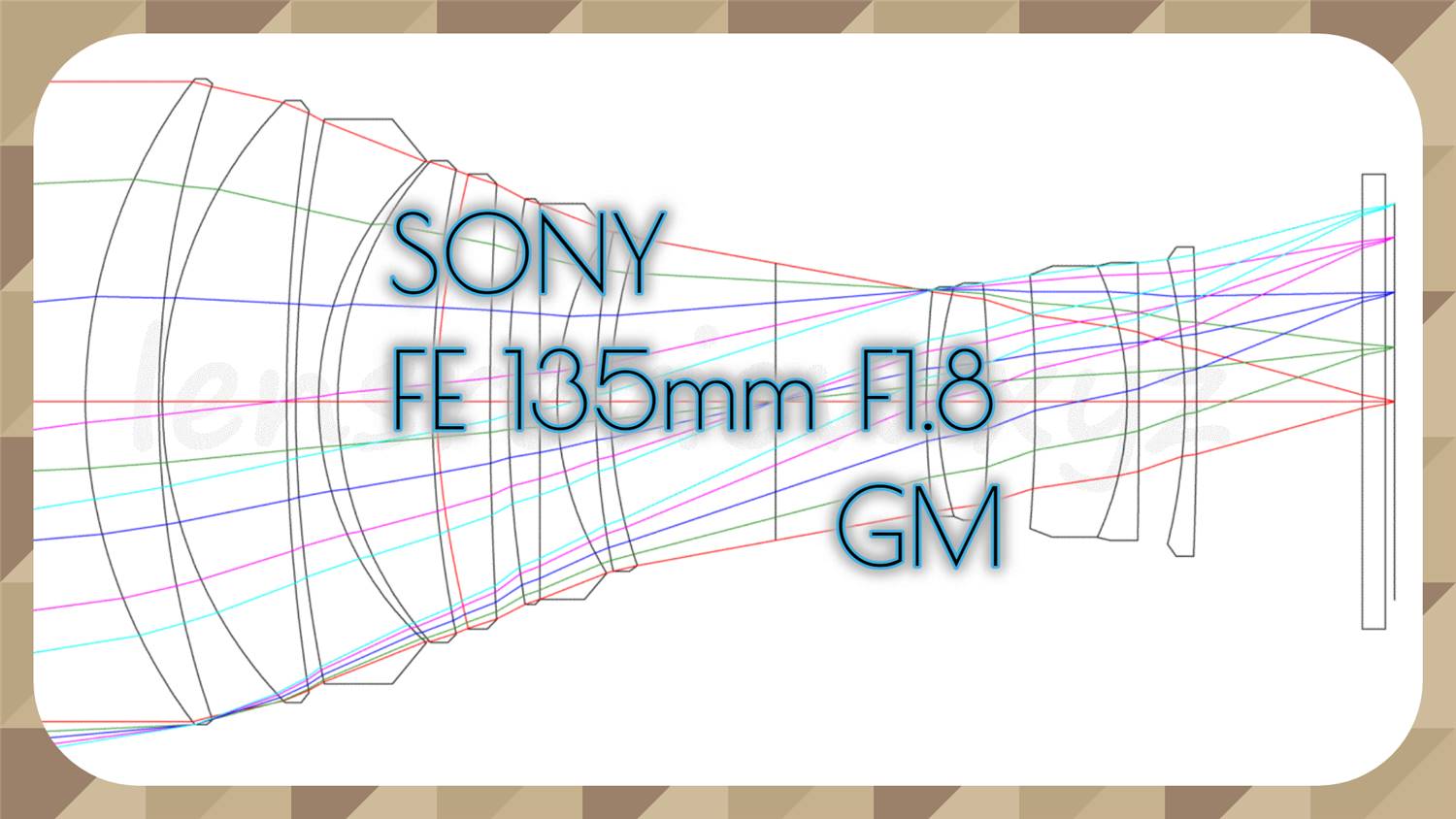

光路図

上図がSONY FE 135mm F1.8 GMの光路図になります。

10群13枚構成、色収差を補正するために第2レンズは極強い特殊低分散性を持つスーパーEDガラス、第4レンズは特殊低分散性を持つEDガラスそして、第5レンズは球面収差や像面湾曲の効果的な非球面レンズを配置しています。

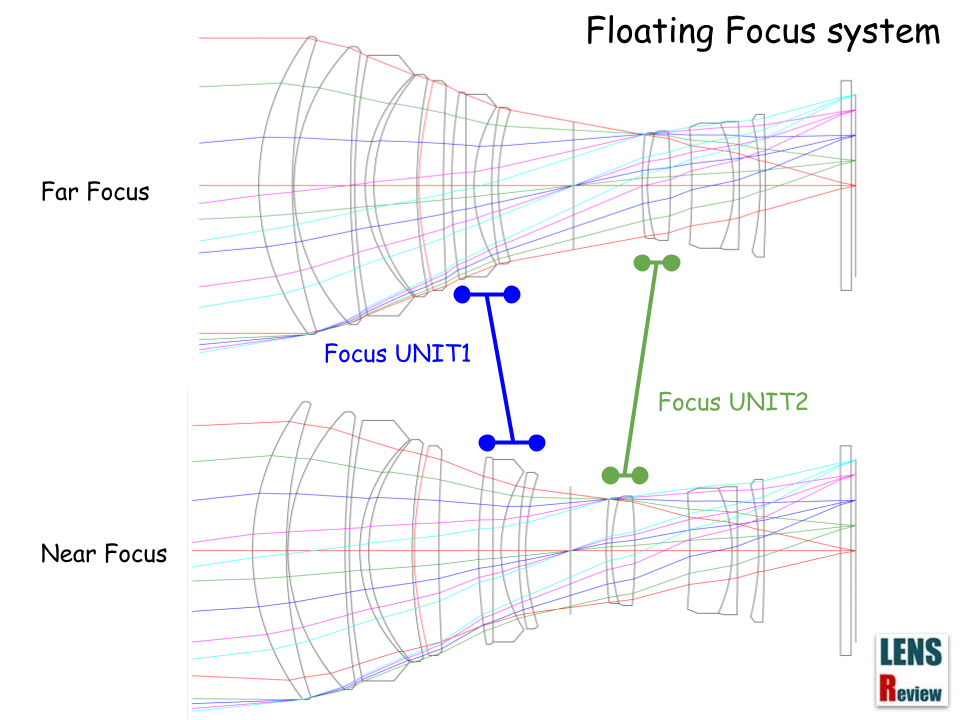

ピントを合わせるフォーカス機構は、2つのレンズユニットが独立して移動する「フローティングフォーカス」機構となっています。

FE 135mmのフローティングフォーカスについて下に図解しました。

上段の光路図は無限遠にピント合わせた状態です。極遠景のことで星の撮影をしているような状態です。

下段の光路図は至近距離で、カメラから0.7mの距離を撮影する状態です。

最も被写体寄り(左側)のレンズ群と、最も撮像素子寄り(右側)のレンズ群は常時固定で、絞りよりも被写体のフォーカスユニット1と撮像素子寄りのフォーカスユニット2がお互いに近づいてくるように移動します。

フローティングフォーカス機構を採用する理由は、2点が考えられます。

ひとつは高性能化で、複数のレンズ群を複雑に移動させることで至近距離撮影時の性能劣化を抑え、フォーカス全域で性能を上げることです。

ふたつめは高速化で、小さなレンズ群を移動させるほど高速化をしやすくなり、迅速なピント合わせが可能となるのです。

縦収差

球面収差 軸上色収差

球面収差から見てみましょう、これはもうただの直線ですね。「収差など無い」と言っても過言では無さそうです。

軸上色収差も同様に極小さくまとまっています。

「G Master」の称号は飾りではない、と言ったところしょうか。

像面湾曲

像面湾曲も「ありません」。無いものは説明できないので、なんとも辛い事です。

歪曲収差

歪曲収差は、わずかにプラス側に倒れ、撮影するといわゆる糸巻き形状になります。

ミラーレス専用の中望遠レンズSIGMA 85mm F1.4 DG DNもわざと糸巻き型に残すことで小型化と高解像化を実現しているようでしたので、同様の理屈が隠されているのかもしれませんね。

倍率色収差

倍率色収差は、ほんのわずかにg線(青)が補正残りとなりますが、基準のd線(黄色)とF線(水色)、C線(赤)が見事に重なっています。ここまで美しく重なる事例はあまり見たことが無いレベルです。

横収差

横収差として見てみましょう。

左列のタンジェンシャル方向は、ほとんど一直線です。

右列のサジタル方向は、画面周辺の像高18mmあたりでようやくわずかにズレがわかるレベルです。

レンズレビュー激推し、カメラバッグ

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、最初にスポットダイアグラムから見てみましょう。

中心列のピントの合った部分でのグラフは上から下までほとんど点で、どこが画面中心かわかりづらいほどのレベルです。

スポットスケール±0.1(詳細)

さらにスケールを変更し、拡大表示したスポットダイアグラムです。

拡大すると画面周辺の像高18mmあたりでスポットの丸さが崩れるためわかりますが、スポットのサイズ自体は小さく、画面中心とさほど差がありません。

MTF

開放絞りF1.8

最後にMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

画面中心(青線)はグラフの天井を突き破るかの如く高く、周辺部もわずかに中心に劣る程度でほとんど優劣の付けづらいレベルです。

山の位置もほぼ重なり、画面の中心から周辺までピントのズレが全くないことを示しています。

小絞りF4.0

FnoをF4まで絞り込んだ小絞りのMTFです。

ほとんどのグラフの山が天井を突く勢いですね。

総評

SONY FE 135mm F1.8 GMは、ほぼ理想的なレベルの収差補正により「少し大人気が無い」と言いたくなるほどの超高性能レンズであることが確認できました。

人気が低迷し、闇の時代を経た焦点距離135mmレンズですが、突然の超高性能化時代を迎え一体何処へ向かうのでしょうか?

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

こちらのレンズに最適なカメラをご紹介します。

作例・サンプルギャラリー

SONY FE 135mm F1.8 GMの作例集は準備中です。

製品仕様表

製品仕様一覧表 SONY FE 135mm F1.8 GM

| 画角 | 18度 |

| レンズ構成 | 10群13枚 |

| 最小絞り | F22 |

| 最短撮影距離 | 0.7m |

| フィルタ径 | 82mm |

| 全長 | 127mm |

| 最大径 | 89.5mm |

| 重量 | 950g |

| 発売日 | 2019年 4月19日 |