この記事では、シグマの一眼レフカメラ用の交換レンズである大口径標準レンズ 50mm F1.4 DG HSMの歴史と供に設計性能を徹底分析します。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

まさか、コダックのデジカメが爆売れする世界が来るなんて

レンズの概要

各社のマウントに対応した製品を販売する老舗レンズメーカーのひとつSIGMAは、2012年より「怒涛の超高性能Art」「超快速超望遠Sports」「小型万能なContemporary」と、わかりやすい3つのシリーズで製品を分類し構成しています。

その中でもArt(アート)シリーズは、超高性能を前提に金属部品を多用した高剛性、かつ端正なデザインの重厚長大なフラッグシップレンズです。

この記事で紹介する50mm F1.4 Artは大口径レンズでありながら極めて高い性能で、以降の各社フルサイズデジタル一眼レフレンズの方向性まで変えてしまった革新的レンズでした。

かつての標準レンズに採用された光学系のタイプは、ダブルガウス型が常識でした。

こちらは典型的なダブルガウス型のNIKKOR 50mm F1.8Dです。

ダブルガウス型は、少ないレンズ枚数で性能もほどほどに良く、Fnoを明るく大口径にしてもコンパクトで、各社ともに採用していました。

一方で、各社同じタイプだったので性能的な差も少なく、標準レンズはどれを買っても同じ「どんぐりの背比べ」そんな状態が長らく続いていました。

そんな膠着状態の中、超高性能標準レンズの先駆けであるSIGMA 50mm F1.4 Artが登場したのでした。

文献調査

さて特許文献を調べると現代の製品なので関連すると思われる特許が簡単に見つかりました。断面図の雰囲気から特開2019-117419の実施例2が製品に見た目で近いため設計値と仮定し、設計データを以下に再現してみます。

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容について簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

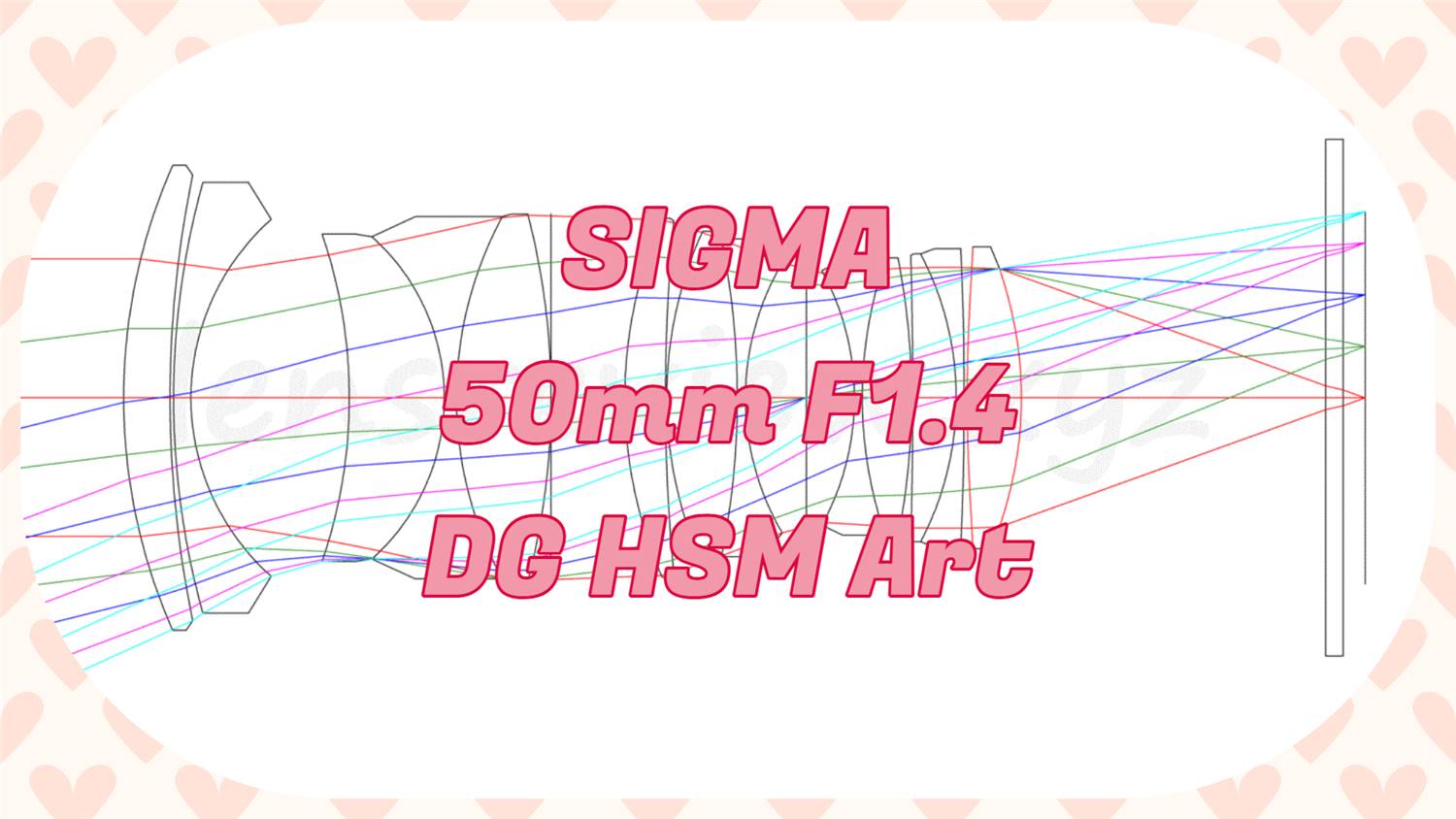

光路図

上図がSIGMA Art 50 F1.4の光路図です。

8群13枚、最も撮像素子に近い最終レンズに非球面を配置し球面収差と像面湾曲を同時に補正し、色収差を良好に補正するための特殊低分散材料も3枚配置する贅沢な仕様です。

一般的なダブルガウスはレンズ6枚で構成されてますが、こちらは2倍以上の13枚ものガラス枚数かつ非球面レンズも入っていますので、性能は3倍マシを期待したいところです。

基本的な構造を見てみると被写体側の5枚部分の前群がフォーカシング時固定の群で、残りの撮像素子側の後群でフォーカス動作を行う前後2群構成です。

ガウス的な構造の後群の前側にフロントコンバーターを付けたような見た目と表現すべきでしょうか?一般的なガウスタイプに比較すると独自色の強い構成です。

写真用レンズとしては最も有名なガウスタイプについては下記リンク先へ簡単にまとめてありますので参考にご覧ください。

関連記事:ダブルガウスレンズ

縦収差

球面収差 軸上色収差

画面中心の解像度、ボケ味の指標である球面収差は、解説する意味も無いほどに、略直線の特性図です。

一般的には球面収差形状をマイナス側に膨らませたフルコレクション型にすると小絞り時の像面変動とバランスを取りやすいのですが、このレンズはひたすらに収差を少なくし解像性能を上げることで小絞り時の変動にも耐えられるような設計指針なんでしょう。

画面の中心の色にじみを表す軸上色収差は、衝撃的に少ないですね…

像面湾曲

画面全域の平坦度の指標の像面湾曲は、非点隔差があるようです。

歪曲収差

元々ガウスタイプでは対称型配置のため画面全域の歪みの指標の歪曲収差は、略ゼロになります。このレンズはだいぶ対称性の崩れたレンズ構成のため収差が大きく悪化しそうな物ですがゼロレベルまで抑制されています。

倍率色収差

画面全域の色にじみの指標の倍率色収差も、十分に補正されています。一般的な50mmレンズで定番のダブルガウス型は対称配置と言う特殊な構造ゆえに倍率色収差が小さい特徴があります。

本レンズはダブルガウス型と離れた形としたために大変だったのでしょうが、ダブルガウス型に迫る収差補正を実現しています。

横収差

画面内の代表ポイントでの光線の収束具合の指標の横収差を見てみましょう。

サジタル方向のハロは、Fno1.4の仕様を考えれば極めて小さく抑えられています。

タンジェンシャル方向では、一般的なダブルガウス構成程度レンズに比較すれば遥かに上ですが、像高12mmぐらいからコマ収差が少しあり、MTFが低下しないか気になります。

レンズレビュー激推し、カメラバッグ

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(詳細)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、画面内の代表ポイントでの光線の実際の振る舞いを示すスポットダイアグラムから見てみましょう。

F1.4の仕様からすればキレイにまとまっています。サジタルフレアはガウスタイプに比べれば十分小さいですが、夜景や星を撮影するなら1段程度絞る方が良いでしょう。

スポットスケール±0.1(詳細)

さらにスケールを変更し、拡大表示したスポットダイアグラムです。

MTF

開放絞りF1.4

最後に、画面内の代表ポイントでの解像性能を点数化したMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

中心域は文句なく高く、像面変動も少ないようです。横収差で見えた通り像高12mmを超えるとコマ収差により頂点が低下してきますが、一般のガウスタイプに比較すればもう異次元のレベルで高性能です。

小絞りF4.0

FnoをF4まで絞り込んだ小絞りの状態でのMTFを確認しましょう。一般的には、絞り込むことで収差がカットされ解像度は改善します。

画面中心から周辺部の像高18mmあたりまではほとんど完璧と言えるMTFの山の高さになっています。

周辺部の山の高さが向上するのは横収差図で見るとわかるのですが、タンジェンシャル方向の像高12mmより高い所に残るコマ収差が絞りによりカットされるためです。

総評

ガウスタイプの光学系に比較すると周辺部まで驚くほど収差が補正されています。発売からしばらく経過し値段もこなれていますから高コスパレンズであることは誰もが認めるところでしょう。

もし知人に高性能な50mm F1.4が欲しいと相談され、重量に問題が無ければ、まず1本目に推薦するのはこの製品で間違いありません。

SIGMA 50 1.4以降、各社が高性能50mmを投入しいているのも面白いところですが、性能と引き換えに大型化の流れは止められないようで、むしろ初発のSIGMAが見慣れて小さく見える、なんとも恐ろしい時代となっています。

小型化と高性能を両立するような製品にも今後は期待したいところですね。

近代50mmレンズの性能比較の記事も作成しております。以下のリンク先も合わせてご参照ください。

関連記事:各社50mm F1.4の比較

この記事では、近い時代に発売されたSIGMA/NIKON/SONY3本を比較検証しています。

50mm F1.4の個別分析記事はこちらです。

関連記事:NIKON AI AF NIKKOR 50mm f/1.4D

関連記事:NIKON AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

関連記事:SONY Planar T* FE 50mm F1.4 ZA

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

マウントアダプターを利用することで最新のミラーレス一眼カメラでも使用できます。

このレンズに最適なカメラをご紹介します。

製品仕様表

SIGMA Art 50 1.4製品仕様一覧表(Lマウント用)

| 画角 | 46.8度 |

| レンズ構成 | 8群13枚 |

| 最小絞り | F16 |

| 最短撮影距離 | 0.40m |

| フィルタ径 | 77mm |

| 全長 | 123.9mm |

| 最大径 | 85.4mm |

| 重量 | 890g |