この記事では、ニコンの一眼レフカメラFマウントシステム用の交換レンズであるコンパクトな標準レンズAI AF 50mm F1.8Dの歴史と供に設計性能を徹底分析します。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

まさか、コダックのデジカメが爆売れする世界が来るなんて

レンズの概要

1959年に発売が開始されたニコン初の一眼レフカメラ「NIKON F」には専用の「Fマウントレンズ」が用意されました。

その後、NIKON Fシリーズは、激動の昭和から平成の終わる2018年まで一貫したマウント構造を維持しながら発展を続け、カメラと供に多くの銘レンズを発売し続けました。

さらに2018年以降は、ミラーレス一眼カメラとして進化したZマウントシステムへ移行し、新たな発展を続けています。

これまでに半世紀以上続くFマウント/Zマウントのレンズシリーズは、標準レンズである焦点距離50mm台のレンズも多数発売されました。

そこで、現在(2020年)でも入手可能なNIKONの標準レンズの分析をシリーズ化して行います。

現在、NIKONの標準レンズ(焦点距離50mm台)の製品は以下の製品が販売されています。

Fマウントレンズ

- AI AF NIKKOR 50mm F1.8D

- AF-S NIKKOR 50mm F1.8G

- AI AF NIKKOR 50mm F1.4D

- AF-S NIKKOR 50mm F1.4G

- AF-S NIKKOR 58mm F1.4G

- Ai NIKKOR 50mm F1.2S

※Ai 50mm /f1.2Sは在庫限り

Zマウントレンズ

その総数は実に8本と脅威的、しかもそれぞれに光学系は異なるようです。

なお、Zマウントレンズとも言われるNIKKOR Zは最新のミラーレス一眼カメラ用のレンズです。

Zマウントカメラは、例えば以下のような製品が発売されています。

Zマウントのカメラには、マウントアダプターを装着すると一眼レフ用のFマウントレンズなどを利用することも可能です。

逆にZレンズはミラーレス専用ですから、一眼レフのFマウントカメラには装着できませんのでご注意ください。

今回のレンズ

標準レンズシリーズの中で、当記事で分析を行うレンズはNIKON AI AF NIKKOR 50mm F1.8Dです。

この50mm F1.8Dは、一般に「撒き餌レンズ」などとも言われ、安さに惹かれてつい衝動買いすると、そこから暗く深いレンズ沼へ引きずり込まれてしまう恐ろしい呪いのような力を持つ製品です。

なおNIKONの公式ページでもこのレンズの開発の経緯がまとめられていますので合わせてお読みください。

関連記事:ニッコール千夜一夜物語 - 第六十夜

極簡単に要約しますと、この50mm F1.8Dの光学系は小型な一眼レフNikon EMと供に販売されたEシリーズと言われるニッコールレンズシリーズの光学系を流用しており、最初に発売されたのは1978年だそうです。

2013年ごろに製造が終了したようですから35年ほどに渡り生産された恐るべきレンズです。

文献調査

さて冒頭でも説明したニコンの公式ホームページに記載されている開発秘話のページになんと設計者のお名前がフルネームで記載されています。

執筆者の名前さえわかればこちらのモノ、一撃で検索を終える事ができました。特開昭54-104334から性能の良さそうな実施例1を設計値と仮定し、設計データを以下に再現してみます。

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容について簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

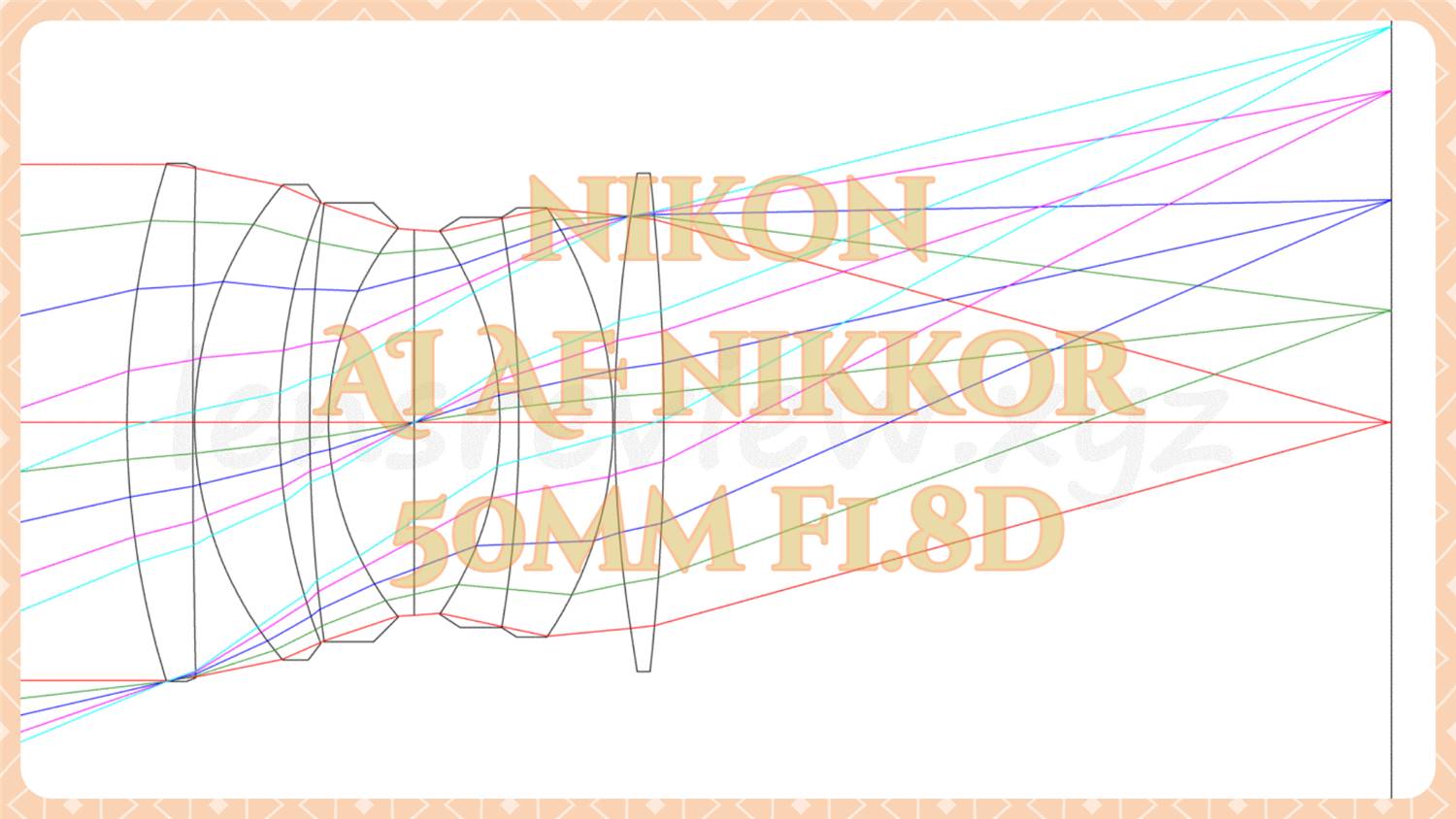

光路図

上図がNIKKOR 50 F1.8Dの光路図です。

レンズの構成は5群6枚、基本の6枚構成で被写体側の接合を分離した、変形ダブルガウスの典型的な構成です。

初期の完全対称のガウス型レンズでは一眼レフカメラのミラーを配置するためのスペース(バックフォーカス)を確保しつつ、コマ収差を抑えるのが困難でありました。

そこで、絞りよりも被写体側のレンズの貼り合わせはがした構成(前接合分離型)とすることでコマ収差改善を果たし、一眼レフカメラに対応するためのバックフォーカスを確保を可能としました。

1960年代までの標準レンズは焦点距離55mmなどぴたり50ではないレンズが多々ありますが、その理由とは焦点距離を少し伸ばすことでバックフォーカスを確保していたわけです。

一眼レフ用レンズとして焦点距離50mmを達成すると言うことは各社の悲願であったわけです。

紆余曲折、各社の研究開発の末にこの前接合分離型の構成を発見し、ようやく焦点距離50mmレンズが改めて一眼レフの標準の座に落ち着きました。

さらにこのレンズは一般の前接合分離型ガウスレンズに比較すると絞り前後の凹面のカーブが緩く薄型に設計されているのが特徴です。

もう一点、このレンズには設計値を見なければわからない特筆すべき点があります。

それはガラス材料がたったの2種しか使われていないのです。

この時代でも数十種のガラス材料が存在したはずで、Nikonほどの大企業なら1枚づつ異なる材料で設計し収差を抑えても許されたのではと思いますが…そこを耐え極めて少ない硝種で設計されているのです。

なんと禁欲的!ストイック!、ガラス材料が少なければ当然ながら材料調達も楽になり、値段も安くなり、ますます大量に製造しやすくなります。

要するに、安くしかも小型に設計されているこのレンズは、世に良いレンズを提供したいと願った設計者の慈愛に満ちたレンズであったわけです。

すでに本当の役割は終えたのかもしれないこのレンズをNIKONが頑なに製造を続ける理由が透けて見えます。

関連記事:一眼レフカメラのしくみ

縦収差

球面収差 軸上色収差

画面中心の解像度、ボケ味の指標である球面収差から見てみましょう。

単純構成のガウスタイプは球面収差がマイナス側に倒れるフルコレクション形状とすることで開放時と小絞り時のピント変動を抑制しています。

画面の中心の色にじみを表す軸上色収差は、ガウス型ではだいたいこの程度が限界となりますが、球面収差の先端部でF線とc線が重なる形状となっており、解像度と色収差抑制のための理想的なバランス点に補正しています。

像面湾曲

画面全域の平坦度の指標の像面湾曲も、マイナス側に残すことで開放と小絞り時の変動を抑制しています。ガウスタイプの場合、わざと残すところもテクニックになります。

歪曲収差

画面全域の歪みの指標の歪曲収差は、わずかに樽型になりますが、対称型のガウスタイプの特徴で絶対値的には小さな範囲です。

倍率色収差

画面全域の色にじみの指標の倍率色収差は、対称型レンズの特徴でほとんど発生しません。

横収差

タンジェンシャル方向、サジタル方向

画面内の代表ポイントでの光線の収束具合の指標の横収差として見てみましょう。

縦収差の項でわざと残している球面収差/像面湾曲は横収差を見ると意味を理解できます。

小枚数で大口径レンズを設計するとサジタル方向の横収差が甚大な量となりますがそのピント成分(ハロ)を打ち消すように縦収差を残すことで中心ピントと周辺ピントのバランスを取るのです。

小型化や材料の自由度を制限しているため低像高6mmあたりでのタンジェンシャル方向のコマ収差が若干多いですがコマ収差は絞れば改善するので開放でのみ現れる「味」ともなります。

レンズレビュー激推し、カメラバッグ

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、画面内の代表ポイントでの光線の実際の振る舞いを示すスポットダイアグラムから見てみましょう。

横収差で見た通りかなりスポットは大きくなりますが、これこそ堪能すべき味です。

横収差でサジタルの収差が大きい影響はスポットに現れます。周辺部の像高でスポットがV字になるので星などの撮影には注意が必要です。

スポットスケール±0.1(詳細)

さらにスケールを変更し、拡大表示したスポットダイアグラムです。

現代的な超高性能レンズ用の表示スケールであるため、いわゆるオールドレンズの域にあるこのレンズに適用するのは少々厳しいですね。

MTF

開放絞りF1.8

最後に、画面内の代表ポイントでの解像性能を点数化したMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

横収差図で見ると甚大な量の収差が発生しているにも関わらずMTFの山はそこそこに一致しておりピントバランスが取れていることがわかります。

小絞りF4.0

FnoをF4まで絞り込んだ小絞りの状態でのMTFを確認しましょう。一般的には、絞り込むことで収差がカットされ解像度は改善します。

像高12mmまでの中間部までは像面湾曲の影響でマイナス側にピントがずれるもののコマ収差が絞りでカットされる効果でMTFの山の高さが激しく改善し収差感は感じられなくなるでしょう。

総評

現代でも生産され続けるオールドレンズですが中身を見てみると、単純な6枚ガウスではなく、少ない自由度の中で薄型化と少硝種化を達成している正しい光学設計の象徴のようなレンズでした。

NIKONがこの製品を大事に30年以上生産する意味が良くわかり「感激とはこの事か」と、この歳で初めて感じた次第です。

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

マウントアダプタを利用することで最新のミラーレス一眼カメラでも使うことができます。

作例・サンプルギャラリー

NIKKOR 50 1.8Dの作例集となります。以下のサムネイル画像をクリックしますと拡大表示可能です。特に注釈の無い限り開放Fnoの写真です。

製品仕様表

製品仕様一覧表

| 画角 | 46度 |

| レンズ構成 | 5群6枚 |

| 最小絞り | F22 |

| 最短撮影距離 | 0.45m |

| フィルタ径 | 52mm |

| 全長 | 39mm |

| 最大径 | 63.5mm |

| 重量 | 155g |

| 発売日 | 1978年 |