この記事では、ニコンのミラーレス一眼Zマウントシステム用の交換レンズである標準レンズZ 50mm F1.2Sと、かつて栄華を誇った一眼レフカメラ用の銘玉50mm F1.2を比較することで、約40年に渡るニコンの光学技術の発展の歴史を分析します。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

それぞれ個別の分析記事については以下をご参照ください。

関連記事:Ai Nikkor 50mm F1.2

関連記事:Nikkor Z 50mm F1.2S

レンズの概要

2018年、ニコンはかつて栄華を極めたレンズ交換式一眼レフシステム「Fマウント」から、ミラーレス一眼の新システム「Zマウント」へ移行を開始しました。

ミラーレス一眼は、一眼レフカメラで課題となっていたミラーを廃止したことで、光学設計上の自由度が飛躍的に向上し、さらに高性能なレンズを提供できるようになりました。

関連記事:ミラーレス一眼のしくみ

その代表格であるミラーレス一眼Zマウントの標準レンズであるZ 50mm F1.2Sは、NIKONのF1.2レンズでは初めてのオートフォーカス化を達成しながら脅威の高性能レンズです。

関連記事:Nikkor Z 50mm F1.2S

さて、この記事では、1978年から受け継がれているNIKONの伝統的Fマウントレンズである50mm F1.2と、最新のZマウントレンズを直接的に比較することで、古典的Fマウントレンズの凄みを再確認しつつ、Zマウントの高性能さを知り、40年に渡る進化を振り返りたいと思います。

関連記事:Ai Nikkor 50mm F1.2

まずは、NIKON伝統の一眼レフカメラ用FマウントのAi Nikkor 50mm F1.2と、最新のミラーレス一眼システムZマウントのNikkor Z 50mm F1.2Sの比較の前に、改めてNIKONにおける超大口径F1.2の系譜を確認してみましょう。(発売年)

- NIKKOR-S Auto 55mm F1.2 (1965)5群7枚

- New Nikkor 55mm F1.2 (1975)5群7枚

- Ai Noct Nikkor 58mm F1.2 (1977) 6群7枚

- Ai Nikkor 50mm F1.2 (1978)6群7枚★当記事

- NIKKOR Z 50mm F1.2 S (2020)15群17枚★当記事

※光学系が流用されているものは除いています。

一眼レフ用のレンズは、光学ファインダーへ光を導くためのミラーを配置するため、レンズと撮像素子の距離であるバックフォーカスを広くあける必要がありますが、一眼レフの黎明期は焦点距離50mmレンズではバックフォーカスを長くあけることが困難でした。

今回の比較のAi Nikkor 50mm F1.2は、焦点距離がようやくピタリ50mmとなった初のF1.2仕様のレンズでした。

苦肉の策として、焦点距離を58mmや55mmに少し伸ばし、全体を大きくすることでバックフォーカスを確保したのです。

その後、研究開発が進み悲願達成、ついに50mm F1.2仕様が実現されました。

しかしこれ以降、実に40年に渡り50mm F1.2の新規開発は封印された状態となっていました。

封印されていた理由は、公式には語られていないと思いますが、推測するにFマウントはサイズが小さいため、50mm F1.2の大口径をオートフォーカス化することが構造的に難しかったのではないかと思われます。

特にミラー有一眼レフをレンズを外して前から覗くと、見た目にミラー周りがかなり混みあっていますし、小径マウントの影響も考えると物理的になんらかの課題があったのではないでしょうか?

そして時を経て、ミラーレス化されたZマウントの誕生と供に大願成就、新時代にふさわしい最上級のレンズとしてNikkor Z 50mm F1.2Sが新生されました。

【PR】ニコンの公式レンズ解説本が新しくなりました。

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

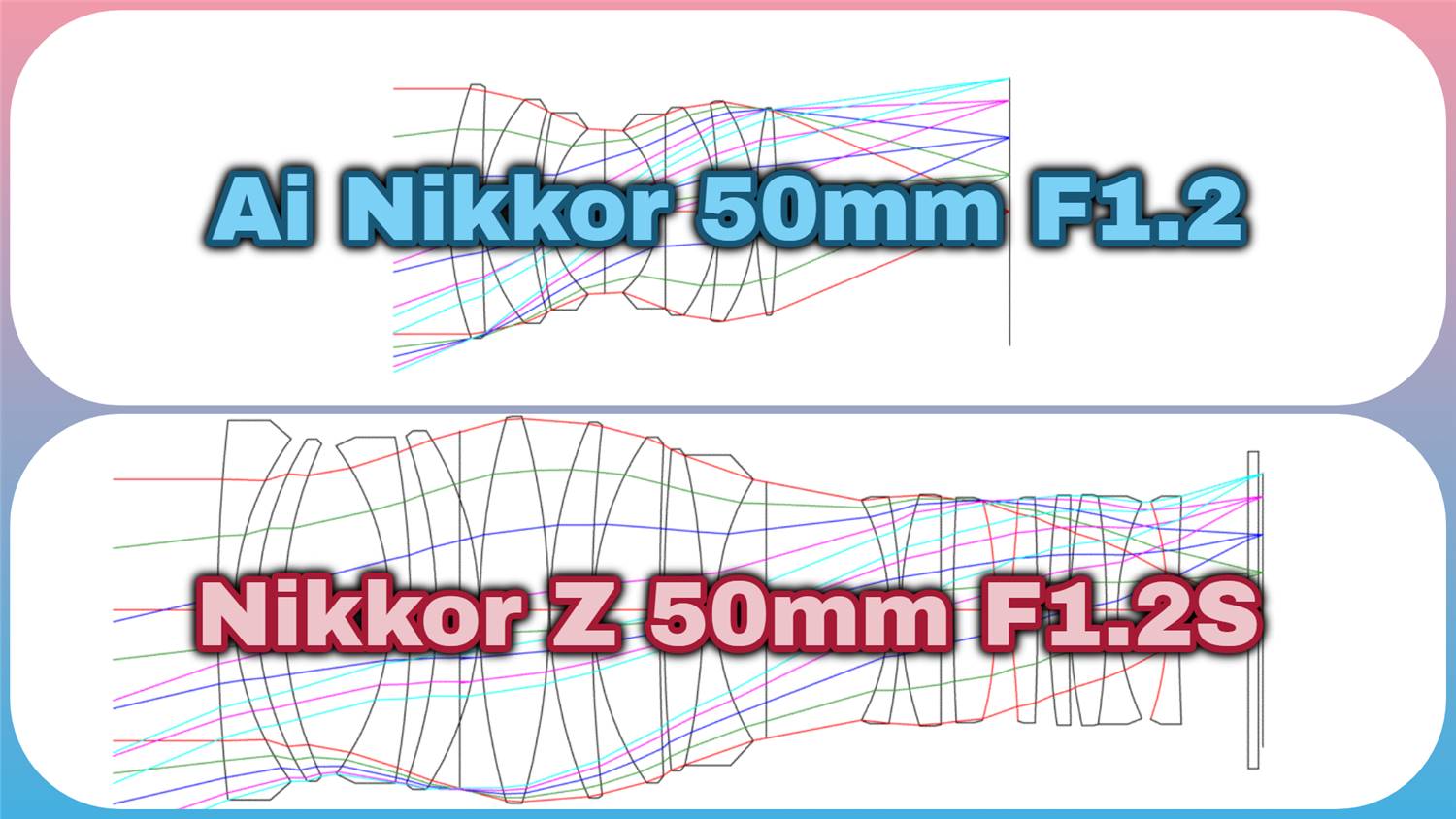

光路図

上図左は、Ai Nikkor 50mm F1.2の光路図で、以下青字F 50mmと記載します。

上図右は、Nikkor Z 50mm F1.2の光路図で、以下赤字Z 50mmと記載します。

双方とも同スケール比で描画しています。

この2本のレンズの発売時期には40年以上の期間の開きがありますから、実に半世紀の違いがあります。

この間はまさに激変の時代で、露出は無論のことピント合わせも自動になり、さらにはフィルムを装填して撮影していたのすらすでにだいぶ過去の話となり、カメラはすっかりデジタル化されました。

また、単に画像データを得るだけならば、スマートフォンなどの機器でも可能となり、瞬時に世界中の方々と共有することも可能です。

そして高性能を求める人類の欲望は、ついに50mmレンズにもこのような進化を促したわけです。

さて、改めてF 50mmを見ると対称型ダブルガウス型光学系という人類史に残る画期的なレンズタイプによりが驚異的に小さくまとまっていると捉えるべきか、あるいはZ 50mmが恐竜的な超絶進化を果たしたと見るか、評価は難しいところですね。

縦収差

左図はFマウント 50mm、右図はZマウント 50mm

球面収差 軸上色収差

球面収差から見てみましょう、F 50mmの特筆すべき点は小枚数構成の大口径レンズにもかかわらず、かなり素直な球面収差の形を実現し自然なボケ味を狙っている点です。

一方のZ 50mmは非球面レンズの活用で徹底的に収差を補正しています。

軸上色収差はF 50mmは若干ですがF線(水色)の補正不足が気になるものの、小枚数構成ながら適度に補正されており、対称型構成の良さを引き出しています。

像面湾曲

像面湾曲はF 50mmはさすがにグラフの上端側の画面周辺部ではタンジェンシャル方向(破線)とサジタル方向(実線)で大きく開くような特性となり、俗に言う「アスが大きい」状態です。

Z 50mmは言うまでもないレベルで補正されていますね。

歪曲収差

歪曲収差はF 50mmの方ではダブルガウスタイプにありがちな若干マイナス側に倒れる特性で、形状的には樽型になります。数値的には一般的な量です。

Z 50mmは、驚異的な補正で「ゼロ」にしています。標準レンズゆえに完璧でありたいとの願いがあったのでしょうか…

倍率色収差

左図はFマウント 50mm、右図はZマウント 50mm

倍率色収差はF 50mmは中間部のズレが少々大きいものの、Z 50mmの構成枚数の1/3ほどで構成されてますから健闘しているとも言えます。

球面収差や像面湾曲などの単色の収差は、レンズ枚数の増加や非球面レンズの採用により劇的に改善することが可能ですが、色収差は材料の自由度に限度があるため補正に限界があることもこの理由の一端です。

横収差

左図はFマウント 50mm、右図はZマウント 50mm

横収差として見てみましょう。

F 50mmとZ 50mmの差は歴然ですね。

F 50mmではタンジェンシャル方向のコマ収差(非対称)や、サジタル方向のコマフレアが、甚大な量発生している様子がうかがえます。

【高山仁の愛用品】写真データの保存に最適なSSD

スポットダイアグラム

左図はFマウント 50mm、右図はZマウント 50mm

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、最初にスポットダイアグラムから見てみましょう。

スポットダイアグラムではF 50mmは中央部の像高6mmぐらいからスポットの増大が見られ、中間部の像高12mmを超えるとサジタルコマフレアの影響でV字形状になっています。

Z 50mmでは「全域で略点」ですね…

スポットスケール±0.1(詳細)

さらに拡大した様子です。F 50mmでは拡大は酷でしたでしょうか。

Z 50mmが画面周辺部まで丸さを維持している点が驚異的です。

MTF

左図はFマウント 50mm、右図はZマウント 50mm

開放絞りF1.2

最後にMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

絞りが開放状態のMTFは、F 50mmは中心こそ健闘しているものの、Z 50mmの驚異的な性能に目が奪われますね。

小絞りF2.8

1段と少し絞り込んだF2.8ではF 50mmはグッと改善しますが、周辺部の像高18mmぐらいから外側があまり改善しません。

Z 50mmはすでにF2.8の状態で理論的な上限値に近い状態になってしまいます。

小絞りF4.0

さらに絞ったF4では、中間部の像高12mmぐらいまでの性能であれば、F 50mmとZ 50mmがかなり拮抗してきますが、F 50mmではさらに外側の像高はもう改善は無さそうです。

ダブルガウスタイプの素性の良さが光りますね。

Z 50mmは天井との意味でこれ以上の改善は無さそうです。

総評

小型軽量でクラシカルな描写と供に絞りによる画質の変化が楽しめるAi Nikkor 50mm F1.2、開放から異次元の高性能を実現するNikkor Z 50mm F1.2。

どちらか一つのみに選択することは、限りなく不可能に近い難題です。

さて、並べてみますと、半世紀の進化がよりずっしりとした重みで伝わってきたのではないでしょうか?

さらに次の半世紀の後に「カメラの概念」自体が残っているのでしょうか?それすら予測は困難ですね。

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

Fマウントのレンズもアダプターを利用することで最新のミラーレス一眼カメラで使用することができます。

このレンズに最適なカメラをご紹介します。

作例・サンプルギャラリー

Ai Nikkor 50mm F1.2とNikkor Z 50mm F1.2Sの作例集は各製品ページをご参照ください。

関連記事:Ai Nikkor 50mm F1.2

関連記事:Nikkor Z 50mm F1.2S

製品仕様表

製品仕様一覧表

| Ai Nikkor 50mm F1.2 | Nikkor Z 50mm F1.2 | |

| 画角 | 46度 | 47度 |

| レンズ構成 | 6群7枚 | 15群17枚 |

| 最小絞り | F16 | F16 |

| 最短撮影距離 | 0.5m | 0.45m |

| フィルタ径 | 52mm | 82mm |

| 全長 | 47.5mm | 150mm |

| 最大径 | 68.5mm | 89.5mm |

| 重量 | 360g | 1090 |

| 発売日 | 1982年 | 2020年12月11日 |