HD ペンタックス FA 35mm F2.0の性能分析・レビュー記事です。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

レンズの概要

HD PENTAX FA 35mm F2.0は、ペンタックスの小型な交換レンズで、オールドレンズ的な雰囲気を残しつつも、非球面レンズやHDコーティングなどの最新技術を搭載したレンズです。

まずは、PENTAXにおける35mm F2.0仕様レンズの系譜を確認してみましょう。

- Super Takumar 35mm F2 7群8枚

- SMC Takumar 35mm F2 7群8枚

- SMC PENTAX 35mm F2 7群8枚(1975)

- SMC PENTAX M 35mm F2 7群7枚(1977)

- SMC PENTAX A 35mm F2 7群7枚

- SMC PENTAX FA 35mm F2AL 5群6枚(2002)

- HD PENTAX FA 35mm F2 5群6枚(2019)

最も早く登場したのは(1) Super Takumar 35mm F2です。

このSuper Takumar 35mmの正確な発売年は不明でしたが、アサヒペンタックスS3(1961年発売)用の交換レンズとしてラインナップされていますから1960年代の発売のようです。

執筆現在が2022年ですからSuper Takumarの発売からすでに60年を超えているようですね。

1960年代のSuper Takumar以降しばらくは、7群8枚構成のレンズが採用され続けたようです。

1977年には(4) M 35mm F2から7群7枚の新構成に変更となっています。

その後、長らく20世紀末まで7群7枚の時代が続きました。

そして、一眼レフカメラのデジタル化時代のほんの少し前、2002年に5群6枚構成となって復活したのが6項目 FA 35mm F2ALで、さらに同じレンズにHDコーティングを追加したのが当記事で紹介する7項目 HD PENTAX FA 35mm F2 5群6枚です。

私的回顧録

伝統的にPENTAXは、レンズのコーティングに力を入れていることが知られています。

ここで少しコーティングの基礎をご紹介しましょう。

まず、レンズのコーティングには複数の目的があります。

第1には、レンズ面の反射による光の損失を低減し、撮像素子へ到達する光の量を増やす「減光改善」。

第2には、レンズ面反射によるフレアーやゴーストを抑える「迷光改善」。

第3には、レンズの固有の色調を補正する「色調改善」。

主にこのような3つの効果を狙っています。

ところで、このコーティングとはどのような加工なのかご存じでしょうか?

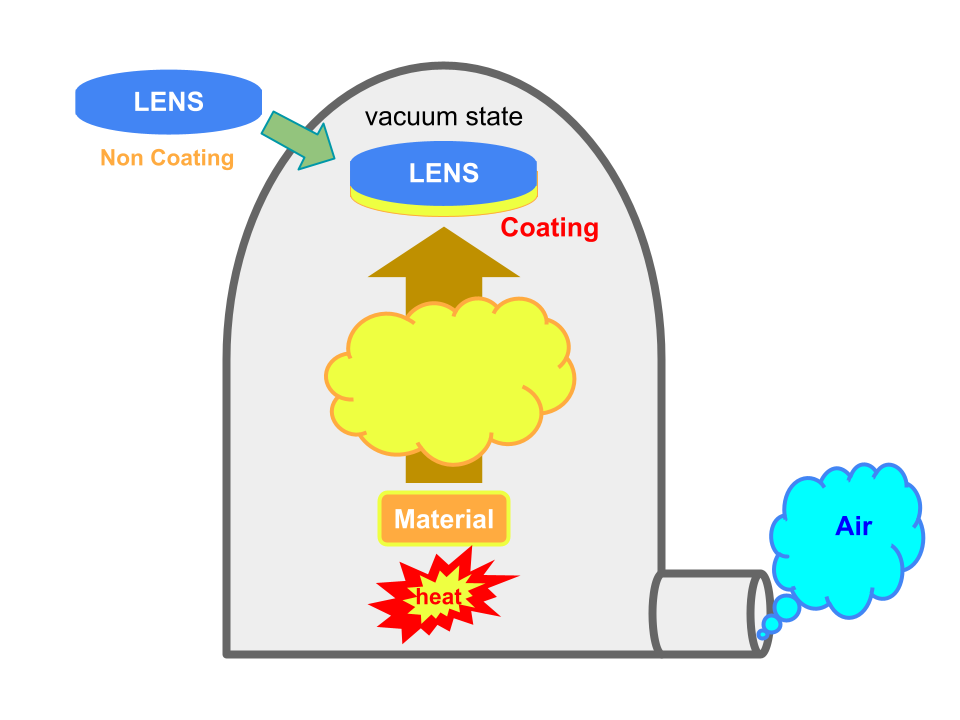

一般的なレンズのコーティングは「真空蒸着法」で加工されます。

簡単に「真空蒸着法」についてどんなものか紹介しましょう。

真空蒸着法とは、空気を吸い出し真空にした炉の中で、コーティング材料を加熱蒸発させレンズの表面に付着させます。

表面に付着させる物質の厚みをナノメール単位でコントロールすると、特定の光の波長(色)だけを良く透過させる現象が発生しますが、これがレンズコーティングの基礎的な技術理論になります。

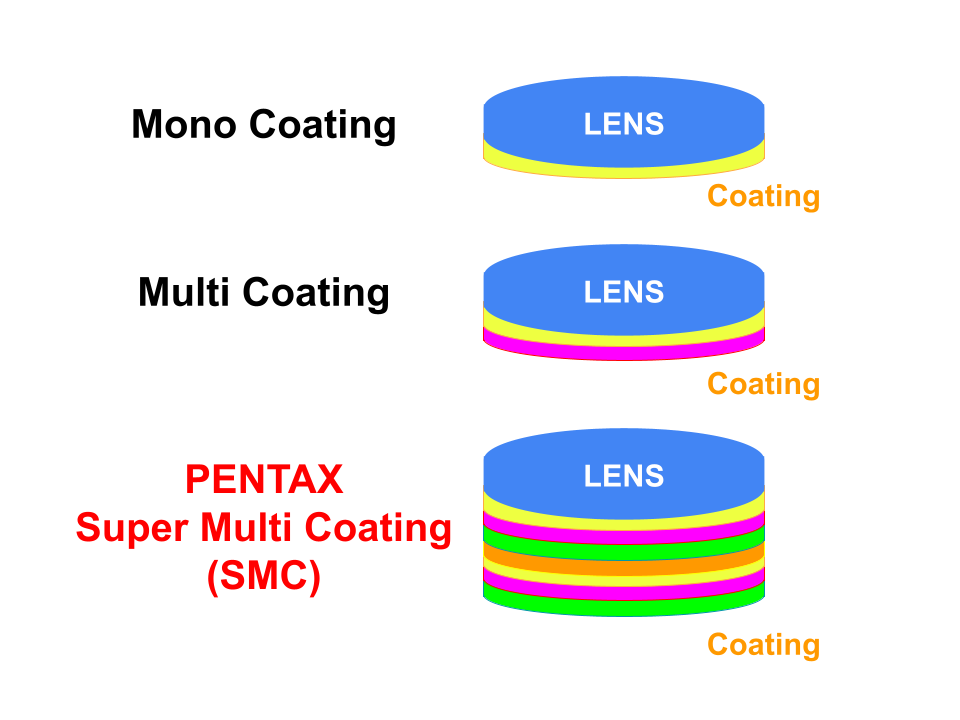

1950年代ごろまでは、レンズのコーティングは1種類(1層)のコーティングが施されているものが一般的でした。

1960年代ごろになりますと、異なる種類の材料を2層にコーティングすることで、より減光と色調を改善する方法が開発されます。

1層をモノコート(単層)、2層以上ならマルチコート(多層)と呼びます。

そして1970年に当時のPENTAXを開発していた旭光学工業(現リコーイメージング)が、唐突に7層からなる驚異的な超高性能コーティングを開発し、製品へ搭載を始めます。

一挙に7層化とはどう言う飛び越え方なんでしょうか… 空気を吸い出しているだけに空気が読めない

この7層ものコーティングを行う技術はスーパーマルチコート(超多層)と名付けられ、PENTAXレンズの名称に多くあるSMC(Super Multi Coating)の由来ともなっています。

さらに近年になり採用の進むHD(High Definition)コーティングは、より一層の高性能化と製造上のばらつきの抑制も両立した9層構造のコーティング技術だそうです。

では、その最新のHDコーティングの施されたHD PENTAX FA 35mm F2の性能分析を行いましょう。

文献調査

特開2000-235145には35mm F2.0仕様のレンズ実施例が複数記載されていますが、形状を見ると実施例1と2は複合型非球面レンズを採用しており接合レンズ数がホームページの情報より1組多いようです。

実施例3と4はガラスモールディング型の非球面レンズのようで、レンズ枚数や接合数といった構成情報がホームページと一致します。

レンズの構成数が近い実施例4を製品化したと仮定し、設計データを以下に再現してみます。

関連記事:特許の原文を参照する方法

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

光路図

上図がHD PENTAX FA 35mm F2.0の光路図になります。

5群6枚構成、最も撮像素子に近い第6レンズに球面収差や像面湾曲の補正に効果的な非球面レンズを採用しています。

35mm F2.0のレンズは、古くから各社より発売されていますが、時代ごとにかなり特色の異なるレンズです。

当ブログで過去に分析した1970年代の製品であるOLYMPUS Zuiko 35mm F2.0は、第1レンズが凸レンズで全体にガラスの詰まった見た目をしています。

続いて、1980年代のNIKON NIKKOR 35mm F2.0Dでは第1レンズは凹レンズとなり、レンズ枚数も減りスッキリとした見た目になっています。

さて、2000年代に設計された当記事のPENTAX 35mm F2.0は、Nikonに近い構成をベースとした優し気な趣ですが、非球面レンズを採用し格段の進化を遂げているようです。

シンプルな構成のレンズでも時代ごとに設計のトレンドの変遷があり奥が深いものですね。

関連記事:NIKON NIKKOR 35mm F2.0D

関連記事:OLYMPUS Zuiko 35mm F2.0

さて非球面レンズ採用の効果のほどはいかなるものか、収差量を確認してみましょう。

縦収差

球面収差 軸上色収差

球面収差から見てみましょう、わずか7枚で設計されていることが信じ難いレベルで補正されています。

ひと世代ほど古いNIKKOR 35mm F2.0Dに比較すると1/3程度の収差量となっているでしょうか。

非球面レンズの効果を最大限に引き出しているようです。

軸上色収差は、巧みに補正されているものの、6枚構成の苦しさで若干の補正残りがあります。

非球面レンズは色収差の補正には直接的な効果はありませんから、極端な改善は望むことができません。

像面湾曲

像面湾曲は、画面隅の像高21mmあたりでのズレは残るものの、中間部の像高ではNIKKOR 35mm F2Dの半分ほどになっているでしょうか。

歪曲収差

歪曲収差は、画面隅の像高21mmあたりでも2%ほどですから十分な補正がなされています。

倍率色収差

倍率色収差は、6枚構成の苦しさで若干の補正残りがありますが、g線(青)を適度に飛ばしつつ、f線(水色)とC線(赤)を最小に合わせる形状にまとめてあり、色収差が残る中で最もバランス良いタイプのまとめかたになっています。

横収差

横収差として見てみましょう。

F2.0の明るめな仕様の割にタンジェンシャル方向のコマ収差はあまり目立ちません。

非球面レンズによる巧みな補正の賜物でしょう。

サジタル方向の画面周辺の像高18mmあたりではサジタルコマフレアがそこそこに残ります。

星などを撮影するとV字になりやすいので、1段程度絞るなどの注意が必要です。

おススメの記事:レンズのプロが教えるクリーニング方法

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、最初にスポットダイアグラムから見てみましょう。

標準スケールでは十分小さくスポットがまとまっているものの、画面周辺の像高18mmからはサジタルコマフレアの影響でスポットがV字なっています。

Fnoの明るいレンズの宿命ですが、こちらは1段程度絞ると目立たなくなります。

スポットスケール±0.1(詳細)

拡大スケールで見ると、中心から青いスポットが大きいことがわかります。

7枚構成と少ない枚数のために色収差の補正が苦しいことが表れています。

MTF

開放絞りF2.0

最後にMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

画面中心(青線)から画面中間の像高12mm(黄線)まではなかり高いMTFで、わずか6枚のレンズ出る性能には見えませんね。

さすがに画面隅の像高21mm(赤線)は山の位置ずれが大きく、像面湾曲の特性が影響しています。

小絞りF4.0

F4まで絞ると全体に山が向上しますが、像面湾曲の影響で位置ズレは少々残るようです。

総評

F2.0という少々明るい仕様ですが、たった6枚のレンズに非球面レンズを追加することで劇的に性能を改善している様子が良くわかりました。

昭和の空気を感じるような優し気な構成でしたが、非球面レンズを導入し極限まで活かすことで、懐に忍ばせた鋭利なナイフのような切れ味を醸し出しています。

2000年代にあえてこのレンズを設計し、販売した意図が透けて見えましたね。

だいぶ仕様や存在意義は異なりますが、過去に分析したSIGMA 35mm F1.4 Artなどと比較するのも、また一興かもしれません。

調べてみました:レンズの借り放題サービスとは?

以上でこのレンズの分析を終わりますが、今回の分析結果が妥当であったのか?ご自身の手で実際に撮影し検証されてはいかがでしょうか?

それでは最後に、あなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

このレンズに最適なカメラをご紹介します。

作例・サンプルギャラリー

HD PENTAX FA 35mm F2.0 の作例集は準備中です。

超人気記事:レンズの保護フィルターは光学性能を低下させるのか?

製品仕様表

製品仕様一覧表 HD PENTAX FA 35mm F2.0

| 画角 | 63度 |

| レンズ構成 | 5群6枚 |

| 最小絞り | F22 |

| 最短撮影距離 | 0.3m |

| フィルタ径 | 49mm |

| 全長 | 44.5mm |

| 最大径 | 64mm |

| 重量 | 193g |

| 発売日 | 2002年8月8日※1,2019年2月22日※2 |

※1 光学設計されたFA35mmF2ALの発売日

※2 HDコーティングされたHD PENTAX 35mm F2の発売日