この記事では、オリンパス の一眼レフカメラ用交換レンズシリーズの大口径広角レンズ ズイコー 35mm F2.0の歴史と供に設計性能を徹底分析します。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

まさか、コダックのデジカメが爆売れする世界が来るなんて

レンズの概要

現代にもその名を残すOLYMPUS(現OMDS)の銘カメラと言えばOMシリーズですが、元は1970年代より始まるフィルム式一眼レフカメラがその源流です。

OLYMPUS初の35mmフイルムを採用したレンズ交換式一眼レフカメラ「OM-1」は1972年に発売され、当時の35mmフィルム一眼レフカメラの中で最小・最軽量で驚異的なサイズ感を実現したカメラでした。

OMシステムに合わせて準備されたのがOMマウント専用「Zuiko(ズイコー)」レンズ群で、基本のフィルタサイズがφ49かφ55とレンズも小型化されながら高画質化も達成し人気のシステムとなりました。

Zuikoレンズシリーズの特徴的な点のひとつは、FnoがF2.0と当時では大口径なレンズが多数発売されたことが挙げられます。

多くのレンズで「F2.0大口径」と「F2.8あるいはF3.5などの小口径」の2系列からレンズが選べるようになっていたのです。

F2.0仕様のレンズが用意された焦点距離は、21mm、24mm、28mm、35mm、85mm、90mm、100mm、180mm、250mmと、ほぼ隙間なく用意されています。

今回分析するZuiko 35mm F2 は、当時としては大口径な広角レンズになります。

Zuikoの小口径レンズは絶賛されていますが、一方で本レンズを含む大口径は「クセが強い」と評価されており、特に本レンズはその代表のような製品です。

一般的に焦点距離50mmのレンズは大口径でFnoが明るく、また価格も安うえ小型です。

一方の焦点距離35mmは、50mmの隣であることから「とても良いのだろう」と先入観や期待感を持たれてしまい、厳しい状況となるのが35mmの宿命でしょうか。

私が写真を始めた切っ掛けは親類から頂いたカメラからで、その後は自分でオートフォーカスの一眼レフカメラを購入し、あくまで普通のカメラ好きとして過ごしていました。

ところが、90年代に偶然OM-1と35mmF2.8を拾いこれを発端に深い沼へ誘われていったのでした。

いつしかわずかな財力が付き、この35mm F2.0も手にしたのですが、当時(今も?)まったく使いこなせていない大変難しいレンズです。

文献調査

この記事の初出時は直接関連する特許文献がわからず、かなり近い構成例を参照し記事にしておりました。

特に現在の日本の特許データは1975年ごろまでしか電子化されておらず、この時代のデータは存在するのか確認が難しい状態にあります。

海外のデータベースへアクセスすることで調査範囲を広げまして、ようやく文献を確認できました。

再調査の結果、US3844640Aが関連性の高い特許文献であることがわかり、実施例1が形態が類似することも判明しましたので、これが製品に類似すると予想し以下に再現してみます。

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容について簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

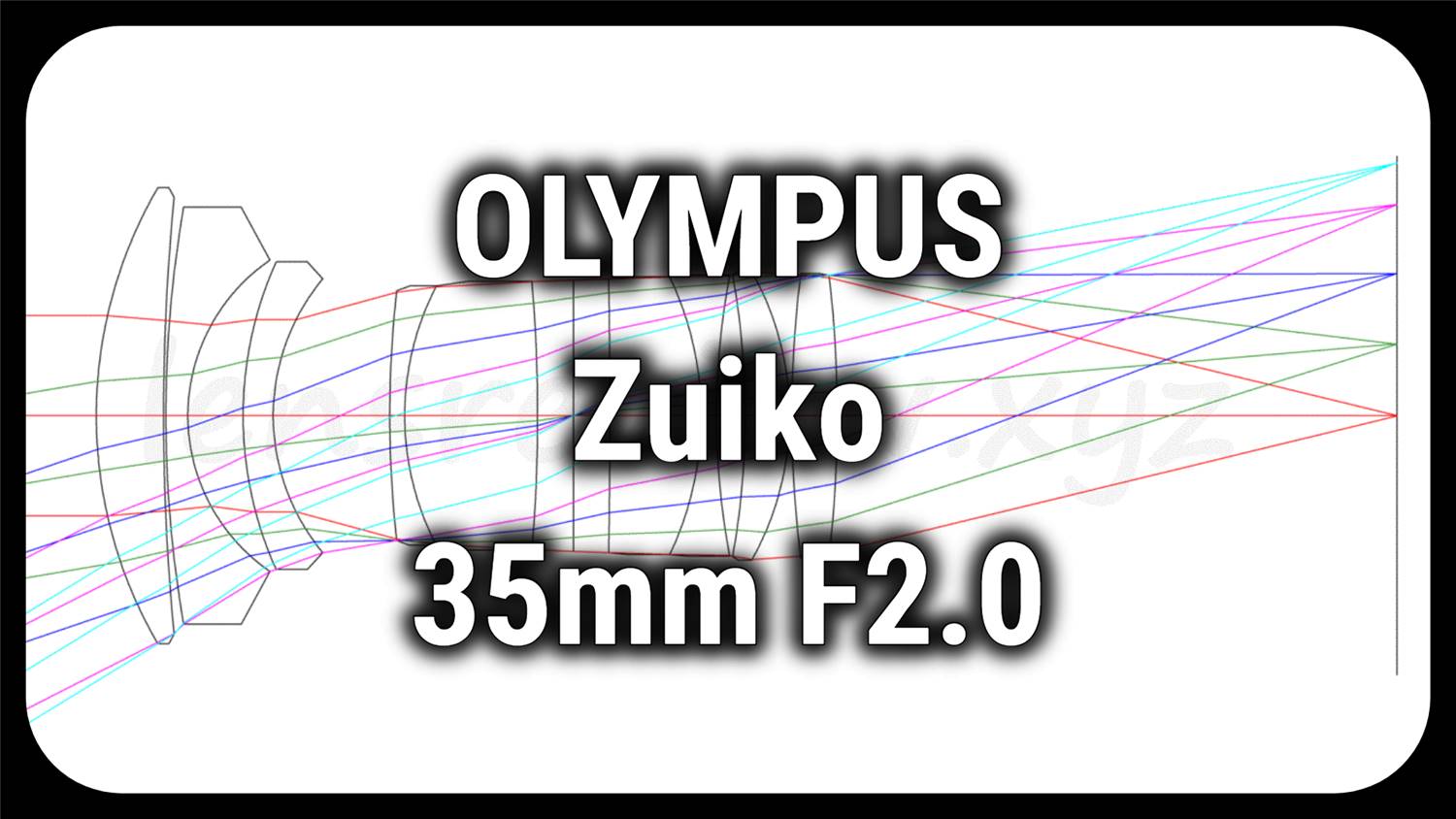

光路図

上図がzuiko 35 F2.0の光路図です。

レンズの構成は7群8枚。一眼レフカメラ用のレンズの基本構成はガウスタイプと言われますが、広角側のレンズになるとガウスの面影はほとんど感じられません。

一眼レフ用の広角レンズに採用される有名な構成は、レトロフォーカスと言い被写体側に凹レンズを配置する物が有名です。

しかしこのZuiko 35mm F2.0の第1レンズは、極強いパワーの凸レンズも有しています。

断面図を見るだけでも独特な世界観を広げています。

当時の35mmはFnoがF2.8が主流で、このレンズはFno2.0と一段明るい仕様です。

この明るさによる肥大化を抑制のため、強い凸レンズを被写体側に配置し、全長の短縮を狙ったのではないかと考えられます。

特にOMマウント用のZuikoレンズシリーズは、「小型カメラシステム」を売りにしていますから大口径レンズでも小型化を優先したのでしょう。

全体のレンズ枚数は多めですが、サイズダウンを重視したのか収差補正は苦しい状況のようです。

硝材も大口径特有の軸上色収差を抑制するような特殊低分散材料は採用していないため色収差もかなり苦しい状況のようです。

現代は収差が完璧に抑えられたレンズが手に入りますから、むしろ収差が大きい方が楽しみが増えますので期待に胸が膨らみます。

縦収差

球面収差 軸上色収差

画面中心の解像度、ボケ味の指標である球面収差は、フルコレクション型に補正されているとはいえその膨らみは50mm F1.2を超えるようでふわふわな写真が期待できます。

逆に言うと50mmがいかにガウスタイプの恩恵で容易に収差補正されているのか、存分に噛み締めることもできます。

画面の中心の色にじみを表す軸上色収差は、焦点距離に比例して小さくなる特性を持つので広角レンズほど小さくしやすいはずですが、このレンズは望遠レンズより多いぐらいの収差を残しているようです。

ただし、球面収差グラフの上端となる光線高さ10割部ではC線とF線が一致し、7割ぐらいの位置での各色の光線が重なるような特性としているので、少し絞れば色収差の改善は大きいでしょう。軸上色収差は残しながらも美しいまとめ方をしているようです。

像面湾曲

画面全域の平坦度の指標の像面湾曲は、球面収差の補正不足を補うために像面をアンダー側に大きく倒しています。収差を出すことで全体的なピントを一致させる基本的なテクニックです。ただし、この方法だとハロ・コマという横収差の収差成分が発生するのでMTFは全体に低めになります。

歪曲収差

画面全域の歪みの指標の歪曲収差は、若干の樽型ですが、絶対値的には小さいの範囲内で特に問題ありません

倍率色収差

画面全域の色にじみの指標の倍率色収差は、かなり大きく残っています。倍率色収差は絞り込むと目立ちやすくなりますが、開放からすでに目立ちそうです。

横収差

画面内の代表ポイントでの光線の収束具合の指標の横収差を見てみましょう。

Zuiko 50mm F1.2レベルにサジタル方向のフレアが大きく、タンジェンシャル方向の収差も大きいですがハロ・コマを出すことでピントバランスを保っているようです。

レンズレビュー激推し、カメラバッグ

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、画面内の代表ポイントでの光線の実際の振る舞いを示すスポットダイアグラムから見てみましょう。

横収差の通りで全体的にスポットサイズが大きいようです。

スポットスケール±0.1(詳細)

さらにスケールを変更し、拡大表示したスポットダイアグラムです。

現代的な超高解像度レンズ向けのスケールですからこのレンズへ適用するのは少々厳しいですね。

MTF

開放絞りF2.0

最後に、画面内の代表ポイントでの解像性能を点数化したMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

画面中央は山の高さがありますが、画面中間から周辺部はかなり低い特性です。山の位置は画面全体一致しておりズレは無いようです。

小絞りF4.0

FnoをF4まで絞り込んだ小絞りの状態でのMTFを確認しましょう。一般的には、絞り込むことで収差がカットされ解像度は改善します。

絞るとMTF値の高さは意外なほどに改善します。

この当時のレンズは開放Fnoでの性能は重視されておらず、絞った時に真価を発揮するように設計されています。

フィルムの時代は、ISO400程度の感度が一般的ですから、シャッタースピードを高速化するためになによりもFno明るくすることが要求され、開放Fnoでの描写性能は低くても許容されたわけです。

そして真剣に写真を撮影する際には必ず1段絞って使うことが「世の常識」とされていました。

総評

巷の噂通りのクセ玉です。実写してみますと解像しているのか、ピントを外したのか、手振れなのか、と悩むような不思議な写真が撮れていることが多々あります。特に背景のボケが収差が大きいゆえに独特なボケ方になりピントの合った位置が分かりづらくなる錯視的な効果を発するようです。しかし、現代的な高性能レンズばかり使っていると時折このZuiko 35 F2を使いたくもなるのですから、そこも不思議なところです。

レンズに味を求める方には是非使っていただきたい逸品です。

なお焦点距離の近い近代的レンズ設計の代表例として、SIGMA Art シリーズからSIGMA 35mm F1.4を分析しておりますので以下のリンク先を参考にご覧ください。

関連記事:SIGMA 35mm F1.4

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

マップカメラ楽天市場店もし、ミラーレスカメラをお持ちでしたらマウントアダプターを使用すれば再びZuiko 35mm F2で撮影が可能です。

こちらの商品はOM用ZuikoレンズをソニーのミラーレスカメラのEマウントへ取り付けるためのアダプターです。

OM用ZuikoレンズをニコンのミラーレスカメラのZマウントへ取り付けるアダプターもあります。

このレンズに最適なカメラをご紹介します。

作例・サンプルギャラリー

Zuiko 35 F2.0の作例集となります。特に注釈の無い限り開放Fnoの写真です。

製品仕様表

製品仕様一覧表 Olympus Zuiko 35mm F2.0

| 画角 | 63度 |

| レンズ構成 | 6群7枚 |

| 最小絞り | F16 |

| 最短撮影距離 | 0.3m |

| フィルタ径 | 49mm |

| 全長 | 33mm |

| 最大径 | 59mm |

| 重量 | 175g |