ミノルタ AF 35mm F1.4の性能分析・レビュー記事です。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

作例写真をお探しの方は、記事末尾にありますのでこのリンクで移動されると便利です。

レンズの概要

MINOLTA AF 35mm F1.4は、世界初の本格的オートフォーカス対応の一眼レフ用に開発された大口径広角レンズです。

この世界初の本格オートフォーカス一眼レフα-7000が発売されたのは1985年、そして当記事のAF 35mm F1.4が発売されたのはその2年後の1987年で、システム開発早期から準備されていた事がうかがえます。

驚くべき事に、このAF 35mm F1.4レンズは、MINOLTAがカメラ事業をSONYへ売却した以降も光学系の一部に改良を施されながら流用され「SONY SAL35mm F1.4G」として2021年(執筆現在)でも販売の続くロングセラー設計となっています。

さて、35mm F1.4仕様のレンズは、現代(2021年)では各社を代表する”顔”のような存在のレンズとされていますが、これは2000年代以降の話です。

一昔前は、35mm F1.4仕様のレンズは、多くのメーカーが販売するような仕様ではなく、どちらかと言えば特殊な仕様でありました。

2000年以前のフィルム時代の様子を振り返ると、NIKONではFマウント開始早期の1971年からマニュアルフォーカスの35mm F1.4仕様のレンズを発売しておりましたが、MINOLTAでは35mm F1.8が最も明るいFnoの製品でした。

その後いち早く、MINOLTAだけが35mm F1.4仕様でオートフォーカス対応を果たしますが、他の各社は10年以上も遅れ90年代末ごろからようやくオートフォーカス対応の製品を実現できるようになったのです。

私的回顧録

過去に分析したMINOLTA AF 28mm F2.0の記事でも少しご紹介しましたが、私がレンズ評価の鬼と崇める故西平英夫先生の著書「交換レンズ'94」版において当記事のレンズは以下のように評価されています。

開放から極めて安定した画質、周辺部まで均一性が高い、オートフォーカスレンズでもっとも大口径の広角レンズ

引用 CAPA責任編集 交換レンズ’94 西平英夫著

まさに最上級の賛辞が送られていると言っても良いでしょう。

しかしながら、SONYがこの光学系を流用し2006年に「SONY SAL35mm F1.4G」として再販売した際には海外の有名評価サイトから色収差が大きいなどと、かなり酷評されています。

MINOLTA版の発売時90年ごろの環境と、SONY版が発売の2006年では時代的に大きな乖離がありますから評価が異なるのは当然ではありますし、西平先生のコメントも「中心は35mm F2.0に及ばない」とも記載されており、当時オートフォーカスレンズ唯一のF1.4であることを尊重した評価内容であることも伺えます。

そこで、このMINOLTA AFレンズから始まる35mm F1.4の性能分析し、さらにSONYを始めとする各社の比較をすることで近代大口径レンズの潮流の再確認と言える分析結果が得られるはず、との目論見で今回からMINOLTAからSONYへと続く35mm F1.4レンズの分析記事を連続でお届けします。

それではまず最初に、MINOLTAからSONYへ続くレンズの系譜を振り返ってみます。

MINOLTAの一眼レフ用レンズにおける35mmの大口径はF1.8からスタートし、オートフォーカスシステム移行からF1.4の大口径レンズが登場します。

その後、SONYへ事業売却され2本のF1.4レンズが登場しましたが、これを発売年順に並べてみます。

- 1987 MINOLTA AF 35mm F1.4★当記事

- 2006 SONY SAL35mm F1.4G(MINOLTA流用)

- 2015 SONY Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA

- 2021 SONY 35mm F1.4 GM

細かくは①MINOLTAレンズには名称末尾GとNewの系3種が存在するようです。

この3種は一説によると設計の一部を変更したと噂されているそうですが、構成図を見る限りはどれも同じように見えます。

そこで、手元の文献やカタログ等の文言を確認すると、非球面レンズに違いがあることがわかります。

初期は研削非球面レンズ、G及びNewはガラスモールドレンズであると記載があります。

なお、MINOLTAでは研削非球面レンズを「創成式非球面」と呼んでいたようです。

この、研削非球面レンズとは、ろくろのような物でガラス回転させながら砥石を押し当て、ガラス表面を削り非球面レンズを加工するものです。

一方のガラスモールドとは、超高温の金型でガラスを高圧プレスし、レンズ形状に仕上げる加工でありプラモデルの部品加工の超高精度版とイメージしていただけると良いかと思います。

MINOLTA AF 35mm F1.4は孤高のロングセラーゆえに、長期生産の中で非球面レンズの加工法が変わりました。

この時、加工法により使用できるガラス材料や形状自由度が限定されるため、一部の設計をガラスモールド向けに変更したのではないかと推測されます。

その他にも、この時代に長期間製造されている製品にある課題として「鉛フリーガラスへの切替」があります。

2000年頃を境にガラス素材業界では鉛を含まない環境にやさしい材料(鉛フリー材)への切替を推進しました。

この影響で光学特性が変わってしまったり、廃盤となってしまうガラス材料が発生したため、設計値の一部を変更することでの対応を余儀なくされる製品が多々あったことでしょう。

こういった加工法の変更や材料の切替について普通はユーザー側へ詳細説明はされず「部分的改良を行った」としてあいまいに告知し、製造上の管理の都合上で型番(モデル名など)を変更することが多々あったことと推測されます。

このようなメーカー側の裏事情が雑誌の記事やインタビューなどで多少漏れ出して、噂か真実かよくわからない状態の記録(記憶)だけが残ってしまっているのでしょう。

当時はインターネットもあまり普及していませんから検証や確認が困難な時代です。

この”噂”は完全に間違いではないと思いますし、加工法や材料の変更と同時に性能も味付け程度の変更を行った可能性も十分にあります。

ただし、構成枚数が同じですから極端な違いは無いと見て、当ブログではMINOLTA AFからSONY SALまでは同一の物として扱います。

文献調査

特許文献を調査しますと初代レンズの発売時期に公開された特開昭63-61213がMINOLTA AF 35mm F1.4と形状や仕様が一致します。実施例の構成図を確認すると実施例2が製品の形状と酷似するためこれを製品化したと仮定し、設計データを以下に再現してみます。

関連記事:特許の原文を参照する方法

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

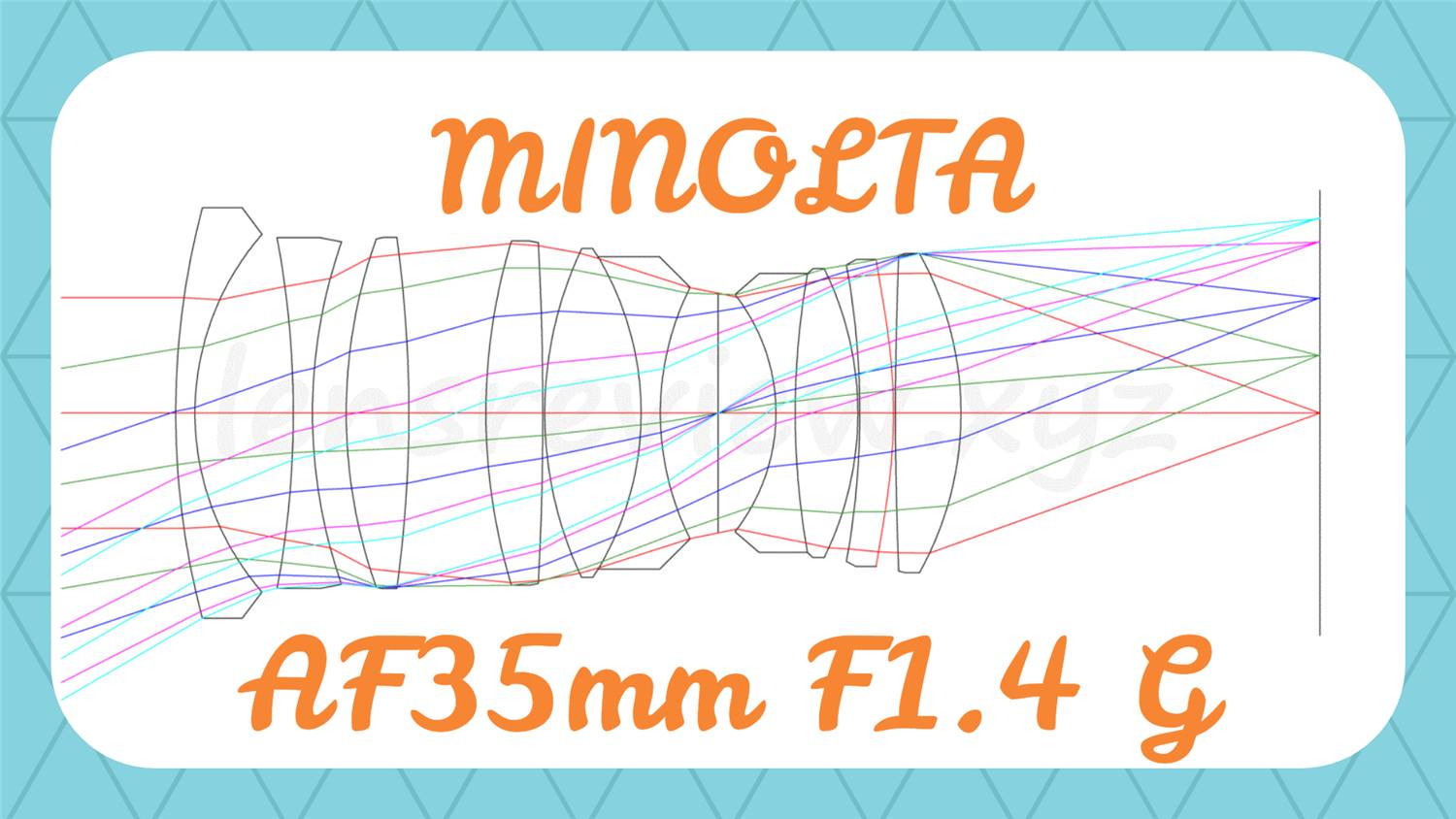

光路図

上図がMINOLTA AF 35mm F1.4の光路図になります。

8群10枚構成、第9レンズには非球面レンズが1枚採用されています。

全体の構成は、絞りを中心としたダブルガウスタイプ形状の後群と、被写体側の凹レンズ群を並べた前群で構成されたレトロフォーカスと言われる構成で、美しく教科書に載せたいレベルの構成を成しています。

後年、発売されたSIGMA 35mm F1.4 Artなどを見てもこの構成の流れを汲むことは明らかですね。

関連記事: SIGMA 35mm F1.4 DG HSM Art

ピント合わせを行うフォーカシングには「ダブルフローティング機構」が採用されています。

ダブルフローティング機構とは何かの前に、一般的なレンズのピント合わせ(フォーカシング)の方法について簡単に説明します。

マニュアルフォーカスの時代では多くのレンズが「全群繰出し方式」と言う、レンズ全体を被写体側へ移動させピントを合わせる方式でした。

この全群繰出し方式は、いくつかの課題があり代表として「近距離撮影での性能低下」「移動レンズが重い」などの問題があります。

そこでレンズ群を2つに分割し、2つのレンズ群を異なる量移動させるフローティングフォーカスと言う方式が生まれました。

さて、当記事のレンズで採用されているのは"ダブル"フローティング機構ですからさらに複雑です。

そこで図解して説明しましょう。

上図はダブルフローティング方式の模式図です。

当記事のMINOLTA AF 35mm F1.4の特許文献によれば、全体を上図のように3つのブロックに分割し、Aブロックはフォーカシング時には固定(FIX)、BブロックとCブロックがそれぞれ独立して移動してピントを合わせます。

このような複雑なフォーカス構造とすることで、性能の低下を防ぎながらAブロックを動かす必要が無くなるぶん高速なオートフォーカスを実現できるようになるわけです。

縦収差

球面収差 軸上色収差

球面収差から見てみましょう、オールドレンズ特有のマイナス側にふくらんだフルコレクション型のまとめ方です。開放Fnoではかなり味のあるやわらかな描写となるでしょう。

軸上色収差も相応に大きい値となっています。

色収差に効果的な特殊低分散材料は使われていないようですから仕方のない事でしょう。

過去に分析した似た事例としては、Zuiko 35mm F2.0が雰囲気的に近いでしょうか?

関連記事: OLYMPUS Zuiko 35mm F2.0

また、現代的な設計の代表例として、SIGMA Art 35mm F1.4をご覧いただくと現代レンズの発展の歴史を感じることができるでしょうか。

関連記事:SIGMA Art 35mm F1.4

像面湾曲

像面湾曲は画面周辺の像高18mmあたりまでは程よく補正されていますが、画面隅の像高21mmに向かって激しく変動しています。

歪曲収差

歪曲収差は広角レンズゆえにマイナス側に倒れる樽型収差ですが、絶対値的には優秀なレベルにまとまっています。

倍率色収差

倍率色収差も 画面周辺の像高18mmあたりまでは程よく補正されていますが、画面隅の像高21mmに向かってg線(青)が激しく変動しています。

しかしながら、視感度の低いg線(青)だけなので実用上は十分だろうと思います。

横収差

横収差として見てみましょう。

大口径だけあり、サジタル方向のコマフレアが甚大です。

【高山仁の愛用品】写真データの保存に最適なSSD

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、最初にスポットダイアグラムから見てみましょう。

スポット形状は径がだいぶ大きいものの形状は嫌味な形ではありませんから、柔らかな描写が楽しめそうです。

スポットスケール±0.1(詳細)

MTF

開放絞りF1.4

最後にMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

開放MTFはなかなかに低く、過去の分析の事例から類似例を探すとOLYMPUS Zuiko 50mm F1.2よりも山が少々低いぐらいでしょうか。

山の頂上の一致度という意味では、隅の像高20mmを除けば適度とは言えそうです。

小絞りF4.0

F4.0まで絞れば、十分な解像度は得られます。

総評

なかなかに大胆な性能で、各社が35mm F1.4に手を出さずにいた理由も透けて見えてきます。

理由は単純で、一眼レフは、レンズから撮像素子までの距離であるバックフォーカスを長くした光学設計をしなければならないため、広角レンズにはその無理が出てしまうからです。

しかも、F1.4の大口径ですからそもそもの設計に困難を極めるわけですね。

焦点距離35mmあたりからちょうどバックフォーカス確保が厳しくなってきますから、常に50mmよりも35mmが若干劣ってしまう原因がそこにあります。

さて、今後は、この世界初のオートフォーカス対応であるMINOLTA 35mm F1.4 レンズを起点に様々な同仕様レンズの性能を比較分析してみたいと思います。

当記事はMINOLTAから始まりSONYへ至る35mm F1.4レンズの歴史を総分析するシリーズの一部となっています。

関連記事は以下をご参照ください。

- 分析57 MINOLTA AF 35mm F1.4★当記事

- 分析58 SONY FE Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA

- 分析59 SONY FE 35mm F1.4 GM

- 分析60 比較MINOLTA AF35 F1.4 と SONY FE 35 F1.4 ZA

- 分析61 比較SONY FE 35 F1.4 ZA と SONY FE 35 F1.4 GM

その他、類似仕様のレンズ分析記事はこちらです。

関連記事:SIGMA Art 35mm F1.4 DG HSM

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

このレンズは、マウントアダプターを利用することで最新のミラーレス一眼カメラでも利用できます。

このレンズに最適なカメラをご紹介します。

作例・サンプルギャラリー

MINOLTA AF 35mm F1.4 の作例集です。

こちらは、さるなし様よりご提供いただいた作例です。

撮影者様の他の作品はこちらです。ブログ Twitter instagram

製品仕様表

製品仕様一覧表 MINOLTA AF 35mm F1.4

| 画角 | 44度 |

| レンズ構成 | 8群10枚 |

| 最小絞り | F16 |

| 最短撮影距離 | 0.3m |

| フィルタ径 | 55mm |

| 全長 | 76mm |

| 最大径 | 65.5mm |

| 重量 | 470g |

| 発売日 | 1987年 |