この記事では、シグマの一眼レフカメラ用の交換レンズである大口径広角レンズ 35mm F1.4 DG HSMの歴史と供に設計性能を徹底分析します。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

レンズの概要

各社のマウントに対応した製品を販売する老舗レンズメーカーのひとつSIGMAは、2012年より「怒涛の超高性能Art」「超快速超望遠Sports」「小型万能なContemporary」と、わかりやすい3つのシリーズで製品を分類し構成しています。

その中でもArt(アート)シリーズは、超高性能を前提に金属部品を多用した高剛性、かつ端正なデザインの重厚長大なフラッグシップレンズです。

本項で紹介するSIGMA Art 35mm F1.4 DG HSMは、このArtシリーズの第1弾として発売され、執筆現在(2020)でも販売され、すでに銘玉とも言える部類のレンズです。

さて、Artシリーズ第1弾として、なぜ35mmが選ばれたのでしょうか。

おそらく第1弾レンズを焦点距離を50mmにするか35mmかで、シグマ内でも大激論があった末なのだろうと推測します。

※注:勝手な推測です。

私が推測するに、このレンズが発売された頃の一般カメラユーザーとは、まだフルサイズには高額で手が出し難く、フォーサーズやAPS-Cサイズなどの中型サイズのセンサーのカメラを利用する層が一般的でした。

フルサイズの焦点距離35mmのレンズは、APSサイズのカメラに装着すると略50mm相当(=標準画角)で使えるため、当時の主流層であるAPS-Cユーザーにもうれしい焦点距離であったのです。

よって、APS/フルサイズのどちらでも標準的な画角で使えると言う理由から35mmの焦点距離が選ばれたのではないかと思います。

私自身もAPSサイズのカメラを使っていた時期にはAPS専用レンズは使った事がなく、よくフルサイズ用の35mmを付けていました。

フィルム時代のレンズを転用できたからと言う逆の理由でしたが…

標準レンズとは何ミリか?と言う激論が延々と続いていますが、デジタル一眼レフ黎明期の標準レンズは35mmであるというのが私の持論です。

なおこのレンズは、各社マウントに対応した専用モデルがありますが、一眼レフカメラ用のマウントの製品はマウントアダプターを利用することで、ミラーレス一眼カメラにも使用できます。

現在の視点でこの35mm F1.4 Artを改めて見ると、結果として「高性能で高コスパのレンズ=SIGMA Art単焦点」という図式が確立していますから、SIGMAの戦略としては成功なのでしょう。

一方で、これまでの良識を超えた大型の製品を登場させたことで、開発競争の内容が超高性能化の方向へ変化した一因となりました。

そして各社が、SIGMAのArt対抗と思わしきレンズを次から次へと登場させており、業界を活性化させたレンズとも言えそうです。

文献調査

さて特許文献を調べると現代の製品なので関連すると思われる特許が簡単に見つかりました。断面図の雰囲気から特開2014-48488実施例3が製品に見た目で近いため設計値と仮定し、設計データを以下に再現してみます。

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容について簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

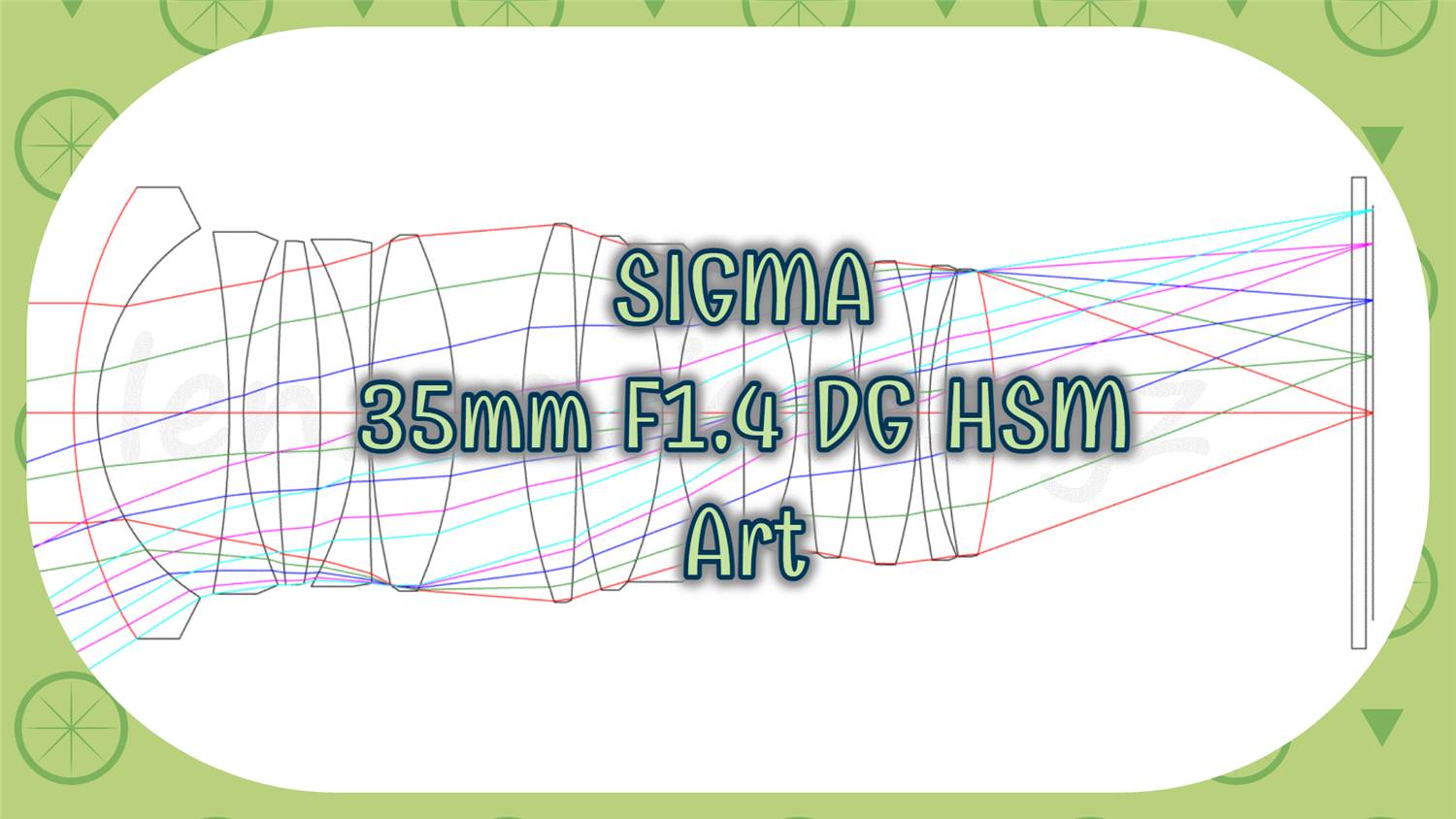

光路図

上図がSIGMA35mm F1.4 DG HSM Artの光路図です。

レンズの構成は11群13枚、非球面レンズは最も被写体側の先頭の第1レンズと撮像素子側の最終レンズに配置し、色収差を抑制するための特殊低分散材料を多数配置しています。

発売時点の記憶では、このSIGMA 35mm F1.4より以前の物と比較すると、だいぶ全長が長くなり、重くなったように感じます。

大口径のF1.4と明るく、外装も金属部品を多用していますから当然だったのでしょう。

現在では各社追随するように高性能大型レンズを発売しており、SIGMAも多種多様な大型レンズを続々と発売しているため、現在の視点でこのレンズを改めて見ると「F1.4にしては小振りなサイズ感」となっています。ほんとうに慣れとは恐ろしいものですね。

縦収差

球面収差 軸上色収差

画面中心の解像度、ボケ味の指標である球面収差は、解説する意味も無いほどに、略直線の特性図です。

では逆に収差の大きいレンズを他の分析データから挙げますとZuiko50mmレンズとかNIKKOR 50mm F1.4Dあたりとなります。

これらを参照されますと収差の少なさがおわかりいただけるかと思います。

画面の中心の色にじみを表す軸上色収差は、大口径レンズとは思えないレベルに収まっています。

どちらのレンズもSIGMA Artとは発売年が30年以上も開いてますから収差が大きいのも当然ではあります。

像面湾曲

画面全域の平坦度の指標の像面湾曲は、サジタル方向とタンジェンシャル方向での差である非点隔差は若干残りますが十分小さいと思います。

歪曲収差

画面全域の歪みの指標の歪曲収差は、ほぼゼロです。

倍率色収差

画面全域の色にじみの指標の倍率色収差も、十分に小さいようです。

横収差

タンジェンシャル方向、サジタル方向

画面内の代表ポイントでの光線の収束具合の指標の横収差を見てみましょう。

タンジェンシャル方向では中間像高12mmあたりで少々コマが残るのが気になります。

サジタルコマフレアはわずかに残りますが激減していますから星空撮影などでなければ実写で気になるレベルでは無いでしょう。

おススメの記事:レンズのプロが教えるクリーニング方法

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、画面内の代表ポイントでの光線の実際の振る舞いを示すスポットダイアグラムから見てみましょう。

Fno1.4という仕様を考慮すれば十分小さくまとめられています。

スポットスケール±0.1(詳細)

さらにスケールを変更し、拡大表示したスポットダイアグラムです。

拡大してようやく画面の周辺の像高18mmあたりからのスポットの横方向のちらばりであるサジタルコマフレアが少し気になります。

MTF

開放絞りF1.4

最後に、画面内の代表ポイントでの解像性能を点数化したMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

山は高く、周辺部の頂点一致度も高いです。絞って収差を補正する必要ないレベルです。

小絞りF4.0

FnoをF4まで絞り込んだ小絞りの状態でのMTFを確認しましょう。一般的には、絞り込むことで収差がカットされ解像度は改善します。

絞ると中心部はほぼ完全に収差が無くなるようです。周辺部で像面湾曲が変動するようですが、山は高くなっているので解像力が低下するような見た目にはならないでしょう。

総評

予想してはおりましたが、それを上回るほどに大変高性能にまとまっています。

収差図は略直線状でただひたすらに「ZERO」の世界を目指して設計された物だとわかります。

このレベルの性能になるとすでに人の目を大きく超えていますので、ただ開放で撮影するだけで美しい写真が撮影できます。

発売当初は重いレンズだと思っていたのですが、慣れとは恐ろしいもので、この後に続くArtレンズをシリーズを見ているうちに「小さく高性能にまとまっているな」と、最近とらえ方が変わってきました…本当に恐ろしい。

ミラーレス用にリニューアルされた最新の35mm F1.4 DG DNの分析記事や比較分析はこちらです。

関連記事:SIGMA 35mm F1.4 DG DN Art

関連記事:比較分析SIGMA 35mm F1.4 DG HSM vs DG DN

その他、類似仕様のレンズ分析記事はこちらです。

関連記事:SONY FE 35mm F1.4 GM

関連記事:SONY Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA

関連記事:MINOLTA AF 35mm F1.4

調べてみました:レンズの借り放題サービスとは?

以上でこのレンズの分析を終わりますが、今回の分析結果が妥当であったのか?ご自身の手で実際に撮影し検証されてはいかがでしょうか?

それでは最後に、あなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

マウントアダプターを利用することで最新のミラーレス一眼カメラでも使用できます。

このレンズに最適なカメラをご紹介します。

作例・サンプルギャラリー

SIGMA Art 35 1.4の作例集となります。以下のサムネイル画像をクリックしますと拡大表示可能です。

超人気記事:レンズの保護フィルターは光学性能を低下させるのか?

製品仕様表

製品仕様一覧表 SIGMA35mm F1.4 DG HSM Art (Lマウント用)

| 画角 | 63.4度 |

| レンズ構成 | 11群13枚 |

| 最小絞り | F16 |

| 最短撮影距離 | 0.30m |

| フィルタ径 | 67mm |

| 全長 | 118mm |

| 最大径 | 77mm |

| 重量 | 755g |

| 発売日 | 2012年11月30日 |