この記事では、オリンパス の一眼レフカメラ用交換レンズシリーズのコンパクトな広角レンズ ズイコー 21mm F3.5の歴史と供に設計性能を徹底分析します。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

まさか、コダックのデジカメが爆売れする世界が来るなんて

レンズの概要

現代にもその名を残すOLYMPUS(現OMDS)の銘カメラと言えばOMシリーズですが、元は1970年代より始まるフィルム式一眼レフカメラがその源流です。

OLYMPUS初の35mmフイルムを採用したレンズ交換式一眼レフカメラ「OM-1」は1972年に発売され、当時の35mmフィルム一眼レフカメラの中で最小・最軽量で驚異的なサイズ感を実現したカメラでした。

OMシステムに合わせて準備されたのがOMマウント専用「Zuiko(ズイコー)」レンズ群で、基本のフィルタサイズがφ49かφ55とレンズも小型化されながら高画質化も達成し人気のシステムとなりました。

Zuikoレンズシリーズは、FnoがF2.0と当時では大口径シリーズと、F2.8やF3.5とFnoは控えめながらも超小型で性能に定評のある小口径シリーズの二系統が準備されたことも大きな特徴のひとつです。

今回分析するレンズ Zuiko 21mm F3.5は、超広角側の小口径レンズです。

Zuikoの小口径レンズは各所で絶賛されておりこちらもその1本で、性能もさることながら現代ならパンケーキレンズと言われてもおかしくない小型化を達成しています。

一眼レフカメラ用のレンズは、広角レンズの性能が出しづらいと言う宿命があります。

広角レンズとは焦点距離が示す通り「短いレンズ」であるわけですが、一眼レフ用レンズはファインダーへ光を導くためのミラーと干渉を避けるため「長いバックフォーカス」を確保しなければならないという物理的な矛盾が存在します。

そのためライカに代表されるレンジファインダー機に比較すると長らく性能が低く、これを克服することが一眼レフ用レンズの進化の歩みだったとも言えます。

いわゆるライカ用レンズと言われるレンジファインダーカメラの広角レンズの性能が高いのは、簡単に言えばミラーが不要なのでバックフォーカスを短く設計できため構造的な矛盾が無く、設計自由度が高いためです。

よろしければこちらの「一眼レフカメラのしくみ」の記事もご覧ください。

このZuiko 21mmは、超広角側のレンズでは私の大好きな焦点距離です。

フィルム時代には50mmと21mmを装備するのがいつものパターンでした。

焦点距離が21mmになると、超広角の領域に入ります。このあたりから人間の眼の画角を超えた誇張された映像の世界となります。

かと言って、18mmや16mmのように異常に広い画界ではありませんから、不自然さは無く広く撮れるのが21mmの特徴でしょう。

なお、近い仕様のレンズでZuiko18mmF3.5も捨てがたい選択なのですが、こちらは第1レンズが張り出した形状のいわゆる「出目金」形で扱いに少々気を使うのが難点です。

文献調査

Zuiko21mmの調査のために特許文献を読み漁ると断面形状が酷似する特開昭54-34234が発見できました。

なお、今回分析する21mm以外にも24mmや18mmなども発見したのですが、印刷か保管品質の悪さからか実施例の数値が読めない物があり、計算が上手くできない物が多数あります。

40年以上前の紙保存の資料ですから諦めるしかないのでしょうか…

断片的な情報を元に再設計するという事もできますが時間がかかるので、Zuikoレンズシリーズの分析はこのレンズで一旦終了し、他のレンズの分析に取り掛かろうと思います。

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容について簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

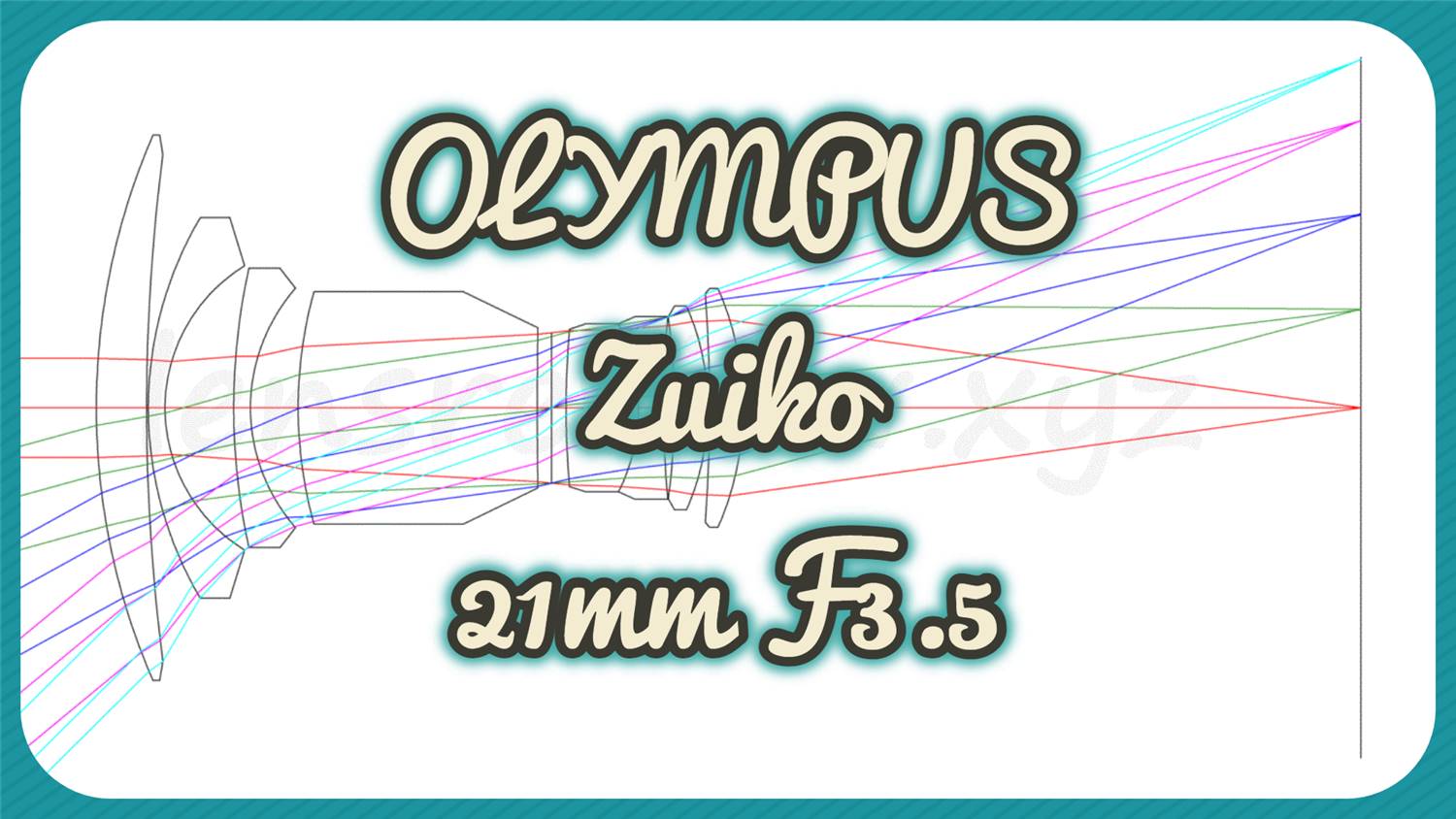

光路図

上図がzuiko 21 F3.5の光路図です。

7群8枚構成、非球面レンズは非採用です。被写体側のレンズが相対的に大きいいかにもな広角レンズの構成です。

超広角レンズながら第1レンズを凸レンズとしているのは像面湾曲と歪曲の低減のためで、非球面レンズを非採用の古い光学系で良くある構造です。

全体の構成は、対称型に近い並びのため性能には期待できそうです。

なお、超広角レンズは各社ともこのような構成を基本とし、どこに非球面レンズを配置するかという開発競争が繰り広げられていました。

簡単に言うと第1レンズのような前側の大径レンズを非球面レンズにすれば性能は劇的な改善が可能ですが、レンズ径と値段は比例するため販売価格が高騰します。

また非球面レンズは大き過ぎると加工自体が困難となりますから、値段と性能とその時代の技術のバランスが浮き出てくるわけです。

このZuiko 21mmは、非球面は採用しておりませんから球面レンズのみで地道に収差を補正した努力が結晶化した物であるはずです。

このようなレンズを分析しておき、また改めて近代的なレンズを見ることでレンズ設計の発展の歴史を味わうことができるでしょう。

縦収差

球面収差 軸上色収差

画面中心の解像度、ボケ味の指標である球面収差は良好に補正されていますが、画面の中心の色にじみを表す軸上色収差は小口径の割に大きめと言うところです。

赤側の軸上色収差こそ大きめですが、上端部分でd線等の各色と重なっているため開放側では目立ちづらい設計にしているようです。

像面湾曲

画面全域の平坦度の指標の像面湾曲は、グラフの上端にあたる画面の最周辺部では変動が大きく非点収差がかなりの量出ています。ただし、この時代の広角レンズとしてはバランスは良好な方でしょう。フィルム時代はフィルムとプリント用紙の縦横比が異なるためフィルムの全域がプリントされることはほとんどありません。そのため一般の人は最周辺部を見ることは無かったのです。

現代では撮影画面の隅までモニターで等倍鑑賞するのが当たり前なので厳しい時代になったわけです。

歪曲収差

画面全域の歪みの指標の歪曲収差は、十分に小さく、最大部でも2%ほどの樽型です。

超広角の範囲ですからもう少し残っていても良いのでは?と思いますがそのあたりはオリンパスのこだわりなんでしょう。

倍率色収差

画面全域の色にじみの指標の倍率色収差は、像高特性による変動は大きいものの広角でこの枚数やサイズ感を考えれば良くまとまっていると思います。上端の画面周辺部で青側の収差が大ではありますが像面湾曲と同様に当時の感覚では重視されない領域です。

横収差

画面内の代表ポイントでの光線の収束具合の指標の横収差を見てみましょう。

縦収差はこのクラスのレンズとしては良くまとまっていると思いますが横収差で見ると像高6mmから12mmでのタンジェンシャル方向のコマ収差成分が大きく、開放Fnoでの性能は厳しそうでひと絞りして利用するのが良さそうです。

レンズレビュー激推し、カメラバッグ

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、画面内の代表ポイントでの光線の実際の振る舞いを示すスポットダイアグラムから見てみましょう。

画面の周辺の像高18mmあたりまではかなり健闘していますね。小口径が絶賛される理由が見えてきます。

画面の隅の像高21mmともなると倍率色収差の影響でスポット像が赤と青でパッカリと割れています。

スポットスケール±0.1(詳細)

さらにスケールを変更し、拡大表示したスポットダイアグラムです。

MTF

開放絞りF3.5

最後に、画面内の代表ポイントでの解像性能を点数化したMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

青線で示される画面中心の特性は開放からかなりの高さです。球面収差が抑制されている効果でしょう。一方で像高12mmを超えると極端に暴れ出します。

横収差で見れるコマ収差成分の影響です。超広角なので写真的にはあまり気にならないはずです。

小絞りF5.6

FnoをF5.6まで絞り込んだ小絞りの状態でのMTFを確認しましょう。一般的には、絞り込むことで収差がカットされ解像度は改善します。

中間像高まではコマ成分の影響での低下のため一段絞ればしっかりと改善します。このあたりが絶賛される箇所なんでしょうか。

超広角レンズですから一段絞っても手振れはしづらいので使い勝手にも影響は少ないでしょう。

画面周辺部は像面湾曲で低下しているので改善しないものの平面を撮影しなければ実用上は問題無い範囲かと思います。

総評

この時代の一眼レフ用の超広角レンズだけあって周辺部の性能はかなりの収差を残しているものの、非球面レンズも使わずに実用性十分な性能にまとめてあり設計者のセンスの高さにうなります。

超広角レンズですからF8.0ぐらいに絞ってもさほど深度感は変わりませんので、少し絞って使えば超広角パンケーキレンズとしても扱えます。実際に作例作成時にやってみますとピントもパンフォーカス状態で合わせる必要がありませんし、画質は上等、気楽なお散歩撮影には最高でした。

現代のフルサイズデジタル一眼ならISO感度は上げ放題ですからFnoを暗くしても実用上は気になりませんから時代が変わって新しい使い方が見えた気がします。

なお焦点距離の近い近代的レンズ設計の代表例として、SIGMA Art シリーズからSIGMA 20mm F1.4を分析しておりますので以下のリンク先を参考にご覧ください。

関連記事:SIGMA 20mm F1.4

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

マップカメラ楽天市場店もし、ミラーレスカメラをお持ちでしたらマウントアダプターを使用すれば再びZuiko 100mm F2で撮影が可能です。

こちらの商品はOM用ZuikoレンズをソニーのミラーレスカメラのEマウントへ取り付けるためのアダプターです。

OM用ZuikoレンズをニコンのミラーレスカメラのZマウントへ取り付けるアダプターもあります。

このレンズに最適なカメラをご紹介します。

作例・サンプルギャラリー

Zuiko 21 F3.5の作例集となります。特に注釈の無い限り開放Fnoの写真となります。

製品仕様表

製品仕様一覧表

| 画角 | 92度 |

| レンズ構成 | 7群7枚 |

| 最小絞り | F16 |

| 最短撮影距離 | 0.2m |

| フィルタ径 | 49mm |

| 全長 | 31mm |

| 最大径 | 59mm |

| 重量 | 180g |