ニコン ニッコール-N Auto 24mm F2.8の性能分析・レビュー記事です。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

なお、作例写真は準備中です。

レンズの概要

NIKON Nikkor-N Auto 24mm F2.8は、NIKON Fマウント用のレンズシリーズ創成期のレンズです。

Fマウントシステムは、1959年に発売されたカメラの「NIKON F」から始まります。

当記事のNikkor-N 24mm F2.8は、少々間をおいて1967年に発売となりました。

まずは、NIKON Nikkorレンズシリーズにおける24mm F2.8の系譜を確認してみましょう。

レンズ構成により大きく分けると、「前期型」と言える7群9枚型(発売年)

- Nikkor N Auto 24mm F2.8 7群9枚(1967)当記事

- Nikkor NC Auto 24mm F2.8 7群9枚(1972)

- New Nikkor 24mm F2.8 7群9枚(1975)

※これらは同じ光学系をコーティングなどを変更しながら流用していると思われます。

そして、「後期型」と言える9群9枚型

- Ai Nikkor 24mm F2.8 9群9枚(1977)

- Ai Nikkor 24mm F2.8S 9群9枚(1981)

- AiAF Nikkor 24mm F2.8S 9群9枚(1986)

- AiAF Nikkor new 24mm F2.8S 9群9枚(1991)

- AiAF Nikkor 24mm F2.8D 9群9枚(1993)

※こちらのレンズも光学系を流用していると思われます。

24mm F2.8は、この2系統の光学系が流用され販売が続けました。

前期型は1967年から1975年のNew Nikkorまで流用され、約10年ほどの販売期間となったようです。

後期型は1977年のAi Nikkorから19993年のAiAF Dまで採用され、2010年代でも新品が販売されていましたからロングセラーに分類されるレンズです。

当記事では始祖となる前期型のNIKON Nikkor-N Auto 24mm F2.8について分析を行います。

【PR】NIKONの光学設計者が語るレンズ開発秘話の総集編が発売となりました。

私的回顧録

『悲哀の焦点距離』

私的には24mmは「悲哀の焦点距離」と呼んでいます。

今回分析するNikkor 24mm F2.8は、Fマウント誕生からおよそ8年と少し間を置いて発売されていますから、50年前からすでに人気度が低かったに違いありません。

コンパクトカメラでも焦点距離28mmレンズが付いた商品はそれなりに多いように思いますが、24mmはかなり少ないですよね。

しかも、ズームレンズの発達により、現代では標準ズームの定番は広角端が24mmの物が主流です。

当ブログでも過去には24mmからのズームレンズを分析しました。

関連記事:NIKON AF-S Nikkor 24-70mm F2.8G ED

ズームレンズとしてはメジャーな焦点距離となったものの、単焦点レンズとしては只でさえ人気の薄かったところにズームレンズに飲み込まれてしまい悲しい生涯を送ることを余儀なくされたわけです。

ただし、近年の動向を見ておりますとわずかに希望の光も見えてきます。

まず、NIKONの24mmにはF2.8以外にどのような仕様があるのか、まとめてみました。

最初は、FnoをF2.0の大口径へ進化させた系統です。

- Ai Nikkor 24mm F2.0 10群11枚(1977)

- Ai Nikkor 24mm F2.0S 10群11枚(1981)

F2.0仕様のレンズは比較的古くからありますが、早々に途絶えています。

やはり当時の技術では画質に無理があったのでしょうか?

いずれこの謎は解き明かしたいものです。

24mm F2.8と24mm F2.0どちらも設計されたのは1970年代が最後となり、他のレンズに比較するとリニューアルされるまでに時間がかかっています。

例えば焦点距離35mmなら1980年代後半に設計がリニューアルされていることがわかります。例えばこちらの関連記事などをご覧ください。

関連記事:NIKON AI AF Nikkor 35mm f/2D

しかし、フルサイズデジタル時代の到来と供に新たな希望の光が見えてきます。

- 24mm F1.4G AiAF Nikkor 10群12枚(2010)

- 24mm F1.8G AF-S NIKKOR 9群12枚(2015)

- 24mm F1.8S NIKKOR Z 10群12枚(2019)

2010年に奇跡の大復活、その後は定期的に新製品が発売となっています。

推測ですが、非球面レンズ加工の進化により広角レンズの高性能化や超大口径化に拍車がかかったのではないでしょうか?

さらにミレーレスカメラは、広角レンズの設計しやすいカメラシステムですから、焦点距離24mmはまさにベストマッチなレンズとなるのではないでしょうか?

まだ、結論は出ていませんが「悲哀のレンズ」は、50年の時を経てついに希望を見出したのでしょうか?

いずれのレンズも特許情報はつかんでおりますので順に分析も行いたいと思っています。

それでは本題の分析に移りましょう。

文献調査

実のところ、当初の予定としましては、F2.8系統の後期型Ai Nikkor 24mm F2.8 9群9枚を分析したいと考え調査したのですが、残念ながら関連する特許を見つけることができませんでした。

しかし、調査の中で米国の特許としてF2.8系統の前期型の文献が存在することに気が付き、調査を重ねて今回の分析に至りました。

前期型は発売時期から勘案するに1960年代の特許となりますから、年代的に日本の特許文献は電子化されていない時期であり、見つからないものと思っていましたのでなかなかに幸運な事です。

それでは発見された米国特許番号3622227を製品化したと仮定し、設計データを以下に再現してみます。

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

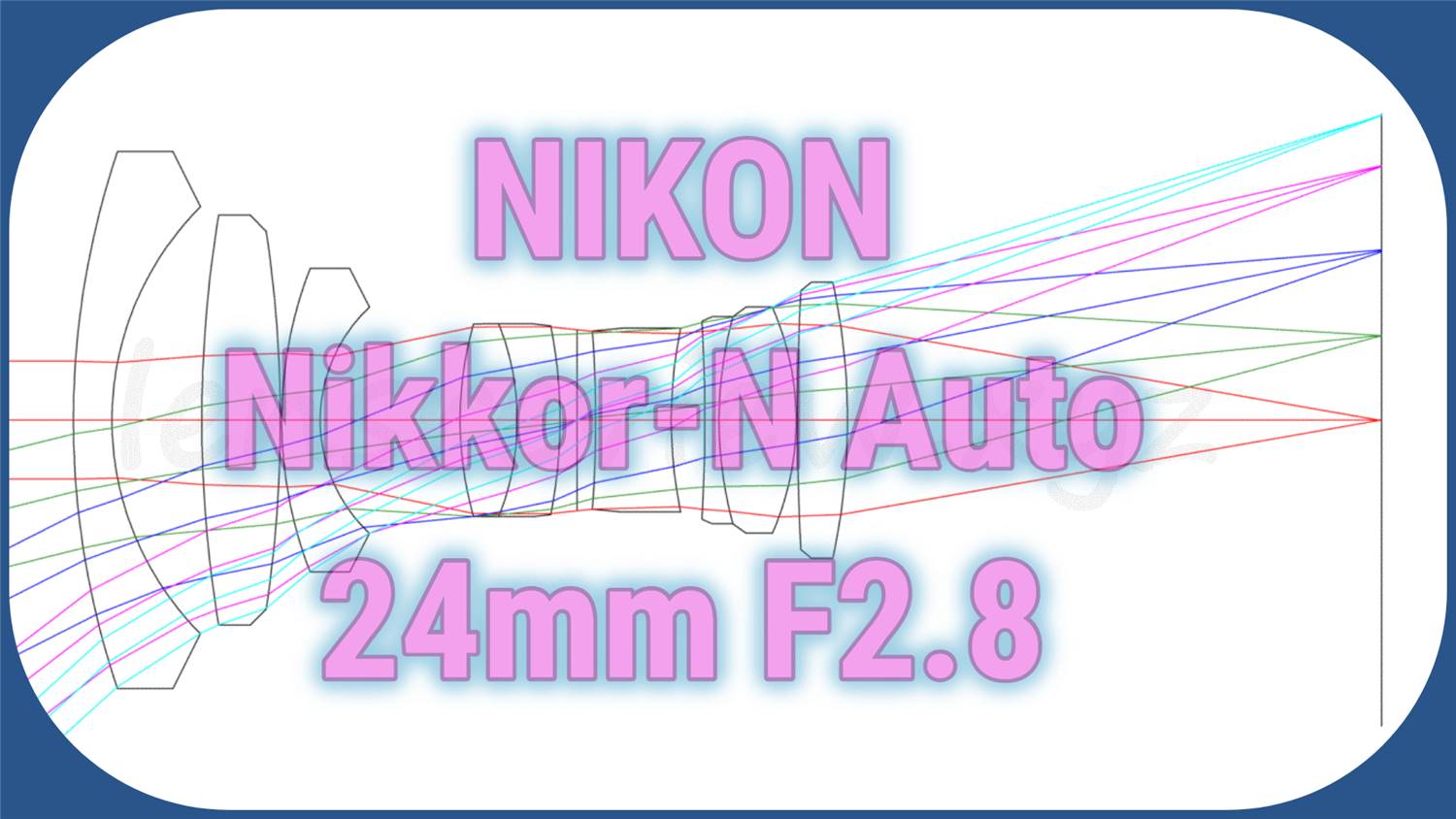

光路図

上図がNikkor N Auto 24mm F2.8の光路図になります。

レンズの構成は7群9枚、非球面レンズやEDレンズなどの特殊な素子は採用されていないようです。

いわゆるレトロフォーカスタイプと言われる、被写体側に凹レンズを多く配置し、撮像素子側は強い凸レンズ作用を持たせるものです。

一眼レフカメラは、レンズから撮像素子までの間にファインダーへ光を導くためのミラーを配置する必要があり、バックフォーカスを長く取らねばなりません。

レトロタイプは広角レンズながらもバックフォーカスを伸ばし、適度な性能を確保できる構成です。

縦収差

球面収差 軸上色収差

球面収差から見てみましょう、光路図で見るとわかりやすいのですが、レンズ中心を通過する軸上光線の細い広角レンズは球面収差が発生しづらい特性を持ちますので、全体にマイナス側へ倒れるような特性ですが変化が直線的で性能が低下する曲がりの強い出方にはなりません。

軸上色収差は構成レンズ枚数の少なさから少々厳しく、現代ですと低価格なズームレンズ程度の量でしょうか。

像面湾曲

像面湾曲はタンジェンシャル方向を見ると画面の中間程度の像高15mmあたりまではマイナスの傾向ですが、グラフ上端の最周辺に向かって大きくプラス側へ戻しバランスさせています。

歪曲収差

歪曲収差は最大でも3%ほどなので、低価格なズームレンズよりは十分小さく、広角レンズとしては健闘しています。

倍率色収差

倍率色収差はかなり甚大です。球面収差や像面湾曲が大きいと、開放Fnoでは倍率色収差は目立ちづらくなります。

要は他の収差が大きすぎて目立ちづらいわけです。一方で絞り込むと球面収差や像面湾曲は減少するものの倍率色収差はあまり変わらないので、段々と目立ってくることでしょう。

横収差

横収差として見てみましょう。

縦収差で見た苦しさの通り、画面の中央部の像高6mmからすでにコマ収差が大きく見えてきます。

古い一眼レフ用の広角レンズ特有の像高ごとにまったく異なるコマ収差の出方が時代を感じさせるところで、まさに「味わう」ポイントでしょうか。

おススメの記事:レンズのプロが教えるクリーニング方法

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、最初にスポットダイアグラムから見てみましょう。

中心は健闘しているものの、中央の像高6mmあたりからすでにスポットサイズが肥大しています。

周辺部ではなんとか枠に収まっている状態です。

スポットスケール±0.1(詳細)

さらに拡大表示しますともはや枠を大きく超え、拡大するとむしろわかりづらいですね…

MTF

開放絞りF2.8

最後にMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

開放状態のMTFを見ると画面中心の性能を示す(青線)は十分な高さですが、画面中間の像高6mm(水色)を超えますと急激に山の高さが低くなります。

この時代のレンズは1~2段絞って使うことが常識で、開放での撮影は夕刻などの緊急時のための物、いわゆるカメラ小僧なら誰でも知っていた事です。

小絞りF4.0

こちらはF4に絞った状態で、1段絞りに相当します。

画面の中心から中間の像高12mm(水色)までは山の高さがある程度改善しています。

山の頂点位置のズレは大きいので平面的な被写体にはまだ苦しい状況でしょうか?

解像度を得るにはもうひと絞りしてF5.6にした方が良さそうですね。

総評

執筆現在(2022)からすると50年以上前に設計されたレンズの特性はいかがだったでしょうか。

一眼レフ開発初期におけるまさに産みの苦しみを体現するかの性能でした。

このレンズを基準として、その後の24mmの発展についてもさらに追跡調査していきたいと思います。

調べてみました:レンズの借り放題サービスとは?

作例・サンプルギャラリー

Nikkor N Auto 24mm F2.8の作例集は準備中です。

超人気記事:レンズの保護フィルターは光学性能を低下させるのか?

以上でこのレンズの分析を終わりますが、今回の分析結果が妥当であったのか?ご自身の手で実際に撮影し検証されてはいかがでしょうか?

それでは最後に、あなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

マップカメラ楽天市場店製品仕様表

製品仕様一覧表Nikkor N Auto 24mm F2.8

| 画角 | 42度 |

| レンズ構成 | 7群9枚 |

| 最小絞り | F16 |

| 最短撮影距離 | 0.3m |

| フィルタ径 | --mm |

| 全長 | --mm |

| 最大径 | --mm |

| 重量 | 290g |

| 発売日 | 1967年8月 |