ニコンミュージアムは、2015年10月にニコン創立100周年プロジェクトの一環として、当時の本社が設置されていた品川で開館しました。

そして、2024年7月にニコン本社移転のためミュージアムも一時閉館していましたが、2024年10月12日に新本社内にリニューアルオープンしました。

2024年に業務を開始した新本社は東京都品川区西大井に建造されましたが、この地はニコンが操業を始めた1917年(大正6年)の翌年に工場を設けた重要拠点です。

会社の原点の地ですから、本来のふさわしい場所へ帰ってきたとも言えますね。

なお、リニューアル前の旧ニコンミュージアムへ慌てて参拝した様子は、こちらの記事でリポートしております。

関連記事:旧ニコンミュージアム

所在地と今回のルート

ニコンミュージアムの最寄り駅は「JR西大井駅」で、駅からわずか徒歩4分で到着します。

駅を出て、ひとつ角を曲がるともう見えてくる、そんな距離感です。

下の地図は、西大井駅からニコンミュージアムまでの経路です。

上の経路図では、ニコンミュージアム入口へ直行する経路としているため、本社の裏側へ向かうようになっています。

本社の建屋の構造上の正面側は、このルートの反対側となる「光学通り」に面しています。

「光学通り」は、古くからニコンの重要工場があったことに由来しており、ニコンの旧社名「日本光学工業」から名付けられたものです。

ニコンの歴史の重みを感じますね。

ただし、行きはちょうど昼食でしたから、食事と散歩を兼ねて大井町側から向かいました。

西大井駅の周辺にも飲食店はありますが、大井町駅の規模にはだいぶ見劣りします。

下の地図は大井町駅からニコンミュージアムまでの経路です。

さて、大井町駅からニコンミュージアムまではおよそ徒歩17分、天気の良い日の散歩には心地良い距離です。

撮影機材

今回は、ニコン新社屋の訪問とも言えますから、失礼の無いようにニコンのカメラとレンズで正装して挑んでおります。

カメラ本体はヘリテージデザインで大人気の「NIKON Zf」、そしてレンズは「NIKKOR Z 50mm F1.8S」と、純然たる組み合わせで、失礼の無いように念入りに準備いたしました。

ニコンのヘリテージデザインカメラNIKON Zfと、標準レンズNIKKOR Z 50mm F1.8Sの分析記事はこちらをご覧ください。

関連記事:NIKON Zf

関連記事:NIKKOR Z 50mm F1.8S

新社屋の外観からニコンミュージアム入口

現在の西大井周辺は下町風な住宅街ですが、まったくそぐわない巨大で特徴的な建屋がニコンの新社屋です。

光学通り側が正面に相当し、巨大な「NIKON」マークがお出迎えしてくれます。

(最近いろいろな観光地でこういうの見るような)

階段も設置されていますから、団体で訪れた際の記念撮影にも配慮されているということですね。

訪問したのが土曜日でしたから、社員や訪問客はいなかったようです。

徹夜で光学設計をしていた社員がゾンビのような虚ろな表情で歩いてるのかなと思ったのですが…

裏手側もぬかりなくアートな空間となっています。

さて、ミュージアム入口へ参りましょう。

ミュージアム入口は建屋の側面にあり、遠くから見えるような目立つ看板はありません。

インバウンド客でごったがえしているのかと思いきや、京都にある「一見さんお断りの店」のようで、ある意味おごそかな雰囲気です。

本当に入って良いのか?少し緊張しますが、よく見るとささやかな看板があります。

ニコンミュージアム館内

意を決して新社屋へ入ると、いきなりオシャレな休憩スペースがあります。

訪問客をおもてなしするためなのでしょうが、休日だからか誰もいませんね…

平日は、設計に行き詰った光学設計者が、絶望の顔色で虚空を見つめてているのかもしれません。

さらに進むと…

まるで映画撮影の舞台にでも使われそうな巨大な階段の上から、警備の方が鋭い眼差しで「私のカメラ」を観察しています。

私はニコンのカメラで身を固めていますから、事なきを得ましたが、もしも他社のカメラを持っていようものなら、撮影を断られていたかもしれませんね。

皆さんも来訪時のコーディネートには細心の注意を払ってくださいね。

ついにミュージアムへ入ります。

受付の方から、左回りで拝観するよう促されます。

最初は、産業機器のコーナーから始まるようです。

学生時代や職場でニコンの顕微鏡にお世話になった方も多いでしょうね。

産業機器コーナーは、正直なところなんの機械か説明を見てもあまりよくわからない物もあります。

見た目のめちゃくちゃカッコいいこの機械は、レーザーが出るんだかという機械でした。

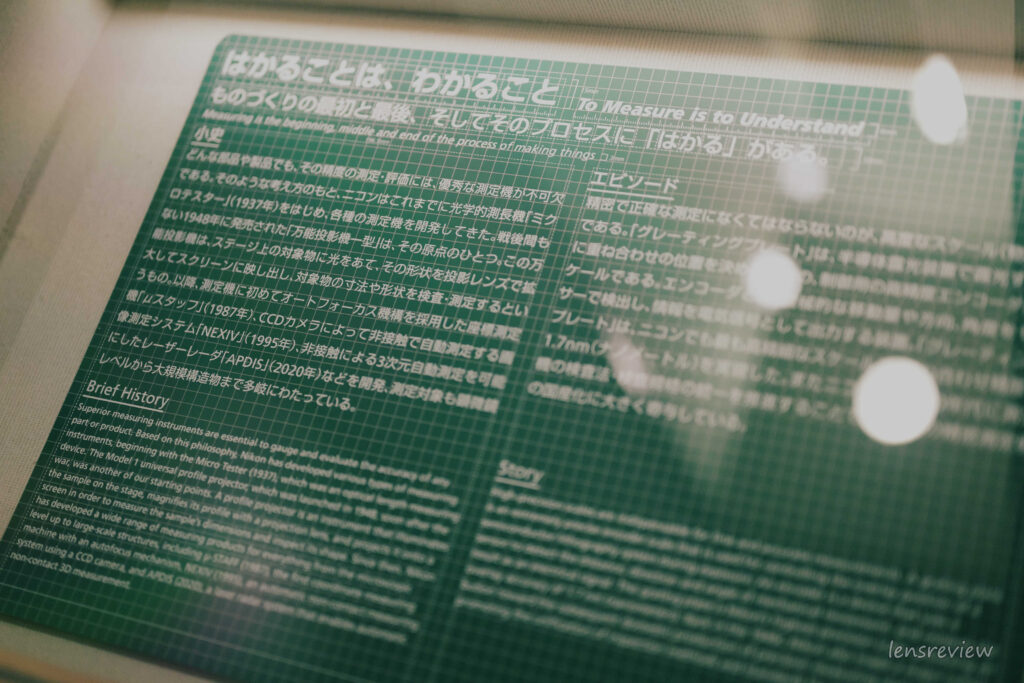

「はかることは、わかること」

これは、カッティングマットにオリジナルの印刷をしているのだと思いますが、是非販売してほしいと思いました。

我が社の神棚の下にモットーとして掲示したいものですね。

さて、次が本番のカメラ・レンズのエリアです。

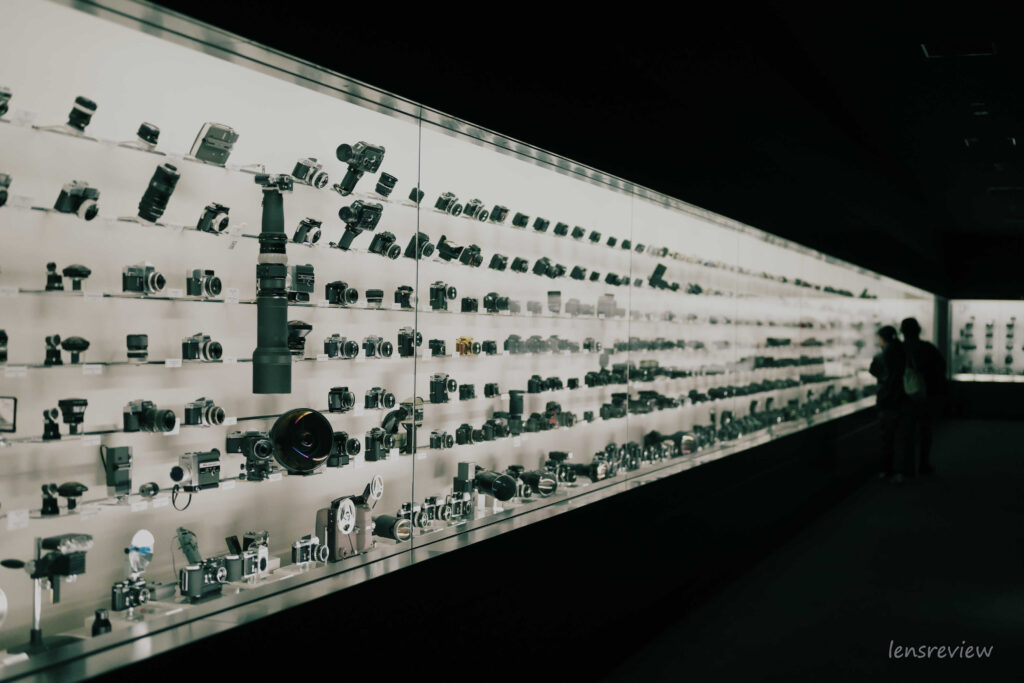

カメラが年代別にずらりと並ぶ展示は、旧ミュージアムと同じですが、Zシリーズまで統合されたのがリニューアルのポイントでしょうか。

我が家にもこのような展示室が欲しいものです。

向かい側にはレンズがびっしりと生えています。

ニコンではレンズを露地栽培によって生産しているのです。

こんなレンズが生えてきたらお宝ものですね…

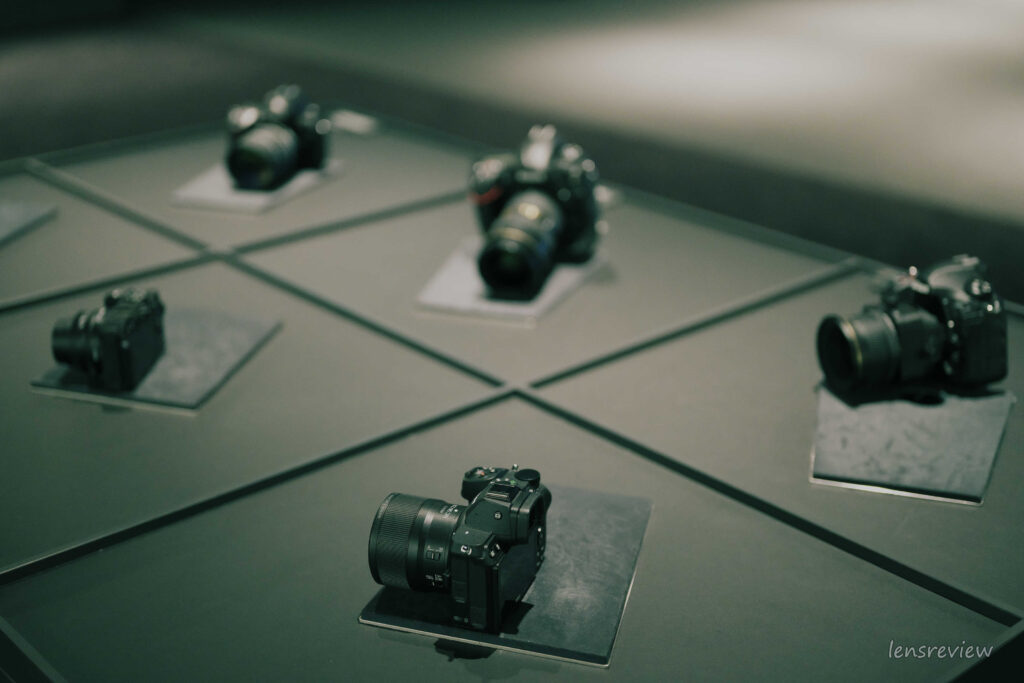

奥はプロフェッショナル向け機材の展示エリアとなっています。

一般には見る事の少ない機材の組み合わせです。

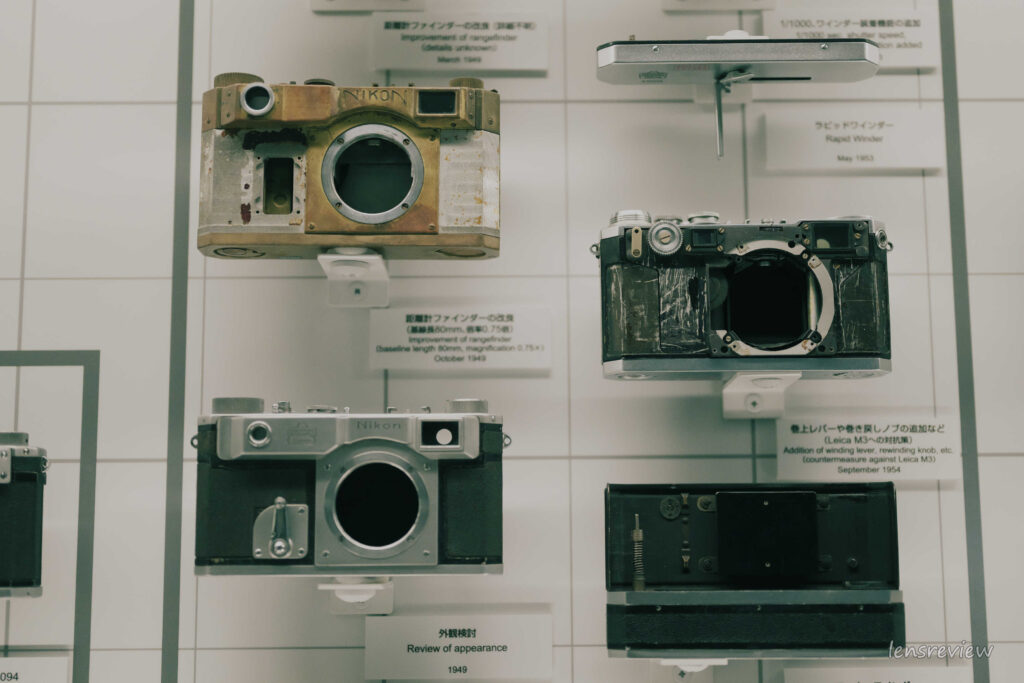

さらにプロトタイプ機の展示は、貴重な試作品の数々が展示されています。

このような物をしっかりと保存しているあたりが、ニコンが一流たる由縁でしょうか。

うれしい「いじり放題エリア」もありました。

ここではいくつかの機材に実際に触れることが可能で、シャッターを切る事もできました。

現在、試用できるレンズの中には当ブログでも詳細に分析したボケ可変レンズDC NIKKOR 135mm F2がありました。

機材を選んでいる方のセンスが光りますね。

ここの機材は、定期的に変更されるのかもしれませんね。

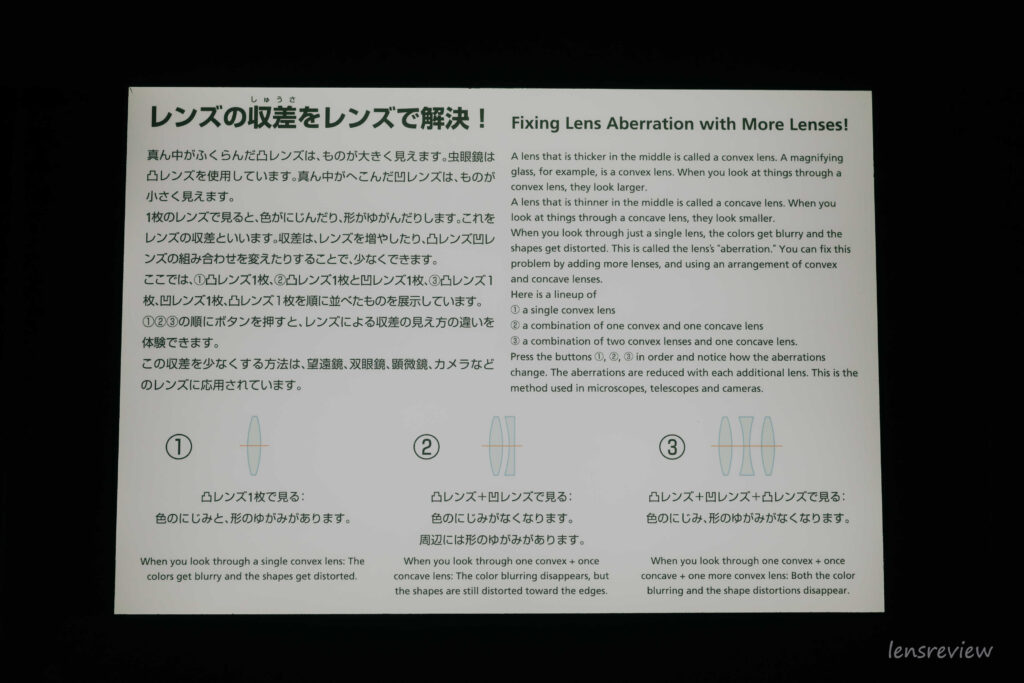

他にも、レンズの収差について学べる展示もあります。

当ブログでも似たような記事を用意してありますから合わせてご覧ください。

関連記事:ガラスと色収差、1から3枚のレンズ

こちらでは貴重な過去の製品カタログが電子データとなって閲覧可能です。

さて、お土産を購入してまた来るとしましょう。

もうひとつある休憩スペース。

レンズ分析編

これにて終わり…

え?

まさか?

あなたは、このレンズ界隈で最強ブログのレンズレビューが

「ニコンミュージアムをちょいと見学してきた」

そんな内容で終わると思ったんですか?

(前回の記事は見てきただけだったような…)

家に帰ってニコン羊羹を食べる話が始まるのかな?

違います!

ここからが本編とも言えるでしょう。

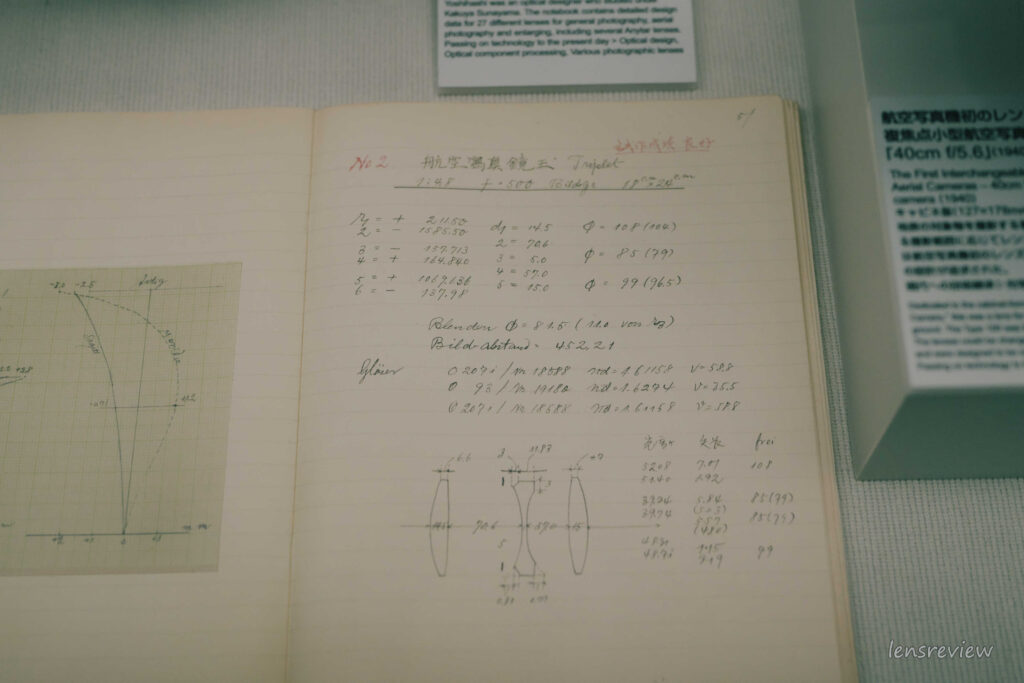

ニコンミュージアムの展示には、過去のレンズ設計者のノートが展示されています。

そのノートからレンズを再現してみましょう。

吉橋嘉五郎の手記「写真レンズ類」

展示の説明書きによると

吉橋嘉五郎氏は砂山角野に師事した光学設計者

この展示は吉橋氏が残した多くのレンズの特性がまとめられた研究ノート(1930年)

1930年と言えば、現在からおよそ100年前にあたります。

1世紀前の光学界における求道者のノート、これは見るだけでムネアツですね。

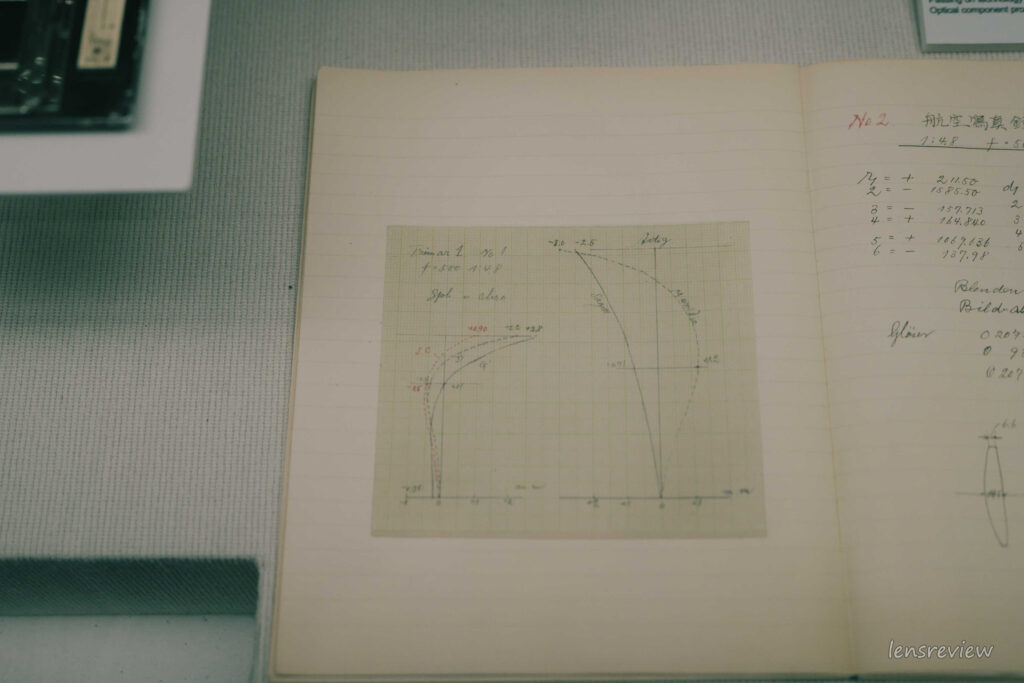

さて、目玉を飛び出さんとするほどよく見ると、トリプレット型のレンズが記載されているようです。

では、このノートのデータからレンズを再現してみましょう。

レンズの概要

ノートに記載された内容によれば、「航空写真鏡玉」 焦点距離500mm Fno4.8 フィルムサイズ18cm x 24cm。

焦点距離が非常に長く感じますが、巨大なフィルムを使った大判写真用のレンズなので超望遠レンズではありません。

このフィルムサイズは、通称エイトバイテンと呼ばれる8x10インチサイズ(20cm x 25cm)これよりわずかに小さいフィルムサイズに相当しますね。

名称から察するに、航空機に搭載して敵陣の上空から撮影することで、状況を調査するための撮影機材でしょう。

1930年と言えば、まだ太平洋戦争前ですから、当時のこれは最新兵器のひとつだったと言えるでしょう。

悲しいことですが、最新の技術と言う物は戦争から生まれているのもひとつの事実です。

設計値の推測と分析

性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

光路図

上図が航空写真鏡玉 500mm F4.8の光路図になります。

構成は3群3枚の純然たるトリプレット型のレンズです。

トリプレット型は中央の凹レンズを中心に対称にレンズが配置されていることから対称型レンズと言われるレンズの基本です。

絞り位置が中心に無いことから完全対称では無いともいわれますが。

トリプレット型についてはこちらの記事もご覧ください

関連記事:世界レンズ遺産トリプレット

焦点距離は500mmと長焦点に感じますが、フィルムサイズも巨大なので35mmフィルム換算すると焦点距離72mmですから中望遠レンズ程度の画角に相当します。

縦収差

球面収差 軸上色収差

画面中心の解像度、ボケ味の指標である球面収差から見てみましょう。対称型配置の特性もありますが、マイナス側にふくらむフルコレクション型のまとめ方で十分に補正されています。

画面の中心の色にじみを表す軸上色収差は、構成枚数3枚、ガラス材料は2種しか使われていないことを考えれば十分と言えるでしょう。

像面湾曲

画面全域の平坦度の指標の像面湾曲は、実線サジタル方向は十分な補正ですが、破線タンジェンシャル方向が大きくずれています。

このようなサジタル方向とタンジェンシャル方向の大きなズレをアスと言って、トリプレット型では補正が難しい構成上の限界です。

展示されているノートには球面収差と像面湾曲らしき図がありますが、再現した特性が一致しません。

おそらくこのレンズの物では無く、前のページにあるレンズ特性図でしょうかね。

歪曲収差

画面全域の歪みの指標の歪曲収差は、対称型配置では補正の容易な種類な収差ですが、それにしても極めて小さく補正されています。

敵陣の大きさや兵器の寸法を推定するため、できるだけ歪曲収差を抑えることが要求されたのかもしれません。

倍率色収差

画面全域の色にじみの指標の倍率色収差は少々苦しい量が残りますが、モノクロ撮影しかなかった時代なので、モノクロで見る分には違和感までは無いものと思います。

横収差

画面内の代表ポイントでの光線の収束具合の指標の横収差として見てみましょう。

Fnoが控えめなF4.8ともあって、左列タンジェンシャル方向も右列サジタル方向も、なかなか適度に補正されています。

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、画面内の代表ポイントでの光線の実際の振る舞いを示すスポットダイアグラムから見てみましょう。

標準スケールで見る分には、十分適正に補正されています。画面の中間を越えると倍率色収差の影響で色ごとのズレが少し大きくなっています。

スポットスケール±0.1(詳細)

さらにスケールを変更し、拡大表示したスポットダイアグラムです。

こちらは現代的な超高解像レンズ用のスケールですから、この時代のレンズに適用するのは酷というものですね。

MTF

開放絞りF4.8

最後に、画面内の代表ポイントでの解像性能を点数化したMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

開放絞りでのMTF特性図で画面中心部の性能を示す青線のグラフを見ると、十分な高さがありますね。

画面の中間を越えると山の位置ズレが少々顕著で、像面湾曲の影響が伺えます。

総評

およそ100年前のニコン社員のノートから再現したレンズはいかがだったでしょうか?

職業柄、昔の方の図面や報告書のたぐいを見ることがあります。

当然ながら全てが手書きなのですが、その整えられた書き込みには工芸品のような美しさを感じることが多々あります。

このような貴重な資料を人類の宝として、今後も大切に保管していただきたいものですね。

さて、新ニコンミュージアムの紹介はここで終わります。

似た施設として、富士フィルムも自社製品の博物館を無料公開していることをご存じでしたか?

富士フィルムの記事はこちらをどうぞ

関連記事:富士フィルム 写真歴史博物館