この記事では、ニコンの一眼レフ用の交換レンズである超望遠 単焦点レンズAF-S NIKKOR 800mm F5.6E FL ED VRの設計性能を徹底分析します。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

レンズの概要

NIKON AF-S 800mm F5.6は、主に報道機関や学術調査などで採用されるプロ向けレンズで、発売開始時期の2013年には160万円程度で販売されておりました。2025年の執筆現在では新品ならば当時以上の価格で取引されているようです。

まずはNIKONにおける超長焦点距離レンズの系譜を確認して参りましょう。

- NIKKOR-P C Auto 400mm F5.6(1973) 3群5枚

- Ai Nikkor ED 800mm F8IF(1979) 7群9枚

- Ai Nikkor ED 800mm F5.6SIF(1986) 6群8枚 *1

- Ai AF-S Nikkor ED 600mm F4DIF(1996) 7群10枚 *1

- AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR(2013) 13群20枚 *1当記事

*1:保護ガラスを1枚含む

上のリストは、NIKON Fマウントカメラの初期から代表的な長焦点距離の単焦点レンズを記載しています。

初期の製品が発売された1970年代前半は、まだ収差補正技術や加工技術の未発達な時代ですから、焦点距離400mm、明るさはF5.6が限界だったようです。

1970年代末、焦点距離800mmが発売されるものの、明るさはF8とまだ暗い仕様でした。

1986年に初代800mm F5.6が発売となりますが、まだ手振れ補正機能はおろかマニュアルフォーカスの時代でしたから、神業を持つプロフェッショナルにしか使いこなす事が困難な製品だったでしょう。

その後、しばらく800mmの系譜は途絶えますが、フルサイズデジタル一眼カメラの時代の幕が開ける2013年に満を持して復活したのが当記事のAF-S NIKKOR 800mm F5.6となります。

最先端のプロフェッショナル用レンズとして、オートフォーカスや手振れ補正はもちろんのこと、特殊光学材料、先端のコーティング技術と現在でもなかなか搭載の進まない豪華な技術が全て搭載されている当レンズの詳細を分析いたしましょう。

文献調査

2012年に出願された特開2013-250293には、全体として3つのレンズ群で構成しオートフォーカスや手振れ補正を内蔵した光学系のレンズデータが開示されています。その実施例1は、製品カタログなどに記載されるレンズ構成図と略一致するようです。

では、このレンズデータを製品化したと仮定し、設計データを以下に再現してみます。

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

レンズレビュー公認レンズクリーナー:公認の秘密はこちら

設計値の推測と分析

性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

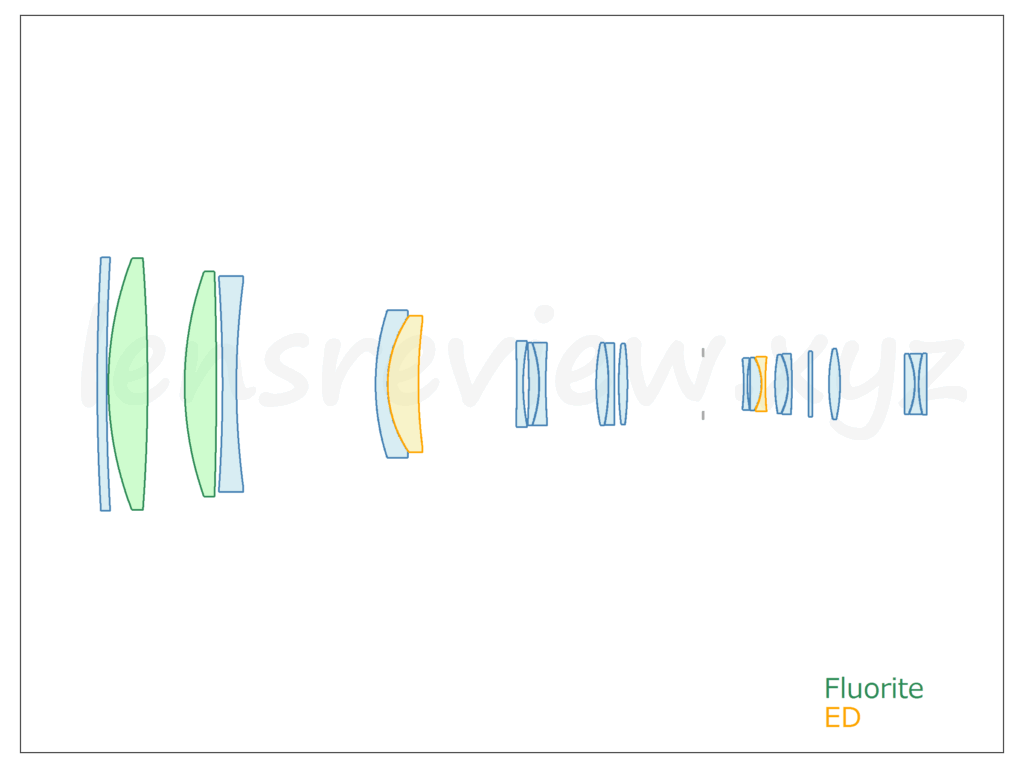

光路図

上図がNIKON AF-S NIKKOR 800mm F5.6E FL ED VRの光路図になります。

このレンズにはマウント部に取り付けてさらに焦点距離を延ばす専用テレコンバーターが同梱されているため、カタログなどの構成図はテレコンバーター装着状態の場合がありますのでご注意ください。

レンズの構成は13群20枚、第7レンズから第9レンズまでを一体で前後へ移動することでピントを合わせるインナーフォーカシング方式です。さらに第13レンズから第15レンズまでが手振れ補正レンズ(VR)で、ジャイロセンサーにより振動を検出しこれを打ち消す方向へ瞬時に移動することで手振れを補正します。

さらに、当ブログが独自開発し無料配布しておりますレンズ図描画アプリ「drawLens」を使い、構造をさらにわかりやすく描画してみましょう。

第1レンズは、実は光学的な収差補正能力の無い板ガラスで、レンズの汚れを防止し、万が一キズや破損の場合でも安価に交換できるようにしたものです。

第2レンズ、第3レンズは蛍石(Fluorite)で、極めて高い色収差補正能力を持つ天然材料を精製し、超高温の炉で再結晶化させて製造します。

蛍石は非常に高価な材料ため、キズが発生した場合に交換費用が高額になるため、先手を打って第1レンズをプロテクトフィルターにしてある心憎い配慮ですね。

ただし、第1レンズは、一般的なプロテクトフィルターとは異なり「たいらな板」ではなく、少しカーブの付いたメニスカス形状となっています。この形状はレンズ内部での光の乱反射を抑制し、ゴーストやフレアと言われる画質低下の現象を抑制する働きを持たせていると推測されます。

流石はプロフェッショナル向けの超高級レンズはやることが違いますね。

また、蛍石にはもうひとつ重要な特性があります。蛍石は、一般的なガラスよりも比重が軽く、軽量化に非常に高価的に作用します。

蛍石は、色収差の補正にも役立ちながら、軽量化も達成してしまう「道理で高価なわけだ」と納得の素材なのです。

さらに2枚のED(特殊低分散)レンズを採用することで長焦点距離のレンズで抑制の困難な軸上色収差を補正しています。

第18レンズは「たいらな板」ガラスで、これは差し込み式の専用フィルターと交換することでNDフィルターやPLフィルターを利用することができるようにしています。

一般的なフィルターはレンズの前側(前玉側)に装着しますが、そのサイズはφ82mm程度までしか一般に流通していないため、このレンズのようなゆうにφ100mm超える巨大な前玉のレンズには装着できませんので専用品が準備されているんですね。

フィルターを装着することを前提に設計されているので、フィルタの影響で性能の低下はありませんのでご安心ください。

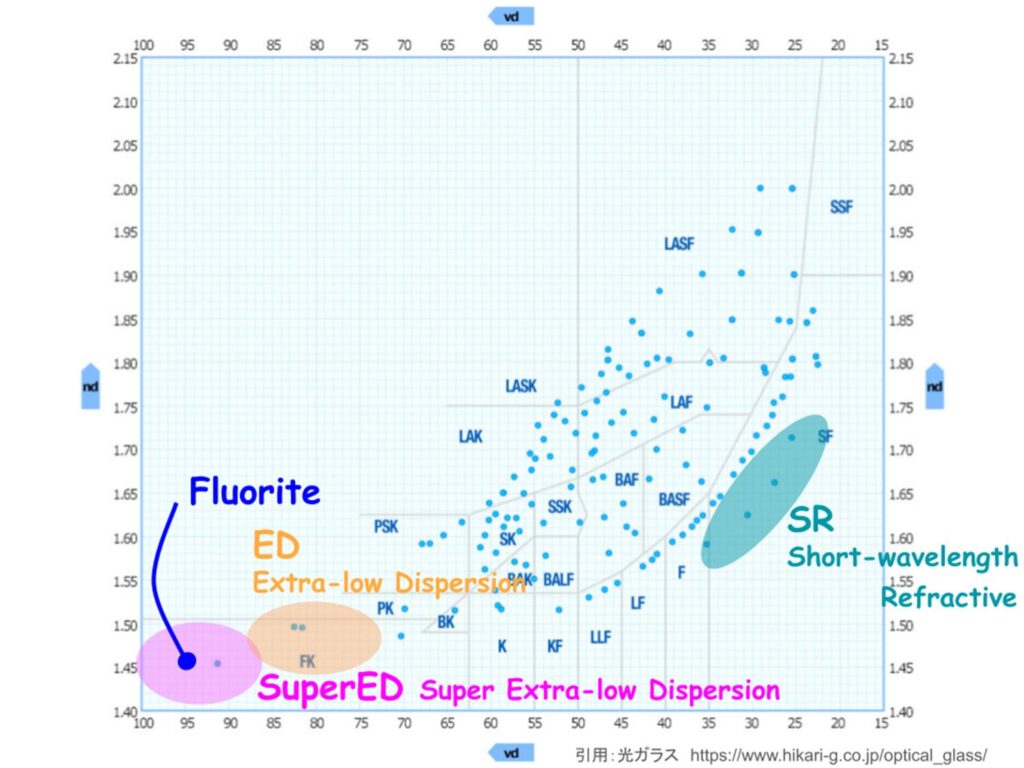

NIKONというメーカーは、現代では珍しく自社グループ内でガラスの溶解生産を行っており、実際の製造販売はグループ企業の光ガラス社が担当しています。

ここで光ガラス社の材料表(ガラスマップ)を引用させていただきながら、NIKONの使用している特殊ガラス材料の位置を確認してみましょう。

上の図は一般にガラスマップと言われるガラスの特性表で、縦軸に光を曲げる強度である屈折率、横軸に光の色ごとの曲がりやすさ分散を軸にとり、表中の点の場所に材料が存在することを示しています。

表の点を数えていませんが、同じ位置に複数の材料があったりもするので光ガラス社の材料だけでもトータル100種ほどあるでしょうか。

ここで、表中の「ED」などの文字は私が追記したものです。

当レンズの収差補正に採用されている特殊低分散材料EDレンズやFluorite(蛍石)は、表の左下にある材料です。

右側のSRレンズは、当レンズよりも後の2020年に登場した特殊レンズで、NIKKOR Z 135mm F1.8 PLENAに採用されていることで有名です。

関連記事:NIKKOR Z 135mm F1.8 PLENA

なお、全ての配置は私の過去の研究成果から推測したもので、NIKONは一切の公式発表をしておりませんのでご注意ください。

縦収差

球面収差 軸上色収差

画面中心の解像度、ボケ味の指標である球面収差から見てみましょう、基準光線であるd線(黄色)を見るとこれはもう「ゼロ」ですね。

これまで当ブログでは、プロ向けの超望遠単焦点レンズの分析をしてこなかったのですが、実はそれには理由があります。

その理由ですが、現代の超望遠レンズは究極的に収差が補正されており「ゼロだ」という以外にコメントのしようが無いためです。

よって記事にしづらいんですよね。。。

画面の中心の色にじみを表す軸上色収差は、流石に焦点距離800mmですと少々残りがあるように見えますが、F5.6ほどのFnoですと実用上は問題ありません。スポットダイアグラムの欄で最終確認しましょう。

像面湾曲

画面全域の平坦度の指標の像面湾曲も十分に補正され実質「ゼロ」ですね。

歪曲収差

画面全域の歪みの指標の歪曲収差はわずかにプラスに倒れ撮影すると糸巻き型ですが、絶対値は十分に小さく実質「ゼロ」ですね。

倍率色収差

画面全域の色にじみの指標の倍率色収差もわずかに残るとは言え、実質「ゼロ」の領域内ですね。

横収差

画面内の代表ポイントでの光線の収束具合の指標の横収差として見てみましょう。

左列タンジェンシャル方向も、右列サジタル方向もほぼ直線的で、実質「ゼロ」ですね。

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、画面内の代表ポイントでの光線の実際の振る舞いを示すスポットダイアグラムから見てみましょう。

上段側が画面の中心側の特性、下段側が画面の周辺側の特性になりますが、どっちが中心だかわからないレベルですね。

スポットスケール±0.1(詳細)

さらにスケールを変更し、拡大表示したスポットダイアグラムです。

拡大すると、上端側の少し大きい、ような下段の周辺側はむしろ小さい、小さすぎてもう何か異常な状態です。

MTF

開放絞りF5.6

最後に、画面内の代表ポイントでの解像性能を点数化したMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

開放絞りでのMTF特性図で画面中心部の性能を示す青線から画面の中間の像高12mmを示す黄色のまでグラフを見ると0.9ポイントを超え、画面の周辺部でも十分な高さです。

小絞りF8.0

FnoをF8まで絞り込んだ小絞りの状態でのMTFを確認しましょう。一般的には、絞り込むことで収差がカットされ解像度は改善しますが、このような超高性能レンズはほとんど変わらないんですよね…

良すぎるゆえの残念な現象と言える、複雑な気持ちです。

総評

プロフェッショナル向けの超高性能レンズであるNIKON AF-S NIKKOR 800mm F5.6はいかがだったでしょうか?

ちなみに超望遠レンズとは、焦点距離300mmを越える仕様のレンズを指すことが一般的です。

NIKON AF-S 800mm F5.6は、超望遠の下限から倍以上の焦点距離仕様かつプロフェッショナル向けの超高性能ですから、極望遠レンズあるいは激望遠レンズなど新たな称号を与える方がよさそうなレベルのレンズですね。

NIKONのミラーレス一眼カメラZマウントシリーズでは、後継レンズ登場の気配がどうも無いようです。新品が手に入る最後のチャンスかもしれませんので、是非これを機会にご購入の検討をされてはいかがでしょうか?

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

製品仕様表

製品仕様一覧表 NIKON AF-S NIKKOR 800mm F5.6E FL ED VR

| 画角 | 3.1度 |

| レンズ構成 | 13群20枚 |

| 最小絞り | F32 |

| 最短撮影距離 | 5.9m |

| フィルタ径 | 差し込み式 |

| 全長 | 461mm |

| 最大径 | 160mm |

| 重量 | 4590g |

| 発売日 | 2013年5月31日 |