ソニー FE 24mm F1.4 GMの性能分析・レビュー記事です。作例写真は準備中です。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

作例写真は準備中です。

まさか、コダックのデジカメが爆売れする世界が来るなんて

レンズの概要

SONY FE 24mm F1.4GMは、Eマウント用のフルサイズの広角大口径単焦点レンズとして、2018年10月に発売されました。

SONYレンズにはグレード別に、無名、G、GM、ZEISSの4種があり、GMとZEISSの差が良くわからなかったのですが、執筆現在(2021年)の状況ですと先日FE 50mm F1.2GMが発売となり、Planar T* FE 50mm F1.4 ZAよりもFnoも明るく価格も高いので、GM>ZEISSの構図なのではないかと推測されます。

過去にはSONYのFE 50mm F1.4 ZAの分析も行いましたので参考にご覧ください。

関連記事:SONY Planar T* FE 50mm F1.4 ZA

ちなみに「G」のグレード名は、ミノルタのAマウント(αカメラ)から引き継いだものです。

一方のZEISSは、昔からSONYと協業してきた歴史がありました。

今回判明したGM>ZEISSの構図が真実であれば、SONY内レンズ開発部門内での「旧ミノルタ勢」の地位が、「ZEISS派(SONY系)」よりも上位となったという下剋上が起こったのでしょうか?

※全て勝手な憶測です。

なお、ミノルタ時代にはGグレードの広角単焦点は35mm F1.4 Gのみで、焦点距離24mmのGグレード品は無く直接の祖先のような製品は無さそうです。

私的回顧録

思い起こせば、焦点距離24mmと言えば長くF2.8が主流で、あまりFnoが変わらないレンズだったように思います。

例えば、今回分析するSONY FE 24 F1.4にちなみ、MINOLTA 24mmレンズの系譜を見てみましょう。

- MC W ROKKOR 24mmF2.8 7群9枚

- MC W ROKKOR24mmF2.8 8群10枚

- MD W ROKKOR24mmF2.8 7群9枚(1977)

- newMD 24mm F2.8 8群8枚(1981)

- AF24mm F2.8 8群8枚(1985)

- AF24mm F2.8new 8群8枚(1994)

見事にFnoの仕様はF2.8しかありませんね。

ミラー有の一眼レフは、ファインダーへ光を導くためのミラーを配置する都合上、レンズのバックフォーカスを長くとらねばならず、特に広角レンズほどこれが設計上の課題として長きにわたり懸案となっていました。

そんな広角レンズをさらに大口径にしようものなら、巨大化や高価格化が避けられませんから、商品として市場に受け入れらなかったのでしょう。

また、1980年代の後半ともなるとズームレンズが台頭し始め、1990年代には焦点距離24-85mmなどの24mmから開始するズームレンズが一般化します。

すると24mmは多くの人がズームとして所有するので、単焦点24mmの立ち位置が少々微妙になるわけです。

そして不遇の2000年代を過ごしますが、2010年になる少し前からAPS-Cサイズのデジタル一眼レフが隆盛を極めると状況は好転します。

APS-Cサイズはフルサイズよりもセンサーサイズが一回り小さいので、実用上の画角が狭くなります。

ここで、フルサイズ用の焦点距離24mmレンズは、APSで使うと換算焦点距離36mmになるので、標準レンズとしても使いやすい焦点距離に化けるのです。

これをきっかけに、焦点距離24mmレンズの再評価が始まり、各社から24mm単焦点が多数発売されるようになりました。

そして2010年代の後半ともなりますとミラーレス一眼カメラの時代へ突入し、本レンズSONY FE 24mm F1.4 GMも発売されます。

カメラにミラーがあった時代に苦しめられたバックフォーカスの問題は、ミラーレスでは解消されていますからSONYの光学設計者はさぞかし自由な光学設計を楽しんだのではないでしょうか?

では早速、性能を見てみましょう。

文献調査

調査してみますと国際公開と言う方式で出願された特許を発見しました。

WO2019/073744から実施例1を製品化したと仮定し、設計データを以下に再現してみます。

関連記事:特許の原文を参照する方法

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

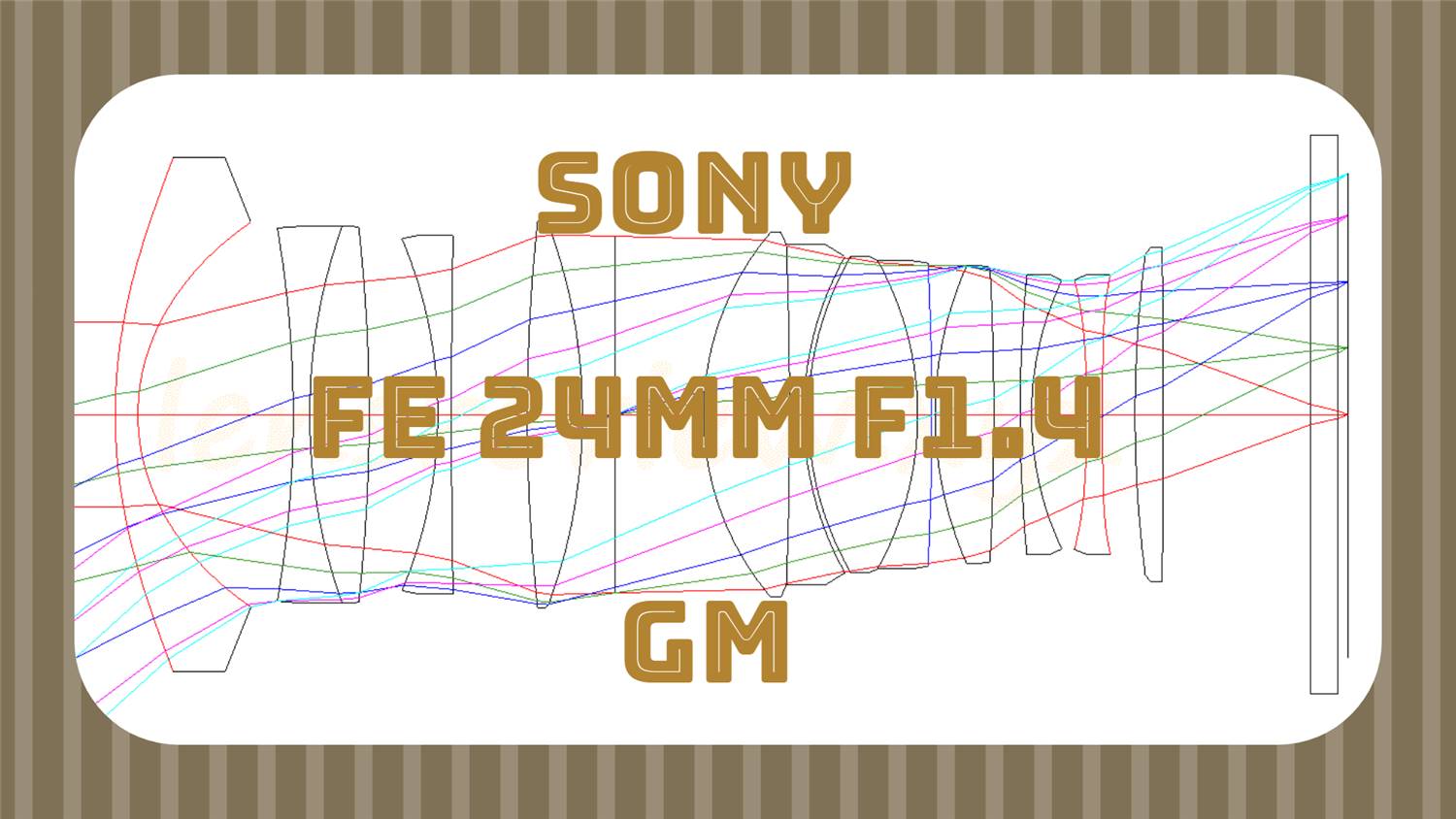

光路図

上図がSONY FE 24mm F1.4 GMの光路図になります。

10群13枚、解像力を大きく改善するための非球面レンズは2枚、色収差を低減する特殊低分散レンズ(ED)は3枚搭載しています。

ミラーレスカメラ用の専用設計だけあり、最も撮像素子側の最終レンズ~撮像素子までの距離であるバックフォーカスは極端に短くなっています。

構成を見てみますと、被写体側は凹レンズを配置したいわゆるレトロフォーカス調の前群と、絞りより撮像素子側はSonnar調の後群構成になっているようです。

縦収差

球面収差 軸上色収差

球面収差から見てみましょう、Fno1.4の大口径ながらほぼ直線の特性になっています。

軸上色収差は絶対値としては小さいもののわずかにC線(赤)がオーバーに残ります。

小絞り時には注意が必要かもしれません。

像面湾曲

像面湾曲もかなり直線的で小さくまとまっています。

歪曲収差

歪曲収差は、画面中間部でわずかにマイナス側にふくらんでいるものの絶対値的には大きなものではありません。

気になるようでしたら今時は画像処理に後処理できれいになりますので問題は無いでしょう。

倍率色収差

倍率色収差は意外にも少々大き目です。おそらく、画像処理による補正に任せているのではないでしょうか?

横収差やスポットダイアグラムで総合的に判断する必要がありますね。

横収差

左タンジェンシャル、右サジタル

横収差として見てみましょう。

横収差を見てみると、大口径ながらきれいにまとまっているのがわかります。

サジタル方向のフレアは、画面周辺の像高18mmあたりでは補正残りがあるもののF1.4のレンズでここまで補正されているレンズは他に無いのではないでしょうか?

性能のコメントの必要がほとんどありませんね。

レンズレビュー激推し、カメラバッグ

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、最初にスポットダイアグラムから見てみましょう。

標準サイズのスケールでは評価が難しいほどにスポットが小さくまとめられています。

下の拡大した詳細スケールで見てみましょう。

スポットスケール±0.1(詳細)

軸上色収差図で見た傾向と同様で画面中心から若干C線(赤)の残りがありますが、絶対的には十分に小さく実写で目立つレベルでは無いと思われます。

懸案の倍率色収差は、横収差でのまとめ方が上手いようでスポット図で見るとそれほど目立つような感じではありませんね。流石はGMレンズでしょうか。

MTF

開放絞りF1.4

最後にMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

MTFを見ると、開放からすこぶる高く最周辺まで一致した山の形状です。

小絞りF4.0

絞り込みF4にすると画面周辺まで十分にMTFの山が高まり解像力の改善がわかりますが、倍率色収差を画像処理に任せている影響でしょうか画面隅の像高21mmあたりではそこまで改善はしないようです。

総評

流石はGMの称号を持つレンズです。

性能については「非の打ちどころが無い」としか言えませんね。

おそらく性能だけで評価すれば最高の24mm大口径でしょう。設計者はさぞ気分よく設計できたのではないでしょうか。

これは、非球面レンズによる高度な収差補正もさることながら、ミラーレスカメラの特性を完全に引き出した結果なのだろうと推測されます。

今後、このミラーレス用24mmを基準に色々な24mmの比較記事を作成したいと思います。

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

このレンズに最適なカメラをご紹介します。

作例・サンプルギャラリー

SONY FE 24mm F1.4 GMの作例集は準備中です。

製品仕様表

製品仕様一覧表 SONY FE 24mm F1.4GM

| 画角 | 84度 |

| レンズ構成 | 10群13枚 |

| 最小絞り | F16 |

| 最短撮影距離 | 0.24m |

| フィルタ径 | 67mm |

| 全長 | 92.4mm |

| 最大径 | 75.4mm |

| 重量 | 445g |

| 発売日 | 2018年10月26日 |