コンパクトカメラの名機リコー GRシリーズの性能分析・レビュー記事です。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

まさか、コダックのデジカメが爆売れする世界が来るなんて

レンズの概要

RICOH GRシリーズと言えば、執筆現在(2021年)においてもコンパクトカメラの販売ランキングの上位に常駐し、名機と言われるカメラシリーズであります。

GRのレンズは、いくつかのバリエーションがあるものの換算焦点距離28mm F2.8の仕様がスタンダードとなっています。

まずは、GRカメラシリーズの歴史を振り返ってみましょう。

フィルム時代のGR

1994年、フィルム終盤の時代に初代GRが発売されました。初期のレンズ仕様は焦点距離28mm F2.8。

※当記事では、この製品を「フィルムGR1」と記載します。

フィルムGR1には、いくつかの派生製品がありますが、レンズの仕様としては28mm F2.8、30mm F3.5、21mm F3.5の計3種類が存在し、レンズ単体でもライカマウントで販売されています。

GRデジタル

2005年、コンパクトデジカメ絶頂期にGRデジタルとして復活を果たします。ただし、GRデジタルシリーズは、撮像素子(CCD)のサイズが1/1.7型でした。

このサイズは、当時のコンパクトカメラとしては大き目の部類ですが、35mmフィルムサイズの1/6ほどと小さなセンサーでした。

当時のカメラ市場では異色の高級コンパクトと言う存在でしたが、続々と後継製品が発売され長く市場で愛されました。

APS-GR

2013年、デジタル一眼レフ隆盛の時期、GRデジタルの第5世代機からリニューアルが行われました。

この時、撮像素子(CMOS)をAPS-Cサイズへ大幅アップし、35mmフィルムにかなり近づきました。

さらに、初代フィルムGRに劣る点が無いと意味なんでしょう、名称も「GR」へ戻りました。

※当記事ではAPS-GR1と記載します。

APS-GR1は、換算焦点距離でフィルムGRと同じ28mm F2.8の光学仕様となっており、APS-GR2も同じ光学系です。

APS-GR3は同仕様ながら光学系はリニューアルされています。

なお、過去にフルサイズとAPS-Cサイズでは光学系にどのような違いが発生するのか、記事にまとめておりますので参考にご覧ください。

関連記事:センサーサイズとレンズサイズ

当記事で分析するGR

RICOH GRシリーズの主なカメラ一覧です。発売年と撮像素子のサイズを記載しています。

- 1996年 フィルム GR1 ★

- 2005年 1/1.7型 GRデジタル1

- 2007年 1/1.7型 GRデジタル2

- 2009年 1/1.7型 GRデジタル3

- 2011年 1/1.7型 GRデジタル4

- 2013年 APS-C GR1 (第5世代)★

- 2015年 APS-C GR2 (GR1と同レンズ)

- 2018年 APS-C GR3★

★は今回の比較分析対象です。

当記事では、製品の混同を防ぐため正式名称とは少し変えてありますのでご了承ください。

また、本来の製品番号はローマ数値表記(GRII,IIIなど)ですが、見づらいためアラビア数値(GR2,3)としています。第5世代GRには番号は付きませんが、記事の見やすさのため1を付記します。

当記事の狙いは、35mmフィルム時代の元祖GRと、APSサイズとなった最新GRの2種、計3本のレンズを比較分析し、GR光学系の進化と発展の歴史をたどりたいと考えています。

私的回顧録

今回は初のコンパクトカメラ分析記事と言うことで、当記事制作に至る経緯を少し紹介したいと思います。

当ブログでコンパクトカメラを取り上げなかったのは「構成図(断面図)が公開されていないから」です。

構成図が不明であると、特許情報と比較してもどれが設計値に近いのか判別が難しいためです。

構成図とは、レンズを縦に割った断面形状の図で、製品カタログなどにも記載され、当ブログのレンズ分析記事では光の経路も合わせて描いた「光路図」としていつも紹介していますね。

関連記事:光路図を図解する

そもそも構成図を表記する慣例がいかにして生まれたのか、そこから説明しましょう。

話は遥かな昔(戦前)から始まります。

当時のレンズの構成は、2枚~6枚ぐらいが一般的な時代です。

また、カメラや交換レンズの製造を行うメーカーも多数生まれました。

戦後の復興期にはカメラやレンズのメーカー名の頭文字を並べるとJ,U,Xを除きA~Z全てあった言われています。

出典:カメラと戦争 小倉磐夫著

そんな時代において、自社のレンズが他社品よりも性能が良いことを誇示するために、レンズ構成図を公開する行為が始まりました。

当時はレンズの構成枚数が少ないわけですから「レンズが1枚多いから高性能だろう」とか「あのレンズと同じ形だから性能も同じか?」などの目安になったのです。

レンズ構成の種類も多い時代ではないので、ちょっとした愛好家なら構成図から多くの情報が得られたわけです。

また、当時のカメラとは最先端技術であり、カメラの購入者とは「最先端技術の専門家」であったことも理由のひとつでしょう。

他にもカメラ1台で家が買えた時代ですから、買う方も真剣勝負だったことも重要な要素だったでしょうか。

その後、時代が進み、カメラが大衆化するとコンパクトカメラでは構成図が表記されることは減っていきました。

大衆化により、構成図を見てもさっぱりわからない人が大多数を占めるようになったためでしょう。

そして現在、コンパクトデジカメの構成図を記載するメーカーはほとんどありません。

一方で、レンズ交換式カメラでは構成図を表示する文化が残り、構成図や特許情報を基にして当ブログが成立しているわけです。

逆に言うと、構成図の公開されないコンパクトカメラは、当ブログでも分析が非常に難しいと言う事情があり、通常の分析記事では取り扱うことがありません。

ただし、このGRシリーズは、高級コンパクトを標榜しているだけあり、レンズ構成図が公式ホームページに記載されております。

そのおかげで、今回初めてコンパクトカメラの分析記事発行の運びとなりました。

文献調査

公開されている構成図を元に、調査しましたところ以下の特許文献が製品に類似することがわかりました。

- フィルムGR1 特開平9-236746 実施例1

- APS-GR1 特開2014-126844 実施例1

- APS-GR3 特開2019-95607 実施例5

これらを製品化したと仮定し、設計データを以下に再現してみます。

関連記事:特許の原文を参照する方法

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

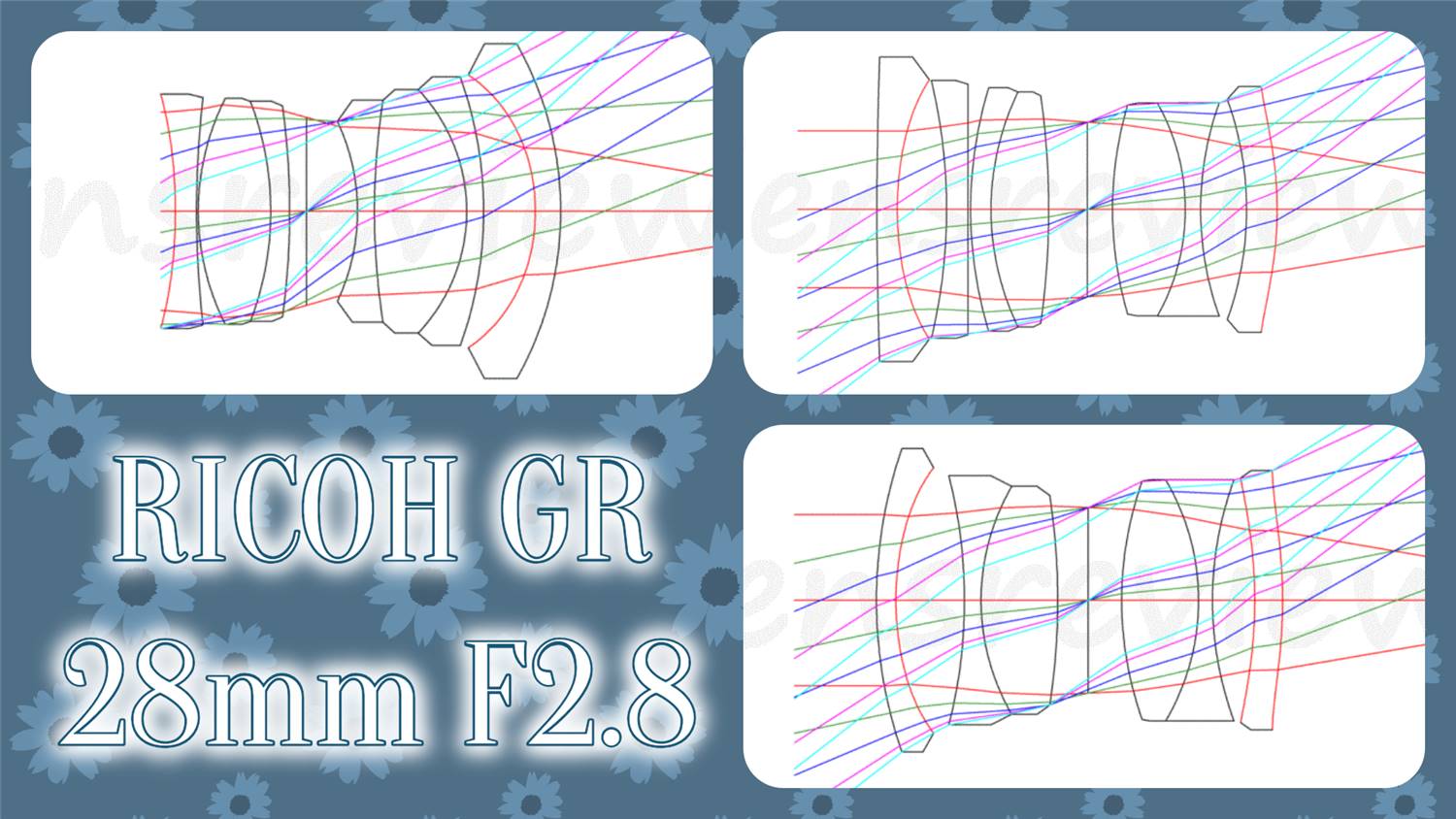

光路図

フィルムGR1

上図がリコー GRシリーズの始祖フィルム時代の初代GR1の光路図です。仕様は焦点距離28mm F2.8の広角レンズです。

4群7枚、最も被写体側のレンズと、最も撮像素子側のレンズの2枚は非球面レンズを採用しています。

絞りを中心として、凹レンズ、凸レンズ、凹レンズの3枚構成が対称的に並び、撮像素子側に1枚の凹レンズを配置した略対称配置と見るべきでしょう。

当ブログでは、一眼レフ用の交換レンズを多数分析しておりますが、通常の一眼レフ用広角レンズは「対称的な配置になりません」。

それは、ファインダーへ光を導くためのミラーがあるためレンズから撮像素子までの距離(バックフォーカス)を長くしなければならず、被写体側に凹レンズを多く配置したレトロフォーカスタイプと言われる非対称配置が一眼レフ用広角レンズの基本になります。

過去に同仕様の一眼レフ用レンズのAi AF Nikkor 28mm f/2.8Dを分析しておりますが、あまりの構造の違いに驚かれるかもしれませんので是非ご覧ください。

なお、ライカに代表されるレンジファインダーカメラの広角レンズは小型で高性能だと聞くことが多いと思います。

レンジファインダーカメラは、いわゆるミラーレスカメラの構造と同じで、バックフォーカスを短く構成できるため広角レンズでも対称型構成を採用しやすく小型で高性能に仕上げやすいのも高性能である重要な要素です。

このGRの光学系も同様の理由で小型化と高性能化を両立しているのです。

APS-GR1

上図がデジタル化され、さらに撮像素子がAPS-Cサイズに拡張された”第5世代”と呼ばれるリコー GRのレンズ光路図です。(APS-GR1)

仕様は、焦点距離18.3mm F2.8でフルサイズに換算しますと焦点距離28mm相当の広角レンズです。

5群7枚、最も被写体側のレンズと、最も撮像素子側のレンズの2枚は非球面レンズを採用しています。

こちらも絞りを中心に見てみますと、凹レンズと凹と凸レンズの貼り合わせレンズが対称に並び、最も被写体側に凹レンズが1枚追加された略対称配置となっています。

フィルムGR1とAPS-GR1ではトータルのレンズ枚数は同じですが、色々な意味で並びが逆になっているのが面白いところですね。

APS-GR3

上図が執筆時現在(2021年)では最新となるGR3のレンズの光路図となります。(APS-GR3)

4群6枚、最も被写体側のレンズと、最も撮像素子側のレンズの2枚は非球面レンズとなっています。

公式ホームページでより薄型化を目指したとうたわれておりますが、APS-GR1よりも1枚レンズを削減し薄くなっていることがよくわかります。

結果としてなのか、絞りを中心としてレンズの構成を見ると凹レンズと凹凸貼り合わせレンズが完全に対称に配置された「極めて美しい形」をしていることがおわかりいただけるでしょう。

GRカメラの20年に渡る研究開発の結果として美しい「完全対称配置」に終着したと言えます。

さて、現代の大企業の光学設計は、一昔前ならスーパーコンピューターと言われたレベルのモンスターマシンを駆使して設計しています。

そのような現代の最新技術を駆使した設計開発を経ていながら結果として完全対称配置と言う「百年前のセオリーに終着する」様子を見ると、これを「摂理」と言わずになんと表現するのでしょう。

このような美しい形の終着を見た設計担当者は、完成した断面の背後にレンズの神を後ろ姿を感じ、魂が燃え尽きたに違いありません。

※注:極勝手な推測です。

光路図における注意事項

今回の光路図は、各レンズごとに画面一杯になるようフリースケールで描画しています。

フィルムGR1とAPS-GR1が、同サイズかのように描画しておりますが、フィルムGR1の方が撮像素子サイズが大きいためAPS-GRはおよそ2/3程度のサイズ比になり、APS-GR1の実サイズは一回り小さいのでご注意ください。

今回、フィルム時代のGR1レンズとデジタル時代のGRレンズ、2種の撮像素子サイズの異なるレンズを比較検証しておりますが、有利不利ができないように撮像素子サイズ分だけ評価尺度(スケール)を変更し比較しています。

この詳細につきましては過去に記事にまとめておりますので以下をご参照ください。

関連記事:センサーサイズとレンズサイズ

続いて、各レンズの撮像素子が同じ大きさになるようにスケールを調整した光路図です。

光路図

【左】フィルムGR1、【中】APS-GR1、【右】APS-GR3

上図がRICOH GRシリーズの光路図になります。この項以下ではグラフを3つ横に並べて記載します。

順番は【左】フィルムGR1、【中】APS-GR1、【右】APS-GR3としています。

各レンズの撮像素子が同じ大きさになるように描画サイズを調整していますが、イメージ的には「同じ撮像素子サイズで設計し直すとこうなる」と捉えていただけると良いかと思います。

縦収差

【左】フィルムGR1、【中】APS-GR1、【右】APS-GR3

球面収差 軸上色収差

フィルムGR1

画面中心の解像度、ボケ味の指標である球面収差から見てみましょう、若干マイナス側に膨らんだフルコレクション型になっていますが、フィルム向けのコンパクトレンズとしては十分なレベルに補正されています。

また、球面収差をフルコレクション型にしますと疑似的にピント深度が深くなるような効果も得られます。

フィルムコンパクトカメラは、一眼レフに比べるとオートフォーカス機構が簡易的なため、精度や反応速度がどうしても劣ります。

そこで、少し球面収差を残し疑似的に深度をかせぐことでオートフォーカスの欠点をリカバーさせる効果を狙い、あえてこの球面収差の形を決めているとも推測されます。

今では失われたフィルム時代のコンパクトカメラ用の設計技法が垣間見えるわけですね。

なお、このフィルム時代のGRレンズは、性能が高く評価されライカマウントの単体レンズとして別に発売されたほどです。

画面の中心の色にじみを表す軸上色収差は、現代的なレンズと比較すれば劣るわけですが、フィルム時代のレンズとしては十分な高性能な部類です。

APS-GR1

フィルムGRより約20年の時を経たAPS-GR1は流石に球面収差は略直線レベルのまとまりです。

これは、APS-Cサイズの高解像度CMOSセンサーをフルに活用するために、より高解像なレンズが必要としたためでしょう。

公式サイトの情報を確認すると、APS-GR1の撮像素子は、APS-CサイズのCMOSセンサーで有効画素数は1620万画素です。

計算式を記載するのは割愛しますが、APS-Cサイズ1620万画素センサーに必要な解像度を135フィルムを基準に比較すると、APSセンサーは4倍程度の高い解像度となります。

よって、レンズの収差量も4倍の解像度に見合うレベルに補正する必要があるのです。

それにしても、フィルム時代のレンズと構成枚数的には同じでありながら、設計技術だけでここまで収差を削減できるのが光学設計の面白い点ですね。

APS-GR3

APS-GR1よりも1枚レンズを削減し小型化しているのにも関わらず、収差量的にはさらに減少させています。

恐ろしい設計能力ですね。

これはご存じでしょうが、コンパクトデジタルカメラのオートフォーカスは、撮像素子の映像情報からコントラスト値を演算し、ピント位置を割り出し合焦させる方式が主流です。

この方式は「映る写真そのものでピントを合わせる」と同義なので、高精度なピント合わせが可能です。

フィルムコンパクトで説明したような「球面収差を少し残して~うんぬん~」と言うような設計手法は、現代では間もなく失われゆく技法なのでしょうね。

像面湾曲

フィルムGR1

画面全域の平坦度の指標の像面湾曲は、フィルムGR1では一見しますと「だいぶはっちゃけた感じ」がしますが、フィルム時代のこのクラスのレンズであれば異常な量ではありません。

一例ですが、交換レンズで価格帯も同じとは言えませんが、過去にフィルムGR1と同じ焦点距離28mm F2.8仕様のレンズでNIKKOR 28mm F2.8を紹介していますので合わせてご覧いただけると納得いただけるでしょう。

関連記事:NIKON Ai AF Nikkor 28mm f/2.8D

APS-GR1

こちらはもう「フィルムGR1レンズがなんだったのか」レベルで収差が激減していますね。フィルムGR発売から約20年の間に一体何があったのか伺いたいぐらいですね。

APS-GR3

APS-GR1よりも1枚レンズを削減し小型化しているのにも関わらず、さらにブラッシュアップされている感があります。

歪曲収差

対称型光学系は、画面全域の歪みの指標の歪曲収差が小さくまとまる特徴を持つので、どのレンズも広角域の焦点距離の割には小さくまとめられています。

一般的な広角レンズはグラフがマイナス(左側)へ傾き樽型と言われる形になりやすいのですが、フィルムGRに関しては逆にわずかにプラス側へ倒れた糸巻き形状と言われる形です。

ただし、絶対的には小さく実写でもよくわからないレベルでしょう。

倍率色収差

【左】フィルムGR1、【中】APS-GR1、【右】APS-GR3

フィルムGR1

画面全域の色にじみの指標の倍率色収差は、フィルムGRでは若干過剰とも思えるほど小さくまとまっています。

対称型光学系は倍率色収差も抑えやすいとは言え、設計者の理念を強く感じます。

APS-GR1

デジタル化されたAPS-GR1では少々倍率色収差大き目の傾向です。

推測ですが、倍率色収差は画像処理で補正しやすい収差のため、画像処理に任せているのかもしれません。

フィルムGR1が異常に小さく、APS-GR1が大きくみえますが、特大というわけではありません。

APS-GR3

APS-GR1とほぼ同程度にまとめています。色収差の量はレンズ枚数に依存した傾向となりますが、APS-GR1より1枚レンズを削減しているにもかかわらず、同レベルを維持しており、設計者の強い執念を感じます。

横収差

【左】フィルムGR1、【中】APS-GR1、【右】APS-GR3

各グラフの左タンジェンシャル、右サジタル

画面内の代表ポイントでの光線の収束具合の指標の横収差として見てみましょう。

フィルムGR1

フィルムGR1の球面収差や像面湾曲は全体にマイナス側に倒れる傾向となっており、横収差ではサジタル、タンジェンシャル方向供にハロ(傾き)を持たせ全域でのピントバランスを取っています。

APS-GR1

一方のAPS-GR1では球面収差や像面湾曲は、ほぼ直線レベルに補正されていますので横収差も直線的に補正されています。

この少枚数で小型の光学系の割に驚異的にきれいにまとめていますね。

APS-GR3

最新のAPS-GR3では変化は小さいもののさらに直線感が強く、妥協の無い収差補正が行われたと想像させます。

乾かした雑巾をさらにロードローラーで絞り出し尽くしたかのような締め上げと言うのでしょうか、見ている私が「もう勘弁してやってくれぇー」と引き止めたくなるような絞り込みです。

とても余計な口出しですが、後継機となるGR4には一体どのような改善の余地が残されているのでしょうか?

次機種の設計担当者は、胃が痛い日々を送っているのかもしれませんね…

レンズレビュー激推し、カメラバッグ

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

【左】フィルムGR1、【中】APS-GR1、【右】APS-GR3

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、画面内の代表ポイントでの光線の実際の振る舞いを示すスポットダイアグラムから見てみましょう。

スポット標準のスケールで眺めますと3本のレンズともに周辺部の像高18mmあたりまではほぼ点で、隅の像高21mmあたりでフィルムGR1が若干苦しい程度の差しかありません。

スポットスケール±0.1(詳細)

【左】フィルムGR1、【中】APS-GR1、【右】APS-GR3

さらにスケールを変更し、拡大表示したスポットダイアグラムです。

詳細スケールで眺めますと、さすがにフィルムGR1はスポットサイズが全体に大きく、APS-GR1では小さくまとまっており、高解像度対応の様子がうかがえます。

何度も言うようですが、フィルムの解像度を考えればフィルムGR1のスポットサイズで十分高画質な写真が得られます。

MTF

開放絞りF2.8

【左】フィルムGR1、【中】APS-GR1、【右】APS-GR3

最後に、画面内の代表ポイントでの解像性能を点数化したMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

フィルムGR1

中間部像高15mmあたりまでは山が一致し高さも申し分ありません。隅の像高21mmでは山の位置(ピント)はずれるものの高さは残しています。

ちなみにフィルム時代はプリントサイズの問題で、隅はカットされプリントされませんから大半の人は一生見ることが無いのでこのレベルでも十分以上です。

これを少し補足説明しますと、135フィルムのサイズは横36mm×縦24mmで、比率にすると3:2です。

一方のプリント用紙(例サービス版E)は、横117mm×縦82.5mmで、比率にすると2.8:2で、プリント用紙の比率に合わせなければなりませんから隅の部分がカットされます。

フィルムが横36mm×縦24mmとは言え誤差やバラつきなどもありますから、あらゆるカメラがキッチリそのサイズで露光されているか怪しいので、プリント時はフィルムの少し内側を狙う方が事故が少ないと言うアナログならではの事情もあったでしょう。

また、フィルム時代のファインダーは一眼レフでも一部のプロ機以外は視野率が100%ではありませんから、ほとんどの撮影者自体がフィルムの隅に写る物がそもそも見えていません。

さらに、コンパクトカメラに至っては、視野率は70~80%程度で、視差の問題もあります。ほとんどカンで写真を撮っているような物です。

よって、フィルムの隅には撮影者も何が映っているかわかりませんので、少々内側をプリントしてあげた方が良いという理由もあります。

以上のような、様々な理由もあり、プリントをお店に任せる人はまず隅を見ることがありません。

APS-GR1

全部のMTFの山の頂点がグラフスケール内には収まっています。実写上は周辺部にピントのズレたような感触は無いレベルでしょう。

さて、デジタル時代のファインダー事情は説明するまでもありませんが、デジタルカメラでは撮像素子の映像をそのまま液晶モニターやファインダーへ表示しており写るものと同じ映像を見ていますから、視野率はほぼ100%です。

これぞデジタル時代の恩恵ですね。

APS-GR3

周辺部まで山も高く、位置も十分に一致するように改善されています。

APS-GR1とGR3は収差図などで見るとわずかな改善にも見えますが、MTFにすると改善度合いを強く感じますね。

小型化を達成しながらこの改善度合い「只々すばらしい」やはり「美しい断面形状のレンズには相応の理由がある」わけですね。

名設計者達が、レンズの形に異常にこだわるのは伊達では無いと言う一端が、垣間見えたのではないでしょうか?

小絞りF4.0

【左】フィルムGR1、【中】APS-GR1、【右】APS-GR3

FnoをF4まで絞り込んだ小絞りの状態でのMTFを確認しましょう。一般的には、絞り込むことで収差がカットされ解像度は改善します。

フィルムGR1、APS-GR1供にしっかりとした性能であることは間違いありませんが、APS-GR3の際立つ山の高さと一致度に感心します。

APS-GR3は、絞り込んだ時にさらに性能がグッと改善することをしたたかに狙い設計されているのでしょう。

総評

20年に渡るGRシリーズの光学系の発展の歴史をギュッと凝縮してお届けしました。

構成編で少し触れましたが、長い開発期間の変遷を経て対称型光学系へ帰着する様子に感動しましたが、それがまた性能面でも一切の妥協の無い進化の歴史となっている点にも驚嘆します。

その完全対称型光学系へ収束してゆく変遷は、光学設計の真理を垣間見るかのごとき様相で、触れ得ざる者を見てしまったのかもしれません。

なによりも、このような漢らしいプロダクトが市場で高い評価を得ている姿を見ると、カメラ市場には本当に多くの審美眼のあるユーザーがおられるのだと感服いたしますね。

また、GRシリーズの亜種であるGR3xの分析記事は以下をご参照ください。

関連記事:分析RICOH GR3x

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

製品仕様表

製品仕様一覧表 リコー GRシリーズ

| GR1 (フィルムGR1) | GR (APS-GR1) | GRIII (APS-GR3) | |

| 撮像素子 | 135フィルム | COMS APS-Cサイズ | COMS APS-Cサイズ |

| レンズ構成 | 4群7枚 | 5群7枚 | 4群6枚 |

| 最短撮影距離 | 0.35m | 0.1m | 0.06m |

| 発売日 | 1996年10月 | 2013年5月24日 | 2019年3月15日 |

(カッコ内)名称は当記事内での略称です。