ニコン ニッコール 28mm F2.8の性能分析・レビュー記事です。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

作例写真は準備中です。

まさか、コダックのデジカメが爆売れする世界が来るなんて

レンズの概要

執筆時現在(2020年)のNIKKOR 28mm F2.8はすでに生産終了したようですが、まだ店頭在庫があるようで新品の購入も可能です。

焦点距離28mm自体が絶滅を危惧される不遇な焦点距離ですが、ニコンの28mm F2.8も後継機種が無く実質的に絶滅が確定しているレンズです。

まずはNIKON伝統の28mm F2.8レンズの系譜を以下に並べて見てみますと1960年代の初代NIKKORの28mmはF3.5でしたが、1974年のNew NIKKOR 28mmからF2.8の歴史が始まります。

- New Nikkor 28mm F2.8 (1974)7群7枚

- Ai Nikkor 28mm F2.8 (1977)7群7枚

- Ai Nikkor 28mm F2.8S(1981)8群8枚

- Ai AF Nikkor 28mm F2.8S(1991)5群5枚

- Ai AF Nikkor 28mm F2.8D(1994)6群6枚

カッコ内は発売年、隣は構成枚数です。

歴史が長いこともありますが、構成枚数の変化を見ると驚いたことに光学系も都度変更されているようです。

今回取り上げるのは最終製品となった1994年発売のAi AF Nikkor 28mm F2.8Dとなります。今後、全部分析し比較したいものです。

外観は同じシリーズのNIKKOR 35mm F2.0Dや50mm F1.8Dと同様でプラスチック感が強いものの何か80年代的なレトロを感じる良いデザインです。

私的回顧録

28mmの焦点距離は「両眼で見たときの自然な視野角に近い」との理由で、昔からコンパクトカメラにもよく採用され、50mm~28mmまでが標準レンズとしても扱われる事もありました。

カメラを趣味としていれば、何かの形で必ず1本所有しているレンズのひとつであったと思います。

また、レンズ沼への誘導レンズであったとも言え、「50mmで写真に入門し、28mmへ手を出すと、35mmも気になって…」と多くの者を沼へ誘った最初の一本であったとも思います。

時は流れズーム全盛の時代となると標準ズームのレンジ内に28mmが存在する事で単焦点としては人気が急落します。

また、広角側のレンズは手振れもあまり出ませんからFnoを明るくしてもありがたみが薄く、ボケなどの作画的な差も少ない事もあり、特徴が出しづらくついには絶滅を危惧される存在になりました。

私も28mmから沼へはまった者で、24mmはいまだに苦手意識があり、昨今の標準ズームの広角端の24mmを見る度に「28mmで良いのになぁ」と思う次第です。

文献調査

少々古いレンズとは言え、最近まで販売されていたレンズですからニコン公式ホームページに情報も残っており特許を見つけるのは簡単でした、特開平6-300965です。

実施例2が見た目的に製品に近いようですからこちらを設計値として以下に再現を行います。

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

設計値の推測と分析

性能評価の内容について簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

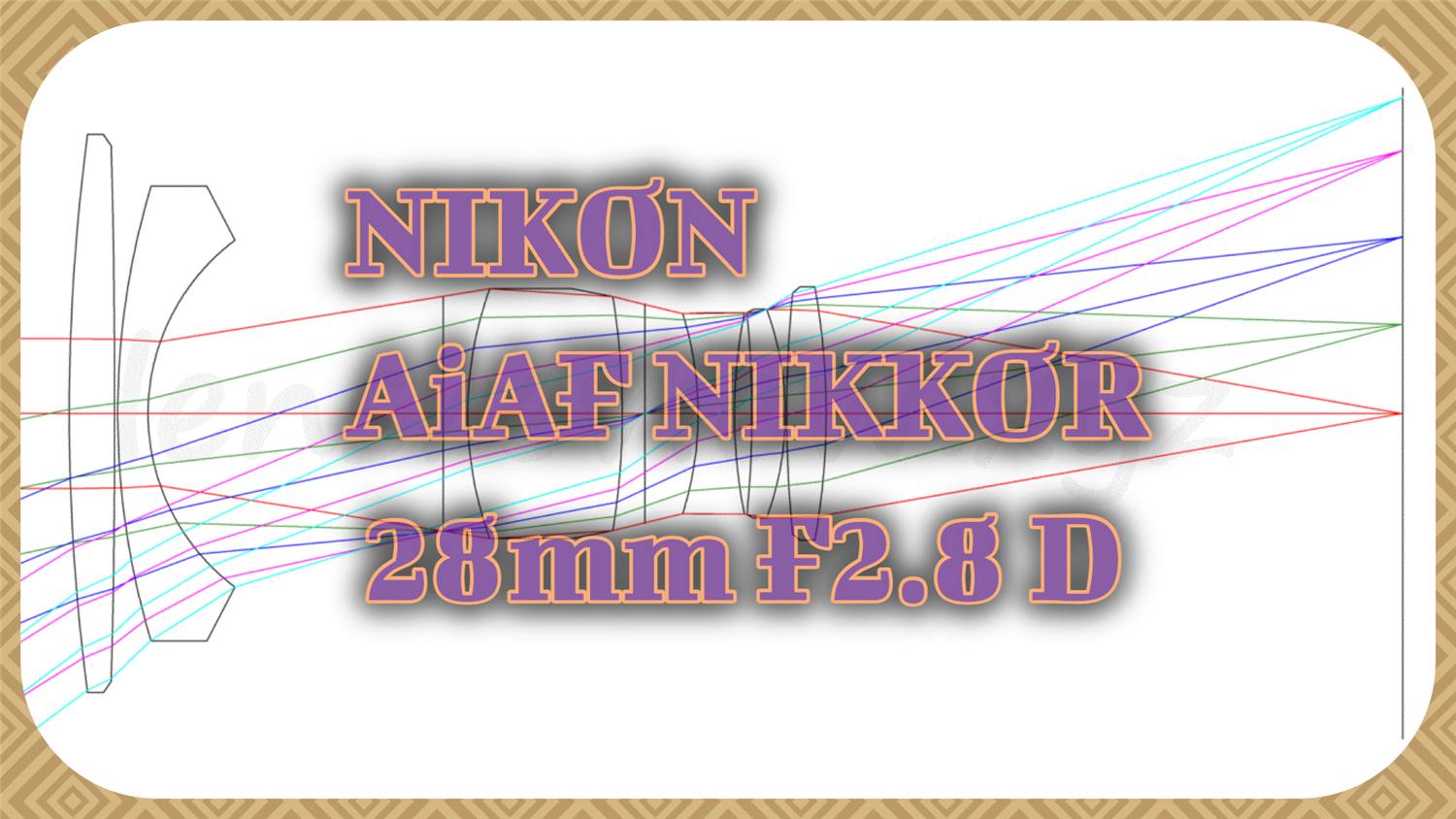

光路図

上図がNIKKOR 28 F2.8D の光路図です。

6群6枚、強い凹レンズを被写体側に備えたいかにもなレトロタイプの広角系です。非球面レンズを非採用のため最も被写体側には凸レンズを置き、歪曲と像面湾曲を補正しています。

絞りのあたりにはぶ厚い凸レンズがありますが、この時代のレンズに良く見られる構成で、少ない構成枚数で球面収差を補正するためにガラスの厚みを利用しています。

レンズ枚数が増えたり、非球面レンズを採用する昨今のレンズではあまり見られれません。懐かしいレンズ形状です。

縦収差

球面収差 軸上色収差

球面収差は少々マイナス側へふくらみを持つフルコレクション型です。

広角レンズは光線の太さが細いので球面収差の発生量が小さくなります。さらにFnoも2.8と控えめですから、レンズ枚数が少なくてもこの程度までは補正が可能です。

軸上色収差は広角レンズほど基本的に小さくなるので、本レンズも気になるほどの量はありません。

像面湾曲

像面湾曲は、この少枚数で非球面レンズも採用していませんから、現代的なレンズに比較するとかなり盛大な量の収差が発生しています。

しかし、中間像高(12mm)までは十分な画質が得られそうです。

歪曲収差

歪曲収差は画面周辺部で2%を少し超えるレベルなので安価なズームレンズに比較すればよく補正されています。

倍率色収差

広角レンズは倍率色収差の補正が困難となりやすいわけですが、レンズ枚数も少ないため予想の通り厳しい量になっています。

横収差

左タンジェンシャル、右サジタル

横収差として見てみましょう。

中間像高(12mm)までは美しいまとまりですが、画面周辺部はかなり味のある描写となりそうです。

g線(青)の倍率色収差が大きいぶん、ハロを強めて拡散を狙っているように見えます。

このようなクラシカルな構成のレンズの開放Fnoでの描写はあくまでも露光時間を短くするためのもので、ひと絞りして撮影することが常識ですから。

レンズレビュー激推し、カメラバッグ

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、最初にスポットダイアグラムから見てみましょう。

収差量は全体に大きいはずですが、中間像高まではスポットの散らばり感はまとまりがあり綺麗な印象です。

画面周辺部ではg線(青)の収差が大きいですが、うまく散らしているので強度低下させているため意外に実写では目立ちづらいでしょう。

スポットスケール±0.1(詳細)

こちらはスケールを変更し、拡大表示したものです。

現代的で豪華な構成のレンズとの比較用なので、このレンズの構成では少々厳しい表示ですね。

MTF

開放絞りF2.8

最後にMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

画面中心から中間部での山はしっかりと高く高解像であることが期待できます。

画面周辺部は山の頂点の低下もありますが、位置のずれも大きく平面の被写体には注意が必要かもしれません。

現代的なレンズには無い味でもありますが。

この少ないレンズ構成枚数や小型なサイズ感の割に、総じて画面中央までの性能は十分なのがこの28mm F2.8が長らく人気のレンズであった特徴ではないかと思います。

今時風に言えば「コスパが良い」と表現すべきでしょうか。

小絞りF4.0

開放Fnoが2.8と暗めなこともありF4.0に絞っても極端な変化はありませんが中心から中間部は解像度が改善はするようです、しかし最周辺はあまり変化はなさそうです。

総評

NIKON のDシリーズは伝統的な構成を生かした現代でも入手しやすいオールドレンズといったところで、NIKONがこのようなレンズを大事にラインナップするのは光学メーカーとして伝統を残したい気持ちもあったのではないでしょうか?

素性の知れないオールドレンズを有難がるぐらいなら、Dシリーズで伝統的な描写を楽しむ事を光学設計者としては推奨したいと思います。

なお、当ブログでは現代的なレンズの例としてSIGMA Artシリーズをまとめて分析しています。

このNIKKOR 28mmに近い焦点距離としてはArtシリーズのSIGMA 28mm F1.4を分析しておりますのでご参照ください。

関連記事:SIGMA 28mm F1.4

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

マウントアダプタを利用することで最新のミラーレス一眼カメラでも使うことができます。

このレンズに最適なミラーレス一眼カメラをご紹介します。

作例

NIKON NIKKOR 28mm F2.8Dの作例は準備中です。

製品仕様表

製品仕様一覧表NIKON NIKKOR 28mm f2.8

| 画角 | 74度 |

| レンズ構成 | 6群6枚 |

| 最小絞り | F22 |

| 最短撮影距離 | 0.25m |

| フィルタ径 | 52mm |

| 全長 | 54mm |

| 最大径 | 65mm |

| 重量 | 205g |

| 発売日 |