この記事では、シグマのAPS-Cサイズ一眼レフ用の交換レンズである超大口径準標準ズームレンズSIGMA 18-35mm F1.8 DG HSM Artの設計性能を徹底分析します。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

レンズの概要

各社のマウントに対応した製品を販売する老舗レンズメーカーのひとつSIGMAは、2012年より「怒涛の超高性能Art」「超快速超望遠Sports」「小型万能なContemporary」と、わかりやすい3つのシリーズで製品を構成しています。

その中でもArt(アート)シリーズは、超高性能を前提に金属部品を多用した高剛性、かつ端正なデザインの重厚長大なフラッグシップレンズです。

Artシリーズは、35mm F1.4の単焦点レンズから始まったこともあり、フルサイズ用の大口径単焦点とのイメージが強いかもしれませんが、APS-Cサイズやズームレンズも多数発売しています。

関連記事:SIGMA 35mm F1.4 DG HSM Art

本項で紹介するSIGMA 18-35mm F1.8 DG HSM Artは2013年の発売ですから、もう10年以上の歴史を持つArtシリーズでも創成期に発売されたAPS-Cサイズのズームレンズです。

しかしこのレンズ、創成期の作でありながら「最初から最強」とも言えるスペックです。

焦点距離の仕様は18mm-35mmでAPS-Cサイズ用なのでこれをフルサイズに換算で27-52.5mmと特徴はありませんが、Fnoはズーム全域で驚異のF1.8でありズームレンズとしては超大口径な仕様となっています。

例えば、現代の焦点距離28mmの単焦点レンズでもF2.8のレンズが販売されているのですから、へたな単焦点レンズよりも明るいFnoのズームレンズという信じ難い仕様です。

よくたとえで「ズームレンズは単焦点レンズ〇本分」と表現されることがありますが、普通はFnoが単焦点に劣るので「詐欺まがいの表現だ」ということが多々ありますが、ところがSIGMAの18-35mm F1.8は「本当に単焦点レンズ3本分以上」の能力を備えています。

なおこのF1.8の仕様は、このレンズが発売された2013年時点でデジタル一眼レフカメラ用交換レンズにおいて世界一の明るさであったことが公式ページに記載されており、おそらく2024年の執筆現在でも破られていないと思われます。

しかし本当に驚くのは、このレンズの発売時期はArtシリーズが誕生して間もない2013年であるという事です。

Artシリーズのコンセプトが浸透した現代ならば「さすがはいつものSIGMAだぜッ」ともなりますが、まだ一般人への馴染みの薄かった時期に「最強すぎてよくわからない」製品を登場させたのです。

では今回は「最強のレンズ」をホントに実現させるとどうなってしまうのか、その中身をしっかり分析してまいりましょう。

文献調査

さて製品の発売日を元にして当時の特許文献を調査すると特開2014-89365に構成の似たレンズが記載されていることがわかります。

特許文献に記載された実施例を見るといくつかの異なる仕様となっており焦点距離16-30mm、17-35mm、16-50mmなどもありますが、実施例1は18-35mm F1.8の仕様で構成も良く似ることがわかりました。

この実施例1を製品化したと仮定し、設計データを以下に再現してみます。

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

レンズレビュー公認レンズクリーナー:公認の秘密はこちら

設計値の推測と分析

性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

なお、当レンズの撮像素子はAPS-Cサイズでありますが、フルサイズのレンズと比較できるようにグラフ類のスケールを調整しています。

概念的に表現すると、もしこのレンズをフルサイズ用に設計し直すとこのような性能となる、と見ていただけるとわかりやすいでしょう。

関連記事:センサーサイズとレンズサイズ

光路図

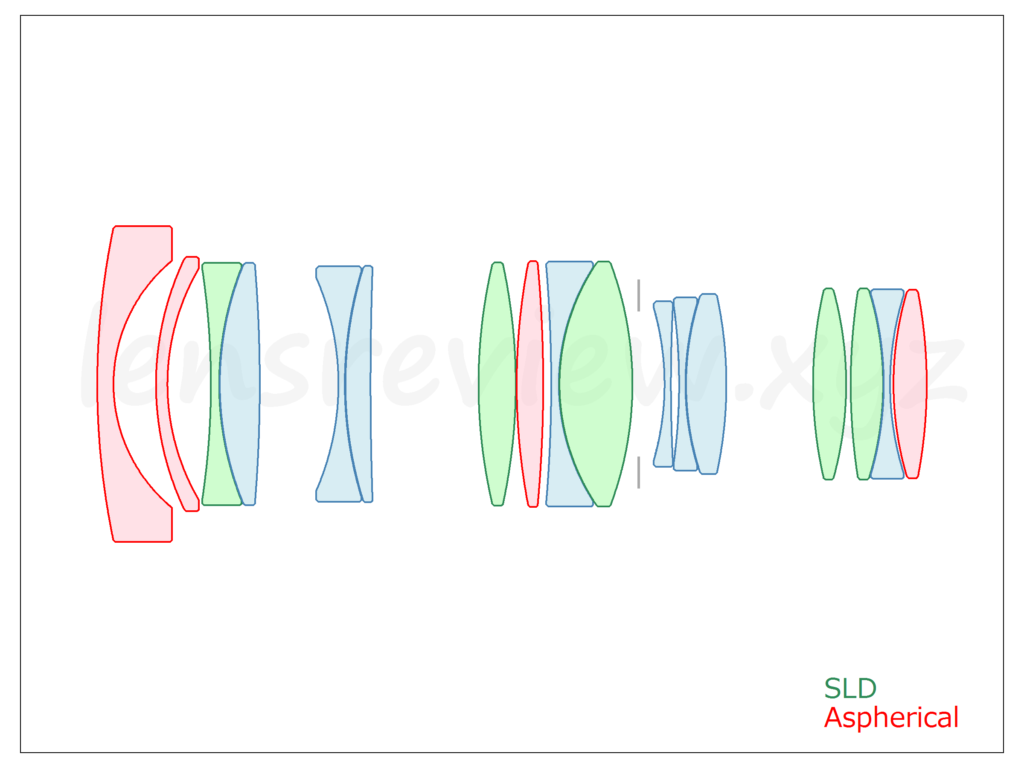

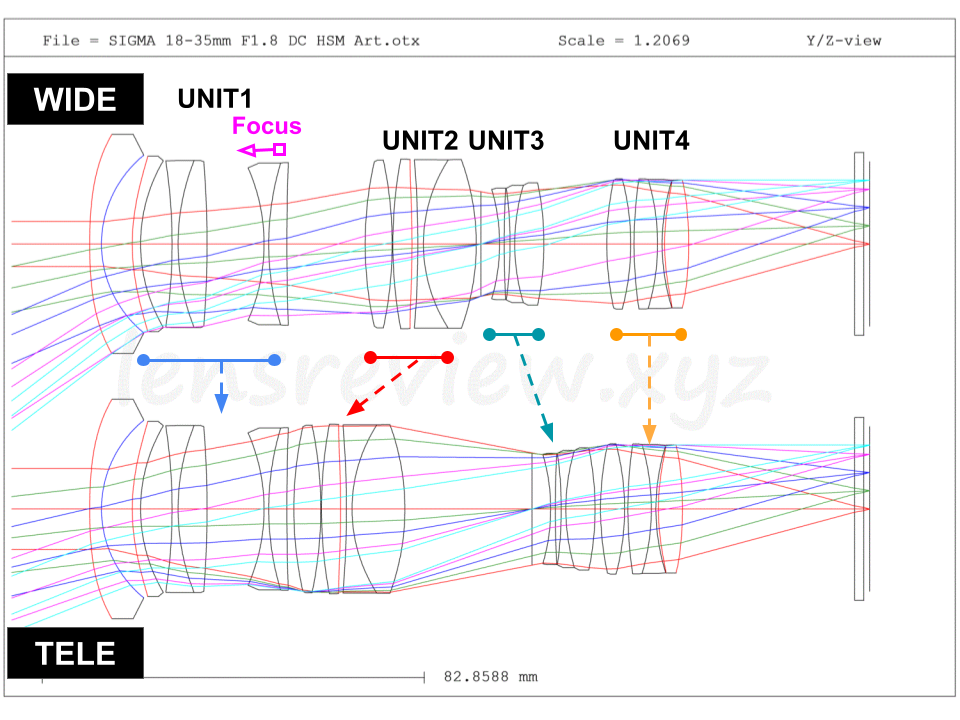

上図がSIGMA 18-35mm F1.8 DG HSM Artの光路図になります。

本レンズは、ズームレンズのため各種特性を広角端と望遠端で左右に並べ表記しております。

左図(青字Wide)は広角端で焦点距離18mmの状態、右図(赤字Tele)は望遠端で焦点距離35mmの状態です。

英語では広角レンズを「Wide angle lens」と表記するため、当ブログの図ではズームの広角端をWide(ワイド)と表記しています。

一方の望遠レンズは「Telephoto lens」と表記するため、ズームの望遠端をTele(テレ)と表記します。

当ブログが独自開発し無料配布しておりますレンズ図描画アプリ「drawLens」を使い、構造をさらにわかりやすく描画してみましょう。

レンズの構成は12群17枚、第1/2/8/17レンズは球面収差や像面湾曲に効果的な非球面レンズ(aspherical)であり、第3/7/10/14/15レンズへ色収差の補正に好適なSLD(Special Low Dispersion)ガラスを採用しているようです。

一般的にAPS-C用レンズは小型さを重視するものですが、脅威的な大型感と壮絶なレンズ枚数です。

また、近年こそ非球面レンズを多数枚導入しているレンズは珍しくもありませんが、4枚も採用するレンズはそう見るものではありません。

さらに色収差を補正するためのSLDガラスについてもう少し詳しく見てみましょう。

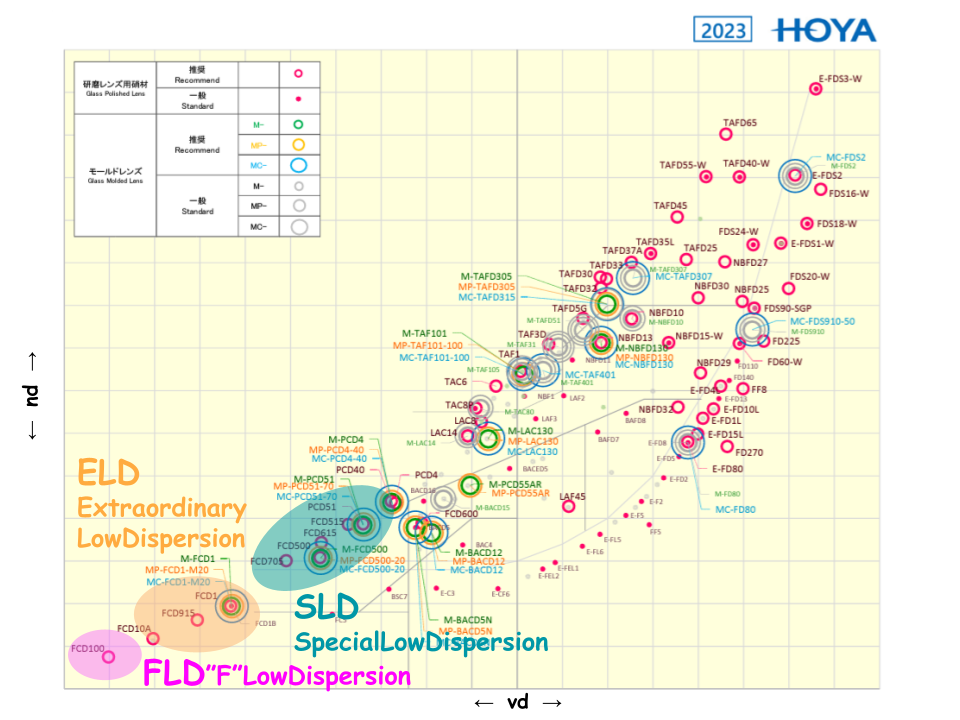

こちらは日本の超大手ガラス製造メーカーHOYA社のガラスマップと言われるガラス材料一覧表です。

縦軸は光を曲げる強度である屈折率(nd)、横軸には光の色ごとの屈折率の違いである分散(vd)を示し、ガラスマップはnd-vd図とも言われます。

マップ上の多数の点はガラスの材料ごとの特性値で、レンズ設計に利用されるガラスはおよそ100種類ほどあり、これを複雑に組み合わせて収差補正を行っています。

マップの左下側には色分けした領域がありますが、このレンズに使われているSLDガラスは緑色の枠の領域と推定しています。

どのメーカーも具体的にどのガラスにSLDなどの名前を付けているのか公開していませんから、過去の分析結果から推測しておりますので多少のズレはご容赦ください。

続いてズーム構成については以下になります。

上図では広角端(Wide)を上段に、望遠端(Tele)を下段に記載し、ズーム時のレンズの移動の様子を破線の矢印で示しています。

ズーム構成を確認しますと、レンズは4ユニット(UNIT)構成となっています。

第1ユニット全体として凹(負)の焦点距離(発散レンズ)の構成となっていますが、これを凹(負)群先行型と表現します。

広角ズームのほとんど全てが凹(負)群先行型と見て間違いありません。

この凹(負)群先行型は、望遠端の焦点距離が70mm以下のズームレンズで多い構成です。

第1ユニットは、広角端から望遠端へズーム時には固定されていますが、撮像素子側の接合レンズがピントを合わせるフォーカス群となっており被写体距離により前後に移動します。

さらに第2ユニット、第3ユニットがズーム時に移動することで主点位置を変え変倍を実現しています。

焦点距離の仕様が18-35mmと変倍量が控えめなため、レンズユニットの移動は比較的単純ですね。

縦収差

左図(青字Wide)は広角端で焦点距離18mm、右図(赤字Tele)は望遠端で焦点距離35mm

球面収差 軸上色収差

画面中心の解像度、ボケ味の指標である球面収差から見てみましょう、当時の世界一明るいズームレンズのはずなんですが…

基準光線のd線(黄色)は、ほぼ直性の特性でまったく収差を感じません。

例えば、同時期に販売されていた50mm F1.8の収差のイメージとしてこちらのレンズを見ていただくとどうすごいのかわかりやすいかと思います。

画面の中心の色にじみを表す軸上色収差も同様に信じ難いレベルで補正されています。

像面湾曲

画面全域の平坦度の指標の像面湾曲も特にコメントする必要は無いレベルで補正されているようです。

歪曲収差

画面全域の歪みの指標の歪曲収差は、一般的なズームレンズ程度に残しているようです。

広角端側はグラフで見るとマイナスに少し倒れ、これは撮影すると樽型に歪むことを示します。

望遠端側は逆にプラス側に倒れるので、糸巻き型に写ります。

まだ、画像処理による補正が始まったばかりの頃なので、極端にカメラの画像処理に頼ったものにはしていないものと推測されます。

現代なら現像ソフトで容易に画像処理で補正してしまうことが可能ですね。

倍率色収差

左図(青字Wide)は広角端で焦点距離18mm、右図(赤字Tele)は望遠端で焦点距離35mm

画面全域の色にじみの指標の倍率色収差は、現代的なレンズからすると並みレベルといったところでしょうか。

こちらもまだ画像処理に頼らない補正を行っていると推測されます。

さすがに世界一Fno明るいズームレンズですから補正には難儀したのでしょうが、標準的なズームレンズ程度にまで抑えているだけでも称賛に値するレベルだと思います。

横収差

左図(青字Wide)は広角端で焦点距離18mm、右図(赤字Tele)は望遠端で焦点距離35mm

画面内の代表ポイントでの光線の収束具合の指標の横収差として見てみましょう。

左列タンジェンシャル方向は、コマ収差(非対称成分)、ハロ(傾き成分)どちらも感じないレベルです。

色ごとの位置ズレが大きめなのは倍率色収差の残りが影響しています。

右列サジタル方向は、さすがにFnoが明るいだけあり画面の周辺の像高12mmを越えるとサジタルコマフレアが大きくなります。

星景撮影などを行う場合はひと絞りしたいですね。

スポットダイアグラム

左図(青字Wide)は広角端で焦点距離18mm、右図(赤字Tele)は望遠端で焦点距離35mm

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、画面内の代表ポイントでの光線の実際の振る舞いを示すスポットダイアグラムから見てみましょう。

グラフの上段側の中心域は素晴らしく補正されていますが、画面の周辺域では少々スポットがいびつですね。

スポットスケール±0.1(詳細)

さらにスケールを変更し、拡大表示したスポットダイアグラムです。

画面の周辺部の像高12mmを越えるとサジタルコマフレアの影響でV字のような見た目に広がります。

MTF

開放絞りF1.8

左図(青字Wide)は広角端で焦点距離18mm、右図(赤字Tele)は望遠端で焦点距離35mm

最後に、画面内の代表ポイントでの解像性能を点数化したMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

開放絞りでのMTF特性図で画面中心部の性能を示す青線のグラフを見ると極めて高い特性で、周辺部まで山の位置も一致しています。

画面の周辺の像高12mmを越えると、倍率色収差やサジタルコマフレアの影響で山の高さが低下します。

とはいえど、全体として一昔前の大口径単焦点に比べれば十分高い画質ですから、開放Fnoから十分使えるレンズですね。

小絞りF4.0

FnoをF4まで絞り込んだ小絞りの状態でのMTFを確認しましょう。一般的には、絞り込むことで収差がカットされ解像度は改善します。

周辺部まで十分な画質が得られることが確認できます。

総評

世界で最も明るいズームレンズであるSIGMA 18-35mm F1.8 DG HSM Artは、「怪物」と称しても足らないほどに時代を超越したレンズでした。

少々「人類には早すぎたレンズ」だったのかもしれません。

一説には、あまりの先進性ゆえに商業的には苦しいとも噂されますが、そろそろ再評価されてほしいものですね。

2024年にはフルサイズレンズへ拡張した28-45mm F1.8 DG DN Artが発表されており、その発売が楽しみでなりませんね。

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

製品仕様表

製品仕様一覧表 SIGMA 18-35mm F1.8 DG HSM Art

| 画角 | 76.5-44.2度 |

| レンズ構成 | 12群17枚 |

| 最小絞り | F16 |

| 最短撮影距離 | 0.28m |

| フィルタ径 | 72mm |

| 全長 | 121mm |

| 最大径 | 78mm |

| 重量 | 810g |

| 発売日 | 2013年6月28日 |