富士フィルムの交換レンズXマウントシリーズ用の超大口径中望遠フジノン XF 50mm F1.0の性能分析・レビュー記事です。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

作例写真は準備中です。

レンズの概要

富士フィルムXシリーズは、2011年から始まるAPS-Cサイズ撮像素子を採用したミラーレス一眼カメラのシステムです。

独自構造の撮像素子X-Trans CMOSや、フィルムシミュレーションなどの現像機能を搭載した独自性の強いカメラシステムに加え、単焦点レンズのラインナップにも力を入れているのも特徴です。

APS-Cサイズ撮像素子のカメラを販売するメーカーは他にもありますが、他社の様子を見るとフルサイズとの兼用でシステム構成する会社が多いようで、APS-Cカメラはどうしても「サブの位置付け感」が拭えません。

一方の富士フィルムは、APS-C素子をメインとしたシステムを構成しており、APS-Cの製品サイズ感を生かしながら、高感度特性もほどほどに良く、殊更に「写真を愛する」玄人に好かれるシステムとなっています。

さて、まず初めにXFレンズの焦点距離50mm台のレンズについて改めて確認してみましょう。

XFレンズはAPS-C撮像素子であるため、焦点距離50mmならばフルサイズ換算で約76mmの中望遠に相当します。

APS-Cサイズでこの焦点距離は、標準レンズよりも少し長い、いわゆるポートレートレンズと言われる仕様です。

富士フィルムのXFレンズシリーズは、この中望遠領域に大変に熱心で、すでに3本のレンズが発売されています。

- XF 50mm F1.0 R WR当記事

- XF 50mm F2 R WR

- XF 56mm F1.2 R WR/APD

過去には当ブログでもXF 56mm F1.2を分析しておりますので、参考にご覧ください。

一般的にはF1.2でも超大口径の部類ですから、これを越える大口径のレンズが発売されるとは夢にも思いませんでしたが、F1.0の衝撃的大口径レンズがなんとオートフォーカスにも対応し発売されています。

では、富士フィルムが50mmに賭けたたぎる思いを、ほんの少し紐解いてみましょう。

私的回顧録

『F1.0の希少性』

Fno(エフナンバー)がF1.0のレンズはあまりに少なくなくて、その希少性や凄み、あるいは歴史など、わかるようでわかりませんね。

現代でもF1.2よりも明るいレンズ(数値が小さい)は、2000年以降の国内メーカーを見てもNIKONのNIKKOR Z 58mm F0.95(受注生産)やCOSINAのマイクロフォーサーズ用NOKTON 25mm F0.95など、数えるほどしかありません。

歴史的な観点では意外に古くからあり、ドイツの有名な光学設計者Ludwig Jakob Bertele(通称ベルテレ博士)が、Ernostar(エルノスター)型レンズの構成を採用した映画用レンズとしてF1.0のレンズを1925年に開発したそうです。

なおベルテレ博士は、Carl Zeissの光学設計者で、Sonnar(ゾナー)型やBiogon(ビオゴン)型を発明した偉大なお方です。

当ブログでも、現代にSonnarの名を残すレンズを分析したこともありました。

関連記事:SONY Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA

日本で開発されたレンズに目を向けると、帝国光学工業(後のズノー光学工業)が1953年に5cm F1.1を発表し販売しています。

このレンズは「写真用レンズとして」に限定すると当時世界イチの明るさだったとされています。

続いて、NIKONが1956年に発売したNIKKOR-N 5cm F1.1 もあります。

以降、数年おきにF1.0クラスのレンズが発売されていますが、特殊なレンズのためか定番化した製品は少なく、やはり定着しづらいのでしょうか…

時が経ち、1980年代以降カメラのオートフォーカス化が進むと、F1.0クラスの製品はオートフォーカス化が難しく、さらに衰退してゆきます。

なにしろ「Fnoが明るい」ということは「径が太い」すなわち「重い」のです。

関連記事:Fnoとレンズの大きさ

この重いレンズを高速かつ超高精度に移動させることは、現代の技術を持ってしても困難な課題であるのです。

例えば、2019年に発売されたNIKON NIKKOR Z 58mm F0.95はフルサイズかつ超高性能を実現するためにマニュアルフォーカス専用でした。

現代的なCOSINAの製品もマニュアルフォーカスで、撮像素子はフォーサーズ向けだったりします。

そのため、APS-Cサイズとは言えオートフォーカスに対応したFUJIFILM XF 50mm F1.0は、現代でもなかなかに希少な存在であるのです。

文献調査

だいぶ以前から特開2021-117492の実施例3がXF 50mm F1.0であることは認知していたものの、FujiFilmのレンズを再現しようとすると私の利用している光学CADソフト「OPTALIX」のバグのような現象で再現性が低くなる問題がありました。

ようやくバグの修正版に切替ができましたので、設計データを以下に再現してみます。

関連記事:特許の原文を参照する方法

なお、当レンズの撮像素子はAPS-Cサイズでありますが、フルサイズのレンズと比較できるようにグラフ類のスケールを調整しています。

概念的に表現すると、もしこのレンズをフルサイズ用に設計し直すとこのような性能となる、と見ていただけるとわかりやすいでしょう。

関連記事:センサーサイズとレンズサイズ

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

レンズレビュー公認レンズクリーナー:公認の秘密はこちら

設計値の推測と分析

性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

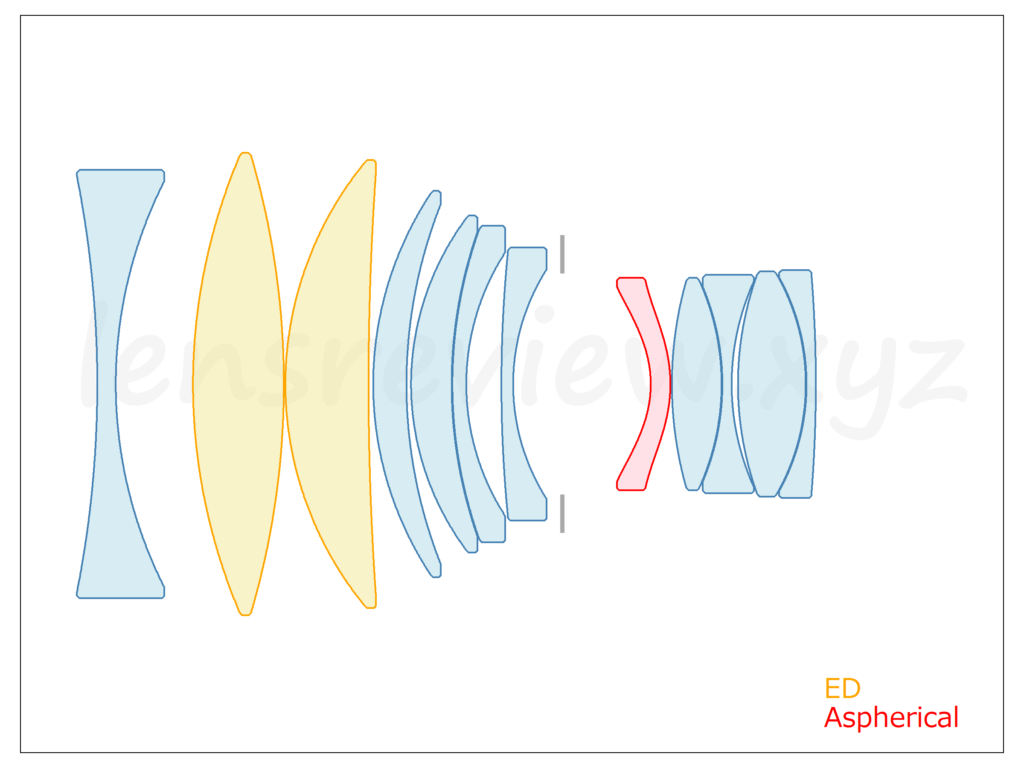

光路図

上図がFujifilm Fujinon XF 50mm F1.0の光路図になります。

9群12枚構成、色収差の補正に効果的な異常分散ガラスを2枚採用し、球面収差の補正に効果的な非球面レンズを1枚採用しています。

当ブログが独自開発し無料配布しておりますレンズ図描画アプリ「drawLens」を使い、さらにわかりやすく描画してみましょう。

メーカーのホームページに記載されている構成図よりも美しくリアリティの高い描画です。

上図の黄色が異常分散ガラス(ED)で、赤が非球面レンズ(Aspherical)となります。

レンズの中心を通過する軸上光線(光路図の赤線)の最も太くなる第2レンズと第3レンズの位置に異常分散ガラスを配置することで、超大口径レンズではどうにも大きくなる軸上色収差を好適に補正しているようです。

第1レンズは強い凹レンズですが、近年のミラーレスレンズでは良く見られる構成で、一眼レフカメラ用の中望遠レンズPENTAX D-FA★85mm F1.4の第1レンズにも似た雰囲気を感じますね。

縦収差

球面収差 軸上色収差

球面収差から見てみましょう、基準光線であるd線(黄色)は上端でわずかに曲がりを持ちますが、F1.0の超大口径化でありながらXF 56mm F1.2と遜色のないレベルで高度に補正されています。

このように球面収差図の上端側で少しマイナス側に曲がりを持つ形状は、SIGMA Artシリーズでもよく見られ、近代的な高解像度設計の特徴のようですね。

軸上色収差も、F1.0の超大口径化でありながらXF 56mm F1.2とさほど差がありません。

像面湾曲

像面湾曲も直線的で十分な補正がなされています。

歪曲収差

歪曲収差は、画面の隅で+2%ほど残るので撮影すると糸巻き型に写りますが、おそらく画像処理によって補正され、目にすることは無いと思います。

少しプラス側に歪曲収差を残すのは、ミラーレス一眼カメラの中望遠レンズでの小型化と解像感を高めるテクニックだそうで、過去に分析したSIGMAの85mmでも公式にそのような説明がなされていました。

関連記事:SIGMA 85mm F1.4 DG DN Art

倍率色収差

倍率色収差は、少々大き目に残るようです。F1.0ですから色収差の補正にはさすがに限界があるため、画像処理による補正に任せる方針なのでしょう。

横収差

横収差として見てみましょう。

左列タンジェンシャル方向は、F1.0とは思えないレベルにコマ収差(非対称)が少なく補正されています。

倍率色収差の影響で画面中間の像高7mmあたりからg線(青)のズレが大きいでようです。

右列サジタル方向も、画面周辺の像高11mmあたりまでは十分に補正されているようです。

少し仕様は異なりますが、古き良き時代に設計された超大口径レンズがどのようなものだったか下記のNIKONレンズを見ていただけると、より高度な補正具合がご理解いただけるのではないでしょうか?

関連記事:NIKON Ai NIKKOR 50mm F1.2

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、最初にスポットダイアグラムから見てみましょう。

画面中間部の像高7.8mmあたりまでは丸みを帯びた自然なスポット形状で、ポートレートレンズとしてボケ味を重視している証左でしょう。

収差図で見ると倍率色収差が大きい心配がありましたが、スポットで見ると色ごと位置のズレが少なく、意外に影響は少ないようです。

これは横収差を巧みなバランスで補正することで、実写上の影響度を低減しているわけですね。

スポットスケール±0.1(詳細)

さらにスケールを変更し、拡大表示したスポットダイアグラムです。

こちらは現代的な高解像度レンズためのスケールであるため、さすがにF1.0のレンズに適用すると厳しい結果にありますね。

MTF

開放絞り1.0

最後にMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

開放絞りでのMTF特性図で画面中心部の性能を示す青線のグラフを見ると、極高いわけではありませんがキレのある形状をしています。

MTFのグラフが左右方向に細く締まっているということは、ピント深度が極めて浅いことを示すので、言い換えればピント面の解像度が高く、アウトフォーカス領域では急激に美しくボケることを示しています。

周辺部の特性を見ると、画面周辺の像高11mmまでは中心とさほど遜色なく良い性能あることを伺わせます。画面の隅でも山の高さは十分にあるようです。

小絞り2.0

こちらはF2.0の小絞りにした状態です。

全体に山の高さがぐっと高まり、数値的には開放Fnoの2倍程度にまで至ります。

単純に解像度的にはF2.0まで絞れば十分な状態になるようですね。

MTFの山の幅が広がって見えますが、これは深度が深くなっていることを示しています。

小絞りF4.0

FnoをF4まで絞り込んだ小絞りのMTFです。

さらにMTFは上昇するものの、差は小さく、これは良い意味で変化が少ないようです。

総評

先行するXF 56mm F1.2が高性能路線であったことから、XF 56mm F1.0は逆に古き良き時代を彷彿とさせる懐かしい描写かと思いきや、予想を裏切る高性能レンズであることがわかりました。

APS-Cサイズではありますが、オートフォーカス化も実現した希少なF1.0仕様のレンズですからこれは試さずにはいられない逸品であることは間違いなさそうです。

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

こちらのレンズに最適なカメラもご紹介いたします。

作例・サンプルギャラリー

Fujifilm Fujinon XF 50mm F1.0の作例集は準備中です。

製品仕様表

製品仕様一覧表 Fujifilm Fujinon XF 50mm F1.0

| 画角 | 31.7度 |

| レンズ構成 | 9群12枚 |

| 最小絞り | F16 |

| 最短撮影距離 | 0.7m |

| フィルタ径 | 77mm |

| 全長 | 103.5mm |

| 最大径 | 87mm |

| 重量 | 845g |

| 発売日 | 2020年9月24日 |