ソニー FE 35mm F1.4 GM (SEL35F14GM)の性能分析・レビュー記事です。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

作例写真は準備中です。

レンズの概要

SONY FE 35mm F1.4 GMは、SONYのミラーレス一眼FEマウント用の高性能レンズの称号「G Master」を謳う大口径広角単焦点レンズです。

ご存じの通り、SONYのFEレンズは4つのグレードに分けられています。

- ZEISS (ZA,Z)

- G Master (GM)

- G

- 無名

Gグレードとは、元来MINOLTAのハイグレードレンズに与えられた称号ですが、MINOLTAのカメラ事業を継承したSONYはGをさらに上回る「G Matser」のグレードを創設し、超高性能レンズにのみその名を与えました。

続いて、MINOLTAからSONYへ続く35mm F1.4の仕様レンズの系譜を振り返ってみます。

まずは、MINOLTAの一眼レフ用レンズにおける35mmの大口径はF1.8からスタートしたようですが、世界初のオートフォーカス一眼αシステム誕生から2年ほど後の時期になりF1.4の大口径レンズが登場します。

その後、MINOLTAからSONYへカメラ事業が売却され、現在(2021年)では2本のF1.4レンズが登場しましたが、これを発売年順に並べてみます。

- 1987 MINOLTA AF 35mm F1.4

- 2006 SONY SAL35mm F1.4G(MINOLTA流用)

- 2015 SONY Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA

- 2021 SONY 35mm F1.4 GM当記事

前回の分析では、約30年ぶりとなるフルリニューアルされた③SONY FE 35mm F1.4 ZAを分析し、脅威の性能向上に感動しましたね。

関連記事:SONY FE 35mm F1.4 ZA

当記事で紹介するこの④SONY FE 35mm F1.4 GMは、ZISS版から約6年の経過であり後継機にしては少々早めの登場です。

近年の各社レンズシリーズにおいて代表とも言える35mm F1.4仕様へSONYレンズの威信の象徴として「GM」の銘を与えられた投入された本レンズの性能に期待が高まりますね。

私的回顧録

ミラーの有る一眼レフカメラは、バックフォーカスを長く取らねばならないゆえに、焦点距離の短い広角レンズほど設計が難しくなります。そして、焦点距離35mmがちょうど設計が苦しくなる最初のレンズとなります。

折に触れてそのような説明を過去にもしたことがあったと思いますが、この理由をシミュレーションを使って図解しながら少し紹介しましょう。

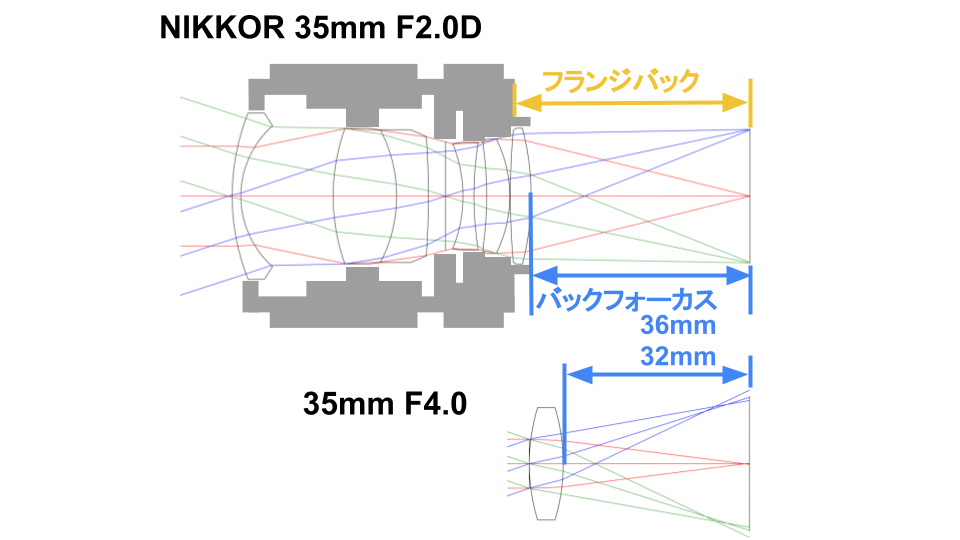

まず最初にバックフォーカスとフランジバックの定義を整理します。

- フランジバック:レンズとカメラの結合面(取付面)から撮像素子までの距離

- バックフォーカス:レンズの撮像素子側面から撮像素子までの距離

上の図の上段は、過去に分析したNIKKOR 35mm F2.0Dです。

下段は、1枚のレンズで構成した焦点距離35mmの光学系です。(以下、1枚光学系)

NIKKOR 35mmに比較すると1枚光学系のバックフォーカスが短いことがおわかりでしょう。

1枚光学系のバックフォーカスは、焦点距離より少し小さい数値になるので、この 1枚光学系は焦点距離35mmに対してバックフォーカスは約32mmです。

一方でNIKKOR 35mmのバックフォーカスは約36mmで、焦点距離(35mm)よりも長くなっています。

一眼レフカメラは、レンズと撮像素子の間にファインダーへ光を導くためにミラーや、露光時間を制御するためのシャッターを配置する関係上36mm程度のバックフォーカスが必要となります。

※必要最小バックフォーカスはメーカーにより多少異なります。

焦点距離とは、大雑把に言えば「光学系の長さ」でありますから、焦点距離とバックフォーカスは比例するのが自然な状態です。

簡単に言えば、焦点距離の短い広角レンズでは、バックフォーカスも短いのが自然と言えます。

しかし、焦点距離の短い広角レンズでは、バックフォーカスも短いと一眼レフカメラには使えません。

そこで、焦点距離が短いのにバックフォーカスが長い「不自然な光学設計」が必要になります。

その結果として、設計自由度が制限され広角レンズほど設計が難しくなりやすいのです。

ゆえに焦点距離35mmの大口径レンズをいかに設計するかは各社技術の総決算的な「戦場」となっていると見てください。

なお、焦点距離が50mmともなりますとバックフォーカスが十分に長くなり余裕が出てきます。

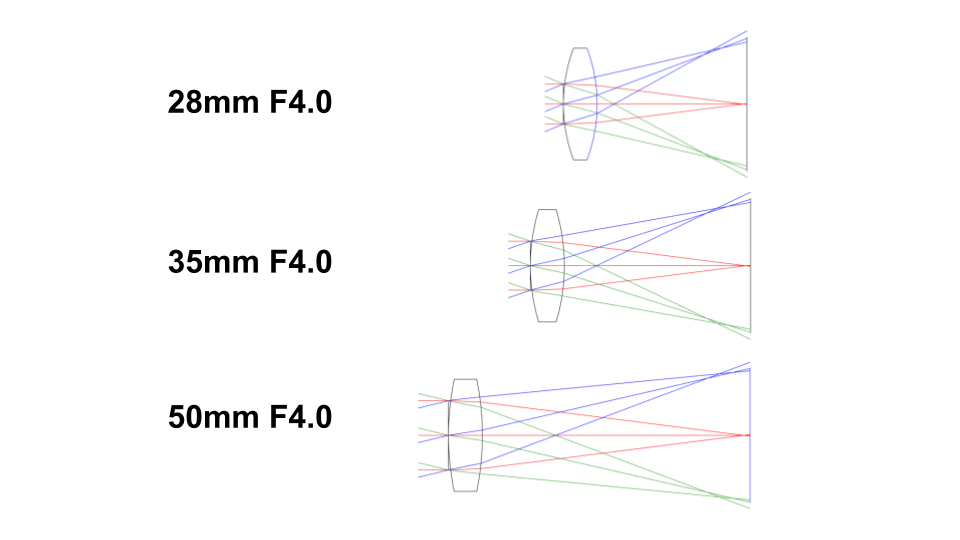

下図は、1枚のレンズで構成した焦点距離28mm、35mm、50mm仕様の光学系です。

上図のごとく、焦点距離に比例してバックフォーカスが長くなるので、焦点距離50mmほどからはミラーやらシャッターなどを配置するバックフォーカスの余裕が勝手に確保され設計が容易になるのです。

さて、そこで注目されるのがミラーレス一眼で、このカメラは読んで字のごとく「ミラーが無い」のでバックフォーカスを短くして問題が無く、広角レンズでの「不自然な光学設計」の問題が解消され小型化や超高性能化が期待されるわけですね。

さて、どれだけの効果があったのか早速分析データを見て見ましょう。

文献調査

さて特許文献を調査しますとWO2020/213337には複数の種類レンズ仕様の実施例が記載されていました。

超広角レンズから焦点距離35mmまでの実施例が記載されていましたが、この中で実施例6は、焦点距離35mm F1.4と本製品と同仕様で構成は完全一致とはいきませんがかなり似ているようです。

実施例6 を製品化したと仮定し、設計データを以下に再現してみます。

関連記事:特許の原文を参照する方法

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。特に今回のデータは、レンズ枚数等が異なることがわかっています。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

レンズレビュー公認レンズクリーナー:公認の秘密はこちら

設計値の推測と分析

性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

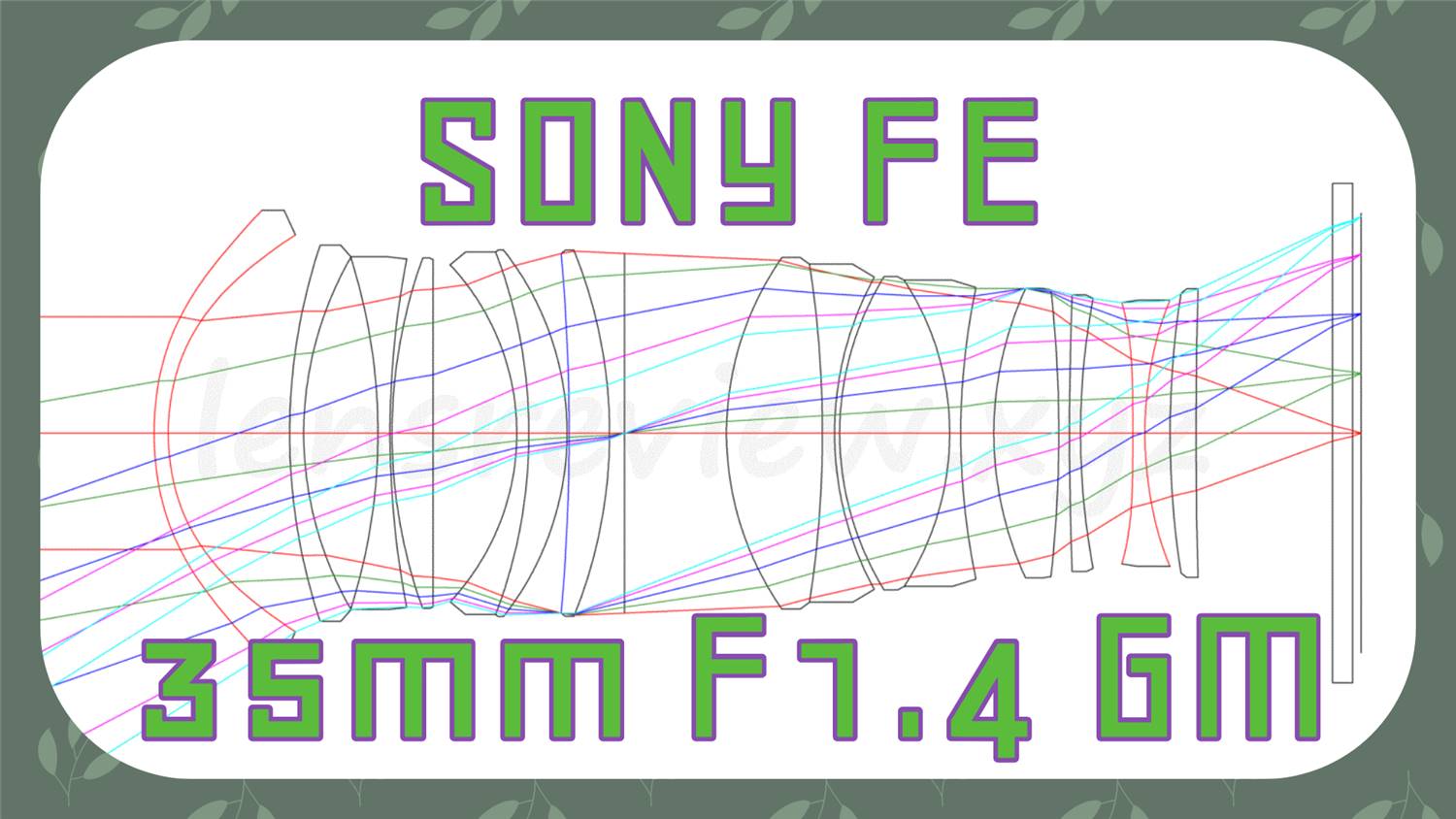

光路図

上図がSONY FE 35mm F1.4 GMに似た光路図になります。

構成は12群15枚、最も被写体側の第1レンズと撮像素子側から2番目の第14レンズへ非球面レンズを採用しています。

本当の SONY FE 35mm F1.4 GMは、10群14枚で構成枚数が一枚少なく、接合レンズの構成等も少々異なりますが、非球面レンズの配置や、フォーカシングレンズの構成等が似ているようなので設計思想的には同一と思って良さそうです。

実際の製品は、さらに性能がブラッシュアップされているのかもしれませんね。

縦収差

球面収差 軸上色収差

球面収差から見てみましょう、何かの冗談かと見紛うレベルで極小に補正されています。特にグラフ上部に向かって各色成分が小さく寄り集まる形は驚嘆せざる得ないレベルです。

軸上色収差も35mm F1.4仕様を鑑みると驚異的な補正状態です。

実用上破綻の無いサイズ感の製品の中で、このレベルの収差補正を実現するとは恐れ入ります。

像面湾曲

像面湾曲も不気味に複数回のうねりを持ちながらも絶対値的には小さくまとまっています。

悪魔に魂でも販売するとこのような補正ができるのでしょうか…

歪曲収差

歪曲収差は略広角レンズの仕様でありながら、なんとゼロに近い値に補正されています。

歪曲収差は、画像処理で低減できるため光学系としては少し許容するメーカーが近年あるなかで歪曲収差をあえてゼロに補正するとはミラーレスメーカートップとしての心意気を見せているのでしょうか?

画像処理で低減できるとは言えど、処理をかけることでノイズが増大するとか、画角が変わってしまうなどの懸念があることも事実ですから収差として補正されているに越したことはありません。

倍率色収差

倍率色収差は、絶対値として大きいわけではありませんが、若干C線(赤)が目立ちそうで気になります。しかし、画像処理で自動補正されてしまうと思われるので実用上は気になることは無いでしょう。

横収差

横収差として見てみましょう。

基準光線であるd線(黄色)での収差量は極めて小さいことがわかりますが、タンジェンシャル方向の画面周辺部の像高18mmを超えたあたりからg線(青)やF線(水色)の曲がりがそれなりにあるようです。これは倍率色収差が少々残っていることと関連しています。

とは言え、他の収差があまりに小さいために気になるだけで、贅沢な指摘ですね…

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、最初にスポットダイアグラムから見てみましょう。

あれだけきれいな横収差図ですから全域で略点になっています。

スポットスケール±0.1(詳細)

MTF

開放絞りF1.4

最後にMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

高い!解放から驚異的な高さです。

小絞りF4.0

総評

SONY FE 35mm F1.4 GMは、Eマウントシステムの顔として誕生したレンズだけあって信じ難い超高性能レンズであることは間違いようの無い事実であることはわかります。

しかし、今回発見した情報は、実際の製品レンズと少し構成が異なる物であり、実製品ではさらにブラッシュアップされている公算が高いと言う信じ難い事実が隠されている可能性があります。

最終的には実写で早く確認してみたいところですね。

当記事はMINOLTAから始まりSONYへ至る35mm F1.4レンズの歴史を総分析するシリーズの一部となっています。

関連記事は以下をご参照ください。

- 分析57 MINOLTA AF 35mm F1.4

- 分析58 SONY FE Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA

- 分析59 SONY FE 35mm F1.4 GM当記事

- 分析60 比較MINOLTA AF35 F1.4 と SONY FE 35 F1.4 ZA

- 分析61 比較SONY FE 35 F1.4 ZA と SONY FE 35 F1.4 GM

その他、類似仕様のレンズ分析記事はこちらです。

関連記事:SIGMA Art 35mm F1.4 DG HSM

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

このレンズに最適なカメラをご紹介します。

作例・サンプルギャラリー

SONY FE 35mm F1.4 GMの作例集は準備中です。

製品仕様表

製品仕様一覧表 SONY FE 35mm F1.4 GM

| 画角 | 63度 |

| レンズ構成 | 10群14枚 |

| 最小絞り | F16 |

| 最短撮影距離 | 0.25m |

| フィルタ径 | 67mm |

| 全長 | 96mm |

| 最大径 | 76mm |

| 重量 | 524g |

| 発売日 | 2021年3月21日 |