ニコン ニッコール 85mm F1.4Sの性能分析・レビュー記事です。

さて、写真やカメラが趣味の方でも、レンズの仕組みや性能の違いがよくわからないと感じませんか?

当ブログでは、光学エンジニアでいわゆるレンズのプロである私(高山仁)が、レンズの時代背景や特許情報から設計値を推定し、知られざる真の光学性能をやさしく紹介します。

当記事をお読みいただくと、あなたの人生におけるパートナーとなるような、究極の1本が見つかるかもしれません。

作例写真は準備中です。

レンズの概要

本レンズは1981年にニコン一眼レフカメラ用としては初めて発売された85mm F1.4仕様レンズとなります。

まずはNIKONの85mm F1.4仕様レンズの系譜をたどってみましょう。

- Ai Nikkor 85mm F1.4S(1981)5群7枚当記事

- Ai AF Nikkor 85mm F1.4D(IF)(1995)8群9枚

- AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G(2010)9群10枚

初期NIKKORレンズの85mmレンズはFno1.8から始まりますが、F1.4仕様のレンズは上のリストの1項目に記載した1981年になります。

過去の分析記事では1995年発売のオートフォーカス対応へ進化した2項目に記載のAi AF 85mm F1.4D(以下2代目)を分析しました。

昔ながらの味のあるレンズかと思いきや、現代の3次元的ハイファイ設計に通じる秀逸なレンズでした。

その後の記事では執筆時点(2020)では最新となる2010年発売された3項目に記載のAF-S Nikkor 85mm F1.4G(以下3代目)を分析しましたが、2代目レンズと1枚しか構成枚数が増えていないにもかかわらず、主に特殊材料の効果で色収差が改善し全体性能のバランスが適正化されていることがわかりました。

本項で分析するのはついに1981年に発売された元祖85mm F1.4と言えるAi Nikkor 85mm F1.4S(以下、初代)となります。

私的回顧録

本レンズ85mm F1.4Sの発売の前年1980年は、NIKONで実質最後の一桁マニュアルフォーカス機種であるNIKON F3の発売年でありました。

NIKON F3は今見てもレトロで無骨なメカニカル感と、昭和的な近未来感が融合した素晴らしいデザインです。

後のNIKON F4以降はオートフォーカス搭載による大型化と曲線を多用する現代的デザインとなり、当時は未来を感じたものですが現在となってはあまり面白味がありません。

本レンズ85mm F1.4Sを使う際は是非ともNIKON F3と一緒に使うか、もしくはNIKON F3と飾りたいと思うのは私だけでしょうか…

文献調査

この手の古くて単純な構成のレンズは類似の特許が多そうで調査が難航するのかと思いましたが、発売年を元に捜索すると簡単に見つかりました。

特開昭57-40218以外に構成の似た特許文献はありませんでしたので、間違いない思います。

実施例は4件ありますが、どれも同じ程度の構成と性能のようですから実施例1を製品化したと仮定し、設計データを以下に再現してみます。

関連記事:特許の原文を参照する方法

!注意事項!

以下の設計値などと称する値は適当な特許文献などからカンで選び再現した物で、実際の製品と一致するものではありません。当然、データ類は保証されるものでもなく、本データを使って発生したあらゆる事故や損害に対して私は責任を負いません。

レンズレビュー公認レンズクリーナー:公認の秘密はこちら

設計値の推測と分析

性能評価の内容などについて簡単にまとめた記事は以下のリンク先を参照ください。

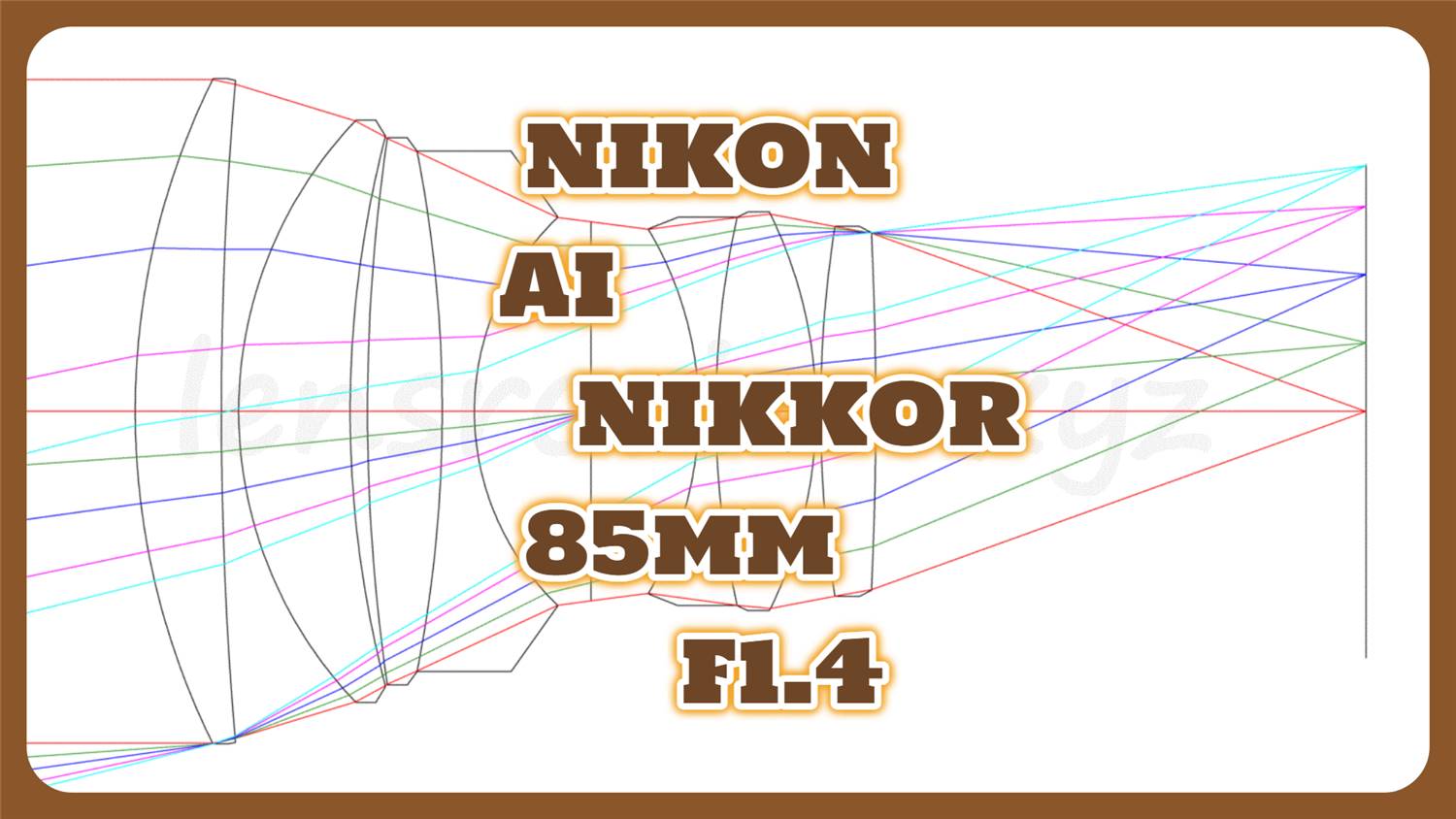

光路図

上図がNIKON NIKKOR 85mm F1.4Sの光路図になります。

5群7枚構成、非球面レンズや特殊低分散材料などは採用されていません。

絞りよりも被写体側の4枚レンズは一見ダブルガウスレンズタイプのようですが、2枚目と3枚目のレンズを貼り合わせるとゾナータイプになりますので、ガウス・ゾナー折衷型と言ったところでしょうか。

ゾナータイプは3枚のレンズを貼り合わせるのが特徴ですが、その構造の真意はコーティング技術が未発達だった時代による物で、レンズ面をできるだけ貼り合わせることで空気接触面を減らし、透過率の低下を軽減させる点にあります。

一方でこのレンズは多層コーティングも一般的となっている時代のレンズですから無理に貼り合わせる必要はなかったわけで、ガウスタイプ寄りの形状となったのでしょう。

またダブルガウスタイプは、焦点距離50mm付近では完全対称型となり、絞り前後のレンズ群がおよそ同じ大きさとなります。

しかし焦点距離が85mmの長焦点になりますと、対称型の構成は徐々に崩れ始め絞りよりも被写体側の前側群が大きくなってきます。

私が度々説明で言う、昔の中望遠レンズは「でっかいガウス」とか「頭でっかちのガウス」と表現するのは、まさにこのようなレンズの配置になります。

縦収差

球面収差 軸上色収差

球面収差は大口径の割に健闘しているとは思いますが、現代ではズームレンズでも見かけないレベルに補正残りが生じています。しかしフルコレクション型なので一段絞り込めば十分な解像度は確保できそうです。

軸上色収差も大きく残りかなり味のある描写が期待できます。

像面湾曲

像面湾曲も球面収差とバランスを取るように大きめにマイナス側へ倒れています。しかし、タンジェンシャルとサジタルの差(アス)が少なくフラットなピント面が得られるようです。

このアスと言う成分が多いとオールドレンズでよく見かけるいわゆる「ぐるぐるボケ」と言われる円弧状に広がるような不自然なボケとなりますが、それは無いようです。

歪曲収差

ガウスタイプのような対称型は歪曲収差の補正が容易ではありますが、異常なまでにきれいに補正されています。

ガウスタイプは焦点距離が50mmぐらいですと歪曲が-2%ぐらい発生し、望遠レンズほど+側の歪曲収差となりますので中望遠85mm前後でゼロにしやすいのですが、それにしても気持ち悪いぐらい少ないですね。

倍率色収差

倍率色収差も対称型配置では補正がしやすいですが、中望遠では対称構造が崩れるためか少々補正残りとなりますが、この大口径仕様を少構成枚数でこのレベルまで仕上げているのですから健闘していると言えます。

横収差

左タンジェンシャル、右サジタル

横収差として見てみましょう。

タンジェンシャルはコマ収差が残ります。

コマ収差が残りますと後述するMTFが「べたっ」と潰れたような形になりますが、これは解像度が低下しているわけですが、見方を変えると深度が増えているとも言えます。

Fno1.4仕様のレンズで収差をきっちりと抑えると、解像度は向上するものの深度が劇薄になります。

マニュアルフォーカスの時代は、現代のように拡大表示や瞳AFなどと言う便利機能はありません。そのためコマ収差を残してピントが合う(ように見える)範囲を広げピントズレでの失敗写真を低減させるという意味合いもありました。

この時代はまだ技術的に収差を抑えるのも難しかったわけですが、大口径レンズは思想的に収差を抑えすぎない方が良いともされていたのです。

スポットダイアグラム

スポットスケール±0.3(標準)

ここからは光学シミュレーション結果となりますが、最初にスポットダイアグラムから見てみましょう。

軸上色収差の残りは大きかったものの、c線(赤)の補正バランスが良いため嫌味のある赤はかなり目立たないようです。

スポットスケール±0.1(詳細)

拡大するとスポットの丸み感が残り自然なボケ感が期待できます。NIKKOR 58mm F1.4Gで解説された現代的に言う3次元的にハイファイな設計に通じる物を感じます。

MTF

開放絞りF1.4

最後にMTFによるシミュレーションの結果を確認してみましょう。

横収差で見た通り、球面収差・コマ収差の影響でMTFの山は潰れたようになりますが、そのかわりに山のすそのが広がっているのがお分かりだとだと思います。

すそのが広がった分、深度(ピントが合っているように見える範囲)が広がっているので、ピント合わせが甘くとも合っているように見えるわけです。

全体の山は低めではありますが、中間12mm像高まではきっちりと位置が合っていますし、周辺部でもそれなりの高さは残りますので、画面全域でフラットなピントが得られるでしょう。

小絞りF4.0

F4まで絞れば十分な解像度が得られますが、全体にピントがマイナス側へずれるようです。

総評

古き良き時代の名残を感じるレンズですが、その背景や時代性を考慮すると色々と良く練られている事がわかるレンズです。

戦前のような本気度の高いオールドレンズを入手するのはリスクも多くありますが、このレンズぐらいであれば中古の流通量も多く値段も手ごろに味を楽しめることでしょう。

類似仕様のレンズ分析記事はこちらです。

関連記事:SIGMA Art 85mm F1.4 DG DN(ミラーレス用の後継機)

関連記事:SONY FE 85mm F1.4 GM

関連記事:NIKON AI AF Nikkor 85mm f/1.4D IF

関連記事:MINOLTA AF 85mm F1.4

関連記事:HD PENTAX-D FA★85mmF1.4

関連記事:SIGMA Art 85mm F1.4 DG HSM

以上でこのレンズの分析を終わりますが、最後にあなたの生涯における運命の1本に出会えますことをお祈り申し上げます。

LENS Review 高山仁

マップカメラ楽天市場店マウントアダプタを利用することで最新のミラーレス一眼カメラでも使うことができます。

このレンズに最適なミラーレス一眼カメラをご紹介します。

作例・サンプルギャラリー

NIKON NIKKOR 85mm F1.4Sの作例集は準備中です。

製品仕様表

製品仕様一覧表 NIKON NIKKOR 85mm F1.4S

| 画角 | 28.3度 |

| レンズ構成 | 5群7枚 |

| 最小絞り | F16 |

| 最短撮影距離 | 0.85m |

| フィルタ径 | 72mm |

| 全長 | 64.5mm |

| 最大径 | 80.5mm |

| 重量 | 620g |

| 発売日 | 1981年 |